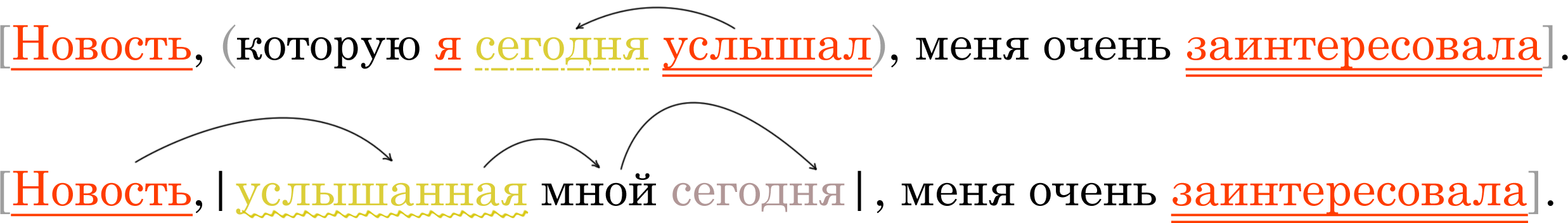

Fa’che ritorni il mio

amor com’ei pur fu,

o tu m’ancidi, ch’io

non mi tormenti più.

Monteverdi, «Lamento della Ninfa»

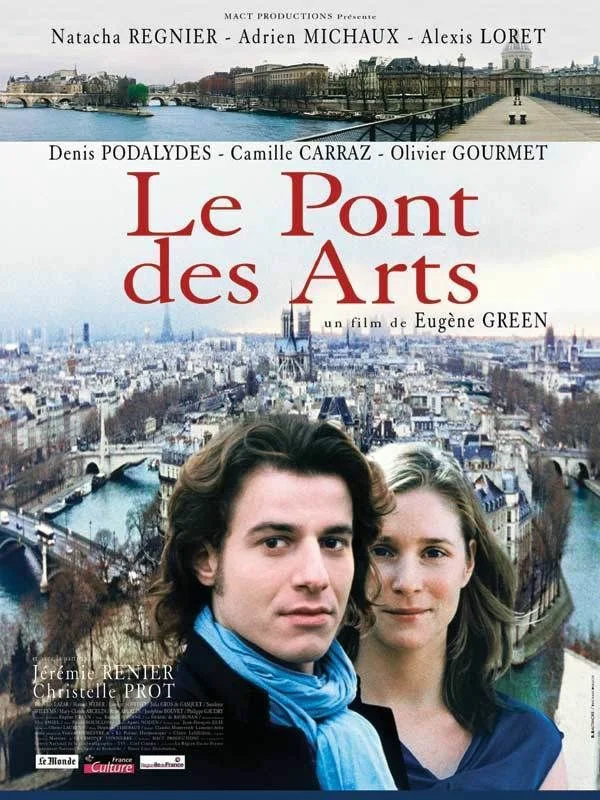

Есть редкие фильмы, которые ломают привычное течение жизни, западая глубоко в душу. А есть такие, которые разрушают и собирают тебя заново, становясь всем твоим существом. Таким фильмом для меня стал «Мост искусств», снятый Эженом Грином в 2004 году.

Бросается в глаза удивительный мир этого фильма: люди увлеченно читают и перечитывают поэзию Микеланджело, философские труды Хайдеггера, слушают музыку Монтеверди на пластинках, дарят их друг другу на праздники вместе с трактатами Джордано Бруно, приглашают лучших друзей на спектакли театра Но, тонко чувствуют искусство барокко. Кристин, подруга главного героя Паскаля, который пишет диссертацию по материалистическому трансцендентализму Андре Бретона, готовится к устному экзамену для получения степени агреже по философии.

Погруженность таких героев в культуру, а точнее жизнь внутри культуры как бы «вырывает» их из быта, порой совершенно безысходного и беспощадного. Более того, ценности их мира противопоставлены ценностям большинства современных обывателей. Паскаль делится с другом тронувшей его душу поэзией Микеланджело, но в ответ слышит равнодушное: «Обычный неоплатонизм». В том и дело, что вся суть существования Паскаля состоит как раз в устремленности к «необычному». Да и Кристин тоже не способна по-настоящему понять его. Тем и важнее парадокс: человек, живущий горизонтами философского познания мира, не слышит одного близкого человека. Кристин тонко и точно размышляет о значении наследия Дж. Бруно, о диссертации Паскаля, трудах Хайдеггера и исследовании по истории XII века своего нового друга. «Я думаю о будущем», — признается она, но этот круг интересов лишен человечности. Философские штудии, став прочным стержнем ее жизни, отчасти и определили неизбежность разлуки.

Пропастью непонимания разделены Сара и ее муж Мануэль:

— У меня так много вопросов.

— Каких вопросов?

— Вопросов о музыке, обо мне.

— Ты не хочешь быть счастливой?

— Что значит быть счастливой?

— Быть вместе, любить друг друга, строить карьеру, иметь достаточно денег, чтобы можно было о них забыть. Любить друг друга, жить вместе в нашем прекрасном собственном доме, жить вместе с нашими детьми. Ты не хочешь иметь детей?

— Хочу.

Речь Мануэля характеризуется каскадом самоповторов: «любить друг друга» он произносит дважды, «быть вместе» — трижды. Мысль героя словно заключена в замкнутый круг обывательских представлений о счастье. Изо всех сил желая вырваться из этих тесных ему самому представлений, Мануэль тем не менее не способен разделить переживания жены. Важно, что Сара не спорит с картиной счастливой жизни, которую рисует ей Мануэль: «быть вместе» для нее действительно важно, но всё дело в том, что они с Мануэлем скорее рядом, но не вместе. Круг волнующих Сару вопросов шире уютного личного благополучия: «вопросы о музыке, обо мне», оттеняя образ совместного счастья, беспощадно ставят человека перед куда более масштабными вопросами о самом глубоком — о себе, о своем месте в мире людей:

— Зачем носить маску?

— Чтобы существовать.

— Разве правда не предпочтительнее?

— Маска была правдой.

— За маской была ты.

— Нет, за маской не было ничего. Ты держишь в руках призрака.

С наибольшей полнотой бездна между Сарой и Мануэлем рисуется в сцене сна. В этом сне вокруг мужа Сары сгущается тьма. На плоту находится дирижер, который перевозит Мануэля через таинственную реку. Герой желает перебраться на противоположный берег — тот, на котором находится мост искусств, на котором его ждет Сара:

— На той стороне ничего нет.

— Там другой берег.

— Там только вода.

— Я слышу ее голос.

— Это мой голос вы слышите.

— Я слышу музыку.

— Музыка — это я.

Раз нет берега, нет голоса, нет музыки, то нет и пункта назначения. Перед нами образ профанного пути, мнимой переправы. Движение к сокровенному центру подменяется бесконечным блужданием по водной глади. Сара просыпается от звуков падения в воду, и зрителю ясно, что Мануэль этот мост не найдет.

Символическое звучание этого сна задается очевидной аллюзией на мифологический образ Харона, который переправляет души умерших через реку. И действительно, бледное лицо Неназываемого, выделенное в сцене переправы-блуждания, напоминает лик существа не из человеческого мира. Отметим также общее сходство образа с древнегреческим мифом:

Глубоко под землёй царит неумолимый, мрачный брат Зевса, Аид. Полно мрака и ужасов его царство. Никогда не проникают туда радостные лучи яркого солнца... Мрачные реки текут там. Там протекает всё леденящая, священная река Стикс... На вечное безрадостное существование обречены души умерших в мрачном царстве Аида.

Н. А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции. М.: Издательский Дом Мещерякова, 2017. C. 24—25.

Мифологическая «подсветка» сна Сары не только объясняет образ Мануэля, но и указывает на мертвую душу дирижера: Неназываемый выгоняет Сару из ансамбля, своей жестокостью доводит ее до самоубийства. Эжен Грин изображает два разных отношения к музыкальному произведению, шире — два понимания искусства. «Вы играете не так, как она поёт», — говорит Паскаль дирижеру о Саре. Музыка для Неназываемого лишена смысла, ее «прозрачность» для него обусловлена, вероятно, строгим расчётом. Позиция дирижера опровергается сюжетом картины. Именно исполнение Сарой «Плача нимфы» Монтеверди спасает Паскаля от смерти, дарует ему жизнь. И если и есть в этом исполнении несовершенство, то оно и оказывается залогом его человеческой гениальности. Подобным образом пение Сары воспринимает Седрик:

— Никто не поет эту музыку так, как ты.

— Поет та, кому назначено петь.

— Только ты ее пела.

Но нельзя сказать, что дирижер совсем не разбирается в музыке. Как раз-таки он знает всё об искусстве барокко, обладает музыкальным слухом, выучкой дирижера. Но перед нами именно выучка: в искусстве он видит исключительно ремесло, редуцированное им до системы техник и приемов, которые обессмысливают искусство вовсе. Более того, латинское слово diriger означает «управлять, направлять». Неназываемый не способен направлять, то есть быть проводником музыки для других людей. Тогда становится ясно, почему он убежден, что музыка — это он сам.

Но есть в фильме и другой взгляд на произведение. Неспроста Сара говорит о том, что «разум не может быть выше реальности». Реальностью для главных героев оказывается пространство музыки, пространство подлинного искусства, открытого в жизнь.

И здесь Эжен Грин вновь прибегает к символической образности. В японском театре Но Паскаль следит за историей мальчика Тенко:

В Китае одна женщина во сне видит, как с неба падает барабан, и у нее рождается сын по имени Тенко. Небо дарит мальчику барабан, и он извлекает из него волшебные звуки. Император желает заполучить это чудо. Тенко прячется вместе со своим инструментом. Но никто не может убежать от зоркого ока сына неба. Тенко настигают, и барабан попадает в руки императора. Убегая от погони, молодой человек тонет в реке. Во дворце никому не удается сыграть на барабане. Тогда император посылает за отцом Тенко, который извлекает из него божественные звуки. Растроганный император посылает слугу к берегам реки и предлагает барабан утонувшему мальчику. Дух играет на небесном барабане и танцует в осенней ночи. Умиротворенная душа Тенко переходит через мост.

Паскаль, наблюдая за театральным представлением, говорит другу: «Я как будто понимаю по-японски». История о судьбе Тенко, переплетаясь с историей героев, обретает новые смысловые грани. Небесный барабан в театральной истории выступает метонимией совершенного музыкального инструмента. Жестокий император не способен извлечь из него «божественных звуков» не столько потому, что не умеет играть на нем, сколько из-за своей душевной «глухоты»: он хочет «заполучить» чудо, обладать им. Отец Тенко, тоскующий по умершему ребенку, оплакивающий свою утрату, сыграл на барабане. Наконец, на барабане играет душа Тенко. Автор театральной истории противопоставляет бестелесность этой игры (дух играет на небесном барабане) грубому вмешательству императора в музыку, равно как и Сара противопоставлена Неназываемому.

Мальчика спасла музыка: его душа выбралась из воды и преодолела реку (в отличие от Мануэля во сне героини). Так же и Паскаль, полюбив душу Сары, воскрешает ее наяву, дарит ей вечное умиротворение. На театральной сцене, таким образом, разыгрывается «спектакль» жизни главных героев, а само представление проживается как абсолютная реальность.

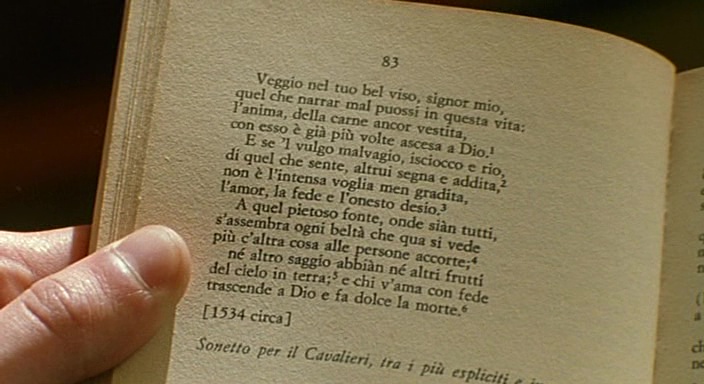

Неспроста пение Сары Паскаль слышит одновременно с чтением стихотворения Микеланджело. Речь идет о 83 сонете, написанном поэтом на смерть Фаустины Манчини Аттаванти. Друг обратился к Микеланджело с просьбой изваять ее бюст, но тот, сочтя исполнение просьбы невозможным, создал стихотворение.

Она была вам послана судьбою.

Пред нею блекнут краски и слова,

И не добиться в камне естества:

Здесь не искусство надобно — иное.

Слово лирического героя о «ранимой красоте», обретая черты эпитафии, ведет его, осознавшего бессилие искусства, к уяснению закона жизни: «И звёздам уготован свой удел, / Который правит целым мирозданьем». Красота погибшей девушки мерцает, подобно звездам, даже после ее смерти, что и оказывается для героя неоспоримым доказательством одухотворенности и осмысленности всего мира, наличия высшего Замысла относительно каждой человеческой судьбы.

Нельзя не отметить и тонкую стилизацию каждого эпизода и каждого кадра. Здесь у зрителя невольно возникают ассоциации с эпохой барокко, которой присуще стремление к гармонии и симметрии.

О барочности фильмов Эжена Грина справедливо пишет А. Тютькин: «Противостоя забытью в культуре, Грин вспоминает многие имена и произведения, которые вновь становятся нужны, но не в смысле актуальности, а в смысле нехватки. Так Грин с первого фильма прочно связывается с барокко... Инспирировать, заинтересовывать — вот ещё одно дело Грина: жить культурой, но не в коем случае не делать культуру объектом научного изучения (хотя Грин и написал книгу „La parole baroque“ в полновесные 330 страниц)».

А. Тютькин «Эжен Грин. Мерцающий зелёный» // Cineticle. Интернет-журнал об авторском кино.

Зададимся вопросом: что стоит за отмеченной кинокритиком барочностью? Зрителю «Моста искусств» нужно помнить о том, что произведения литературы барокко глубоко двойственны. Так, в XVII веке Блез Паскаль, имя которого носит главный герой фильма, рассуждал о величии и ничтожности человека, о противоречивости его натуры. А. А. Аникст точно замечает: «Трезвый реализм в анализе страстей, понимание реальных жизненных отношений и возвышенный спиритуализм, романтический пафос веры в целесообразность миропорядка — характерны для всего умственного склада людей эпохи барокко». В пьесе Кальдерона «Жизнь — это сон» (1636) наблюдаем характерный барочный сюжет: король Басилио отправляет новорожденного сына Сигизмунда в темницу из-за предсказания о том, что этот ребенок станет «заносчивым человеком, несправедливым владыкой и нечестивым монархом», а королевство под его властью «станет добычей раздором, школой измены черной, академией всех пороков». Ребенок вырос в темнице и достиг совершеннолетия. Спящим его переносят во дворец. Проснувшись, принц думает, что всё происходит во сне. Опасения короля сбываются. Жизнь увидена в ее противоречии: мрак и свет, заточение и воля, нищета и богатство.

А. А. Аникст. Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Западной Европы // Ренессанс. Барокко. Классицизм. М., 1969. С. 238.

В «Мосте искусств» Эжена Грина на двойственности построены образы многих персонажей. Остановимся только на одном из ее проявлений. Обратите внимание на кадр с Сарой. Возможно, вы и не смотрели фильм, но зададимся вопросом: что выражает ее лицо? Что сейчас чувствует героиня?

Теперь разделим этот кадр на две половины, причем разрез будет точно по центру.

Одна половина лица Сары на этом кадре пронзена страданием. И нет ему конца до тех пор, пока существует мир. Другая же часть наполнена человеческим теплом и пониманием. Разница между этими гранями образа не так заметна, когда рассматриваешь цельный кадр, в котором противоречия оказываются лишь свидетельством барочной полноты и симметричности жизни.

Сара и Паскаль не подозревают не только о существовании друг друга, но и о том, что их судьбы по не ведомому никому сценарию сплетены воедино. Оба они одинаково несчастны и одиноки. Чужие всему миру, они оказываются вместе. Он смог услышать в голосе умершей девушки бесконечную тоску и надежду на возможное в каком-то другом варианте мира счастье. Шесть раз звучит в фильме «Плач нимфы». И каждое звучание заставляет забыть о реальности. Вечная история о разлуке с любимым — непреодолимой, разрывающей душу на куски, потрясающей глубины духа и — такой же надрывный плач, сотрясающий небо и землю.

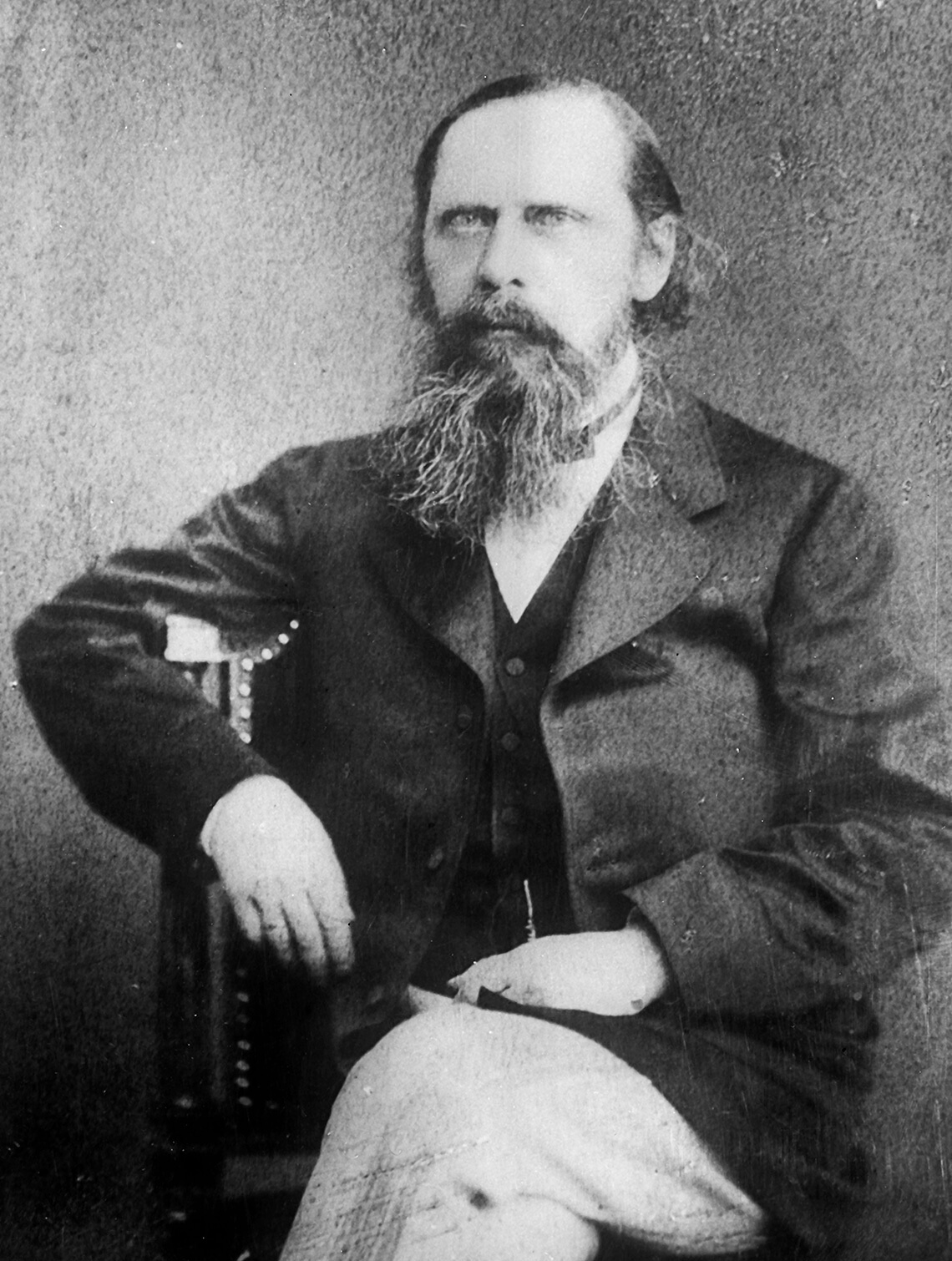

Клаудио Монтеверди (1567—1643)

Исполнение «Плача нимфы» в фильме «Мост искусств»

Что такое «Плач нимфы»? Что такое «Мост искусств»? Перспектива подлинной и чистой любви, которая сильнее смерти? Обещание встречи всех любивших? Устремленность к тем пределам бытия, которые недоступны «глухому» разуму, к тем пределам жизни — подлинным ее началам, — которые понятны только открытому сердцу? Мечта о каком-то ином мире? Вера в бессмертие страдания и счастья каждого из нас, если они услышаны и поняты другим человеком? Наконец, слезы от встречи с чем-то истинным? Всё сразу, всё одновременно.