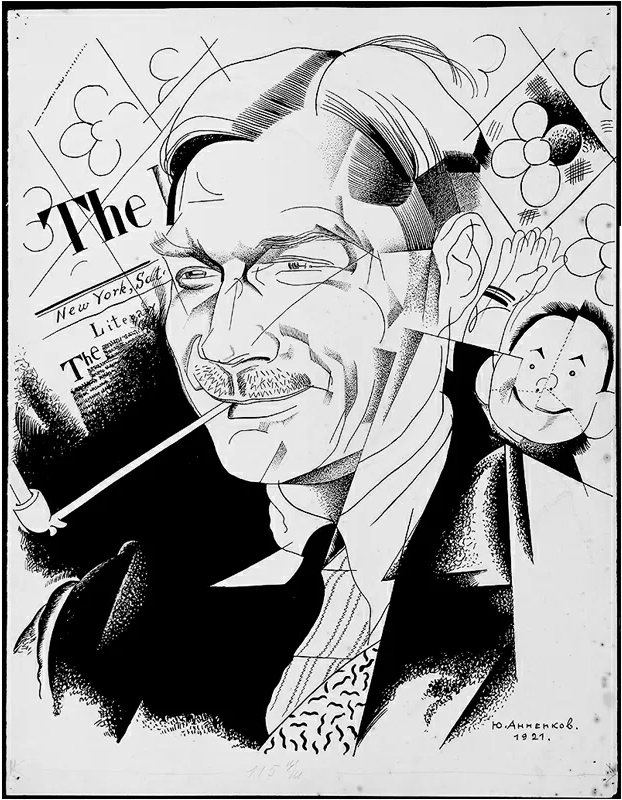

Письмо Е. И. Замятина Ю. Анненкову

Друг Замятина, известный художник Ю. П. Анненков вспоминал об одном разговоре с писателем после 1917 года. Инженер по образованию, Замятин утверждал, что человеческую жизнь нельзя свести к схеме или чертежу, потому что в человеке, помимо его физических, материальных свойств и потребностей, имеется ещё иррациональное начало. Оно не поддаётся точному учёту, дозировке, поэтому любой чертёж рано или поздно будет «взорван». Есть все основания считать, что этот спор положил начало первому черновику будущего романа «Мы», который будет закончен в 1920 году. Ю. Анненков пишет:

Форму своего языка Замятин обернул именно против математичности, против организованности, против «железной логики» точных наук. Будучи инженером-кораблестроителем, то есть человеком, привыкшим к общению с миром непогрешимых, заранее предначертанных схем, он не страдал, однако, «детской болезнью» обожествления схематики, и поэтому Замятину становилось все труднее жить в условиях советского режима, построенного на «плановости» и рационализации.

— Я люблю быть точным, — произнёс Замятин, — сказанные слова часто забываются. Стенографистки у нас, к сожалению, нет. Поэтому я отвечу тебе письменно.

Вот текст этого замятинского письма.

Это письмо Замятина было впервые опубликовано в «Социалистическом вестнике» (Нью-Йорк; 1954, июнь). В год его написания (1921) Замятин пытался напечатать его в петроградской еженедельной газете «Жизнь искусства», но редакция этого органа категорически воспротивилась.

Дорогой мой Юрий Анненков! Я сдаюсь: ты прав. Техника — всемогуща, всеблаженна. Будет время, когда во всём — только организованность и целесообразность, когда человек и природа обратятся в формулу, в клавиатуру.

И вот — я вижу это блаженное время. Всё симплифицировано. В архитектуре допущена только одна форма — куб. Цветы? Они нецелесообразны, это — красота бесполезная: их нет. Деревьев тоже. Музыка — это, конечно, только звучащие Пифагоровы штаны. Из произведений древней эпохи в хрестоматию вошло только:

Расписание железных дорог.

Люди смазаны машинным маслом, начищены и точны, как шестиколёсный герой Расписания. Уклонение от норм называют безумием. А потому уклоняющихся от норм Шекспиров, Достоевских и Скрябиных завязывают в сумасшедшие рубахи и сажают в пробковые изоляторы. Детей изготовляют на фабриках — сотнями, в оригинальных упаковках, как патентованные средства; раньше, говорят, это делали каким-то кустарным способом. Ещё тысячелетие — и от соответствующих органов останутся только розовые прыщички (вроде того, как сейчас у мужчин на груди слева и справа). Впрочем, пока кое-какие, воробьиные, ещё уцелели, но любовь заменена полезным, в назначенный час, отправлением сексуальных надобностей; как и отправление прочих естественных надобностей, оно происходит в роскошнейших, благоухающих уборных — нечто вроде доисторических римских терм...

И вот, в этот рай — попал ты, милейший Юрий Анненков. Не этот, выдумавший с тоски индустриализацию искусства, а настоящий, озорной, лентяй, беспутник, аккуратный только в одном: в опаздывании, не дурак выпить и в пику мне присоединиться к Мэри.

Дорогой мой друг! В этой целесообразной, организованной и точнейшей вселенной тебя укачало бы в полчаса...

В человеке есть два драгоценных начала: мозг и секс. От первого — вся наука, от второго — всё искусство. И отрезать от себя всё искусство или вогнать его в мозг — это значит отрезать... ну да, и остаться с одним только прыщиком.

Человек с прыщиком может говорить о маркизочках, занимающихся блудом. Блуд, сиречь нарушение расписаний, установленных законным браком, есть, конечно, институт антирелигиозный и неорганизованный. А по-моему, маркизочка, если она занимается своим делом от души и красива, — чудесная женщина. И человек, который хорошо изображает любовь и учит любви тех, кто это плохо знает, — полезный человек.

Твоя формула искусства — «наука, познающей и организовывающей жизнь» — это формула искусства для скопцов, для замаринованных в уксусе, вроде моего достопочтенного викария Дьюли и «Островитянах», у которого вся жизнь — по расписанию, и любовь тоже (по субботам), и уже, конечно (да здравствует человек будущего — м-р Дьюли!), никакой игры, никакой прихоти, бесполезного каприза, случайности — всё организовано и целесообразно...

Милый мой Анненков, ты заразился машинобожием. Религия материалистическая, находящаяся под высочайшим покровительством — так же убога, как и всякая другая. И как всякая другая — это только стенка, которую человек строит из трусости, чтобы отгородиться ею от бесконечности. По эту сторону стенки — всё так симплифицировано, монистично, уютно, а по ту — заглянуть не хватит духу.

Какой-то мудрый астрономический профессор (фамилию забыл) вычислил недавно, что вселенная-то, оказывается, вовсе не бесконечна, форма её сферическая и радиус её — столько-то десятков тысяч астрономических, световых лет. А что если спросить его: ну, а дальше-то, за пределами вашей сферической и конечной вселенной — что там? А дальше, Анненков, дальше, за твоим бесконечным техническим прогрессом? Ну, восхитительная твоя уборная; ну, ещё более восхитительная, с музыкой (Пифагоровы штаны); ну, наконец, единая, интернациональная, восхитительная, восхитительнейшая, благоуханнейшая уборная — а дальше?

А дальше — все из восхитительнейших уборных побегут под неорганизованные и нецелесообразные кусты. И, уверен, раньше других — ты. Потому что твои картины и рисунки спорят с тобой гораздо лучше меня. И сколько бы ты ни говорил машинопоклонных слов — ты, к счастью, не перестанешь тоже писать «Жёлтые трауры» и прочие, к счастью — нецелесообразные картины.

Твой Евг. Замятин.