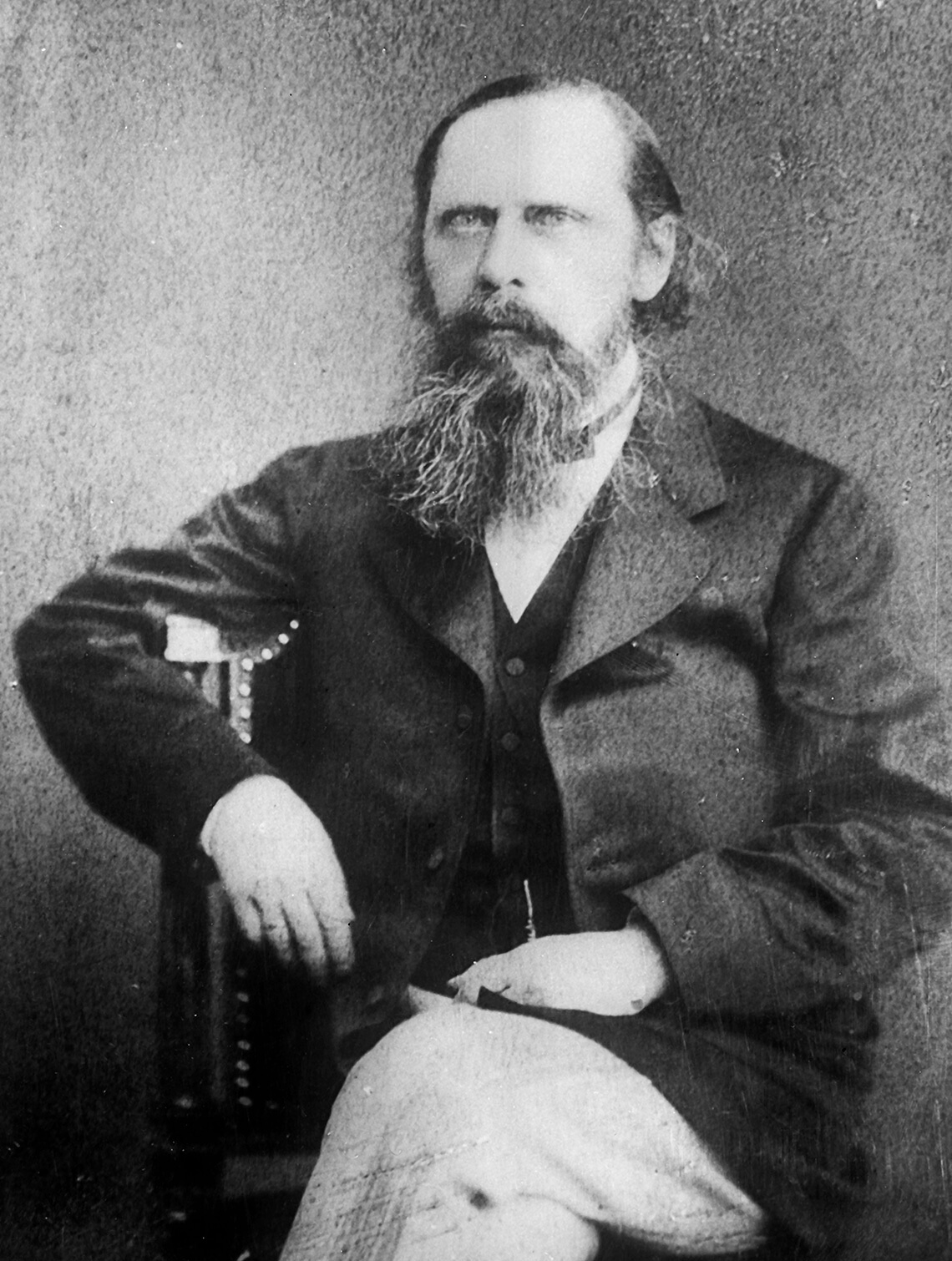

«Быть любезным не моя специальность»: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

«Никто не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большей беспощадностью», — писал Н. Чернышевский о Салтыкове-Щедрине. А. П. Чехов подхватывает эту мысль: «Обличать умеет каждый газетчик, но открыто презирать умел один Салтыков. Две три читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения».

Счастливые дни раннего детства в родном доме, наполненном уютом и заботой, для Салтыкова закончились слишком рано: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут... секут как следует, розгою... Было мне тогда, должно быть, года два, не больше». Наказание, разрывающее сердце, останется в памяти мальчика на всю жизнь.

Фактическая сторона моих воспоминаний о детстве до начала ученья вообще очень слаба; но так как у меня много было старших братьев и сестер, которые уже учились в то время, когда я только что прозябал, то память все-таки сохранила кой-какие смутные впечатления о детском плаче, почти без перерыва раздававшемся, по преимуществу, за классным столом...

Но всего хуже было то, что в распределении пищи между детьми допускалось пристрастие и большая несправедливость. Дети разделялись на две категории: любимых и постылых, и в особенности повинна была в этом делении матушка. Любимчику всегда накладывался на тарелку кусок получше и посвежее, нежели постылому, что всегда сопровождалось тоскливыми взглядами со стороны обделенных, а иногда и слезами. А за слезами следовали шлепки по затылку, продолжение обеда в стоячку, лишение последних блюд и т. д. Летом обыкновенно детей оделяли фруктами и ягодами, уже утратившими свой вкус вследствие лежания на погребе, но любимчикам шептали, что вот там-то в ящике положено столько-то абрикосов или персиков, и эти отдельные подачки были всегда лучшие. Некоторые из моих братьев и сестер были постоянно в числе постылых, и когда происходили эти шептания, всегда смутно догадывались, что их обидели. И к довершению всего это деление не остановилось на детстве, но перешло впоследствии через всю жизнь. Мне и до сих пор не по себе, когда я вспоминаю об этом. Из всех моих воспоминаний нет воспоминания [ужаснее] более гнусного.

«Пошехонские рассказы. Вечер шестой. Пошехонская старина»

Сатирический дар Салтыкова-Щедрина связан с его детством, с его душной атмосферой семейных ссор и скандалов, с его жестокостью и несправедливостью.

Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе.

Самые разнообразные виды рабской купли и продажи существовали тогда. Людей продавали и дарили, и целыми деревнями, и поодиночке; отдавали в услужение друзьям и знакомым; законтрактовывали партиями на фабрики, заводы, в судовую работу (бурлачество); торговали рекрутскими квитанциями и проч. В особенности жестоко было крепостное право относительно дворовых людей: даже волосы крепостных девок эксплуатировали, продавая их косы парикмахерам.

«Мелочи жизни»

Михаила вслед за братьями отправляют учиться в Дворянский институт, который первоначально назывался Московским благородным пансионом. В 1830 году сюда явился с визитом император Николай. Он застал бегавших, кричавших и даже дерущихся на перемене детей, которые устали от долгих занятий. И эти дети не обращали на гостя никакого внимания. А на доске с именами лучших воспитанников пансиона Николай с удивлением для себя прочел имена своих злейших врагов — декабристов. В порыве невероятного бешенства он собрал всех преподавателей и воспитанников в зале и грозно отчитал их. «Его гневный крик раздавался в стенах „дореформенного“ пансиона 11 марта 1830 года», — писал А. Я. Булгаков. Среди воспитанников был брат Михаила — Дмитрий Салтыков. В том же году Николай издал указ о том, что пансион отныне будет гимназией. Его страху и возмущению, вызванному свободолюбием воспитанников пансиона, не было предела. А еще через несколько лет гимназию переименовали в Дворянский институт ,в который и поступает Михаил Салтыков. Он настолько успешно сдал вступительные экзамены, что был принят сразу же в третий класс, хотя туда зачислялись только дети двенадцати лет, а Салтыкову было на тот момент десять — по этой же причине он проучился в третьем классе два года.

Второй год обучения был самым тяжелым для учеников института: сменился директор, а вместе с ним и инспектор. Главный принцип воспитания — розги. Каждую субботу напуганных воспитанников собирали в главном зале. Заранее готовили скамью, около которой находились «дежурный секутор» и еще два человека, которые должны были держать за плечи и ноги. Появлялся инспектор. Он твердым шагом подходил к этой скамье и выкрикивал имена провинившихся за неделю учеников. Причем те не знали заранее, чье имя прозвучит. Субботы проходили в пронзительных криках.

Затем дядьки овладевали плечами и ногами пациента, секутор прицеливался, и розги выполняли свое воспитательное назначение. Раздавались пронзительные крики, но выискивались и такие воспитанники, которые, закусив нижнюю губу до крови, не испускали ни звука. Последних называли «молодцами».

Так длился целый год, после чего я оставил заведение и сведений о дальнейшей судьбе субботников уже не имею.

«Неоконченные беседы», глава VIII

В числе лучших учеников Михаил поступает в Царскосельский лицей. Однако это место сильно отличалось от того, в котором некогда учился Пушкин. В николаевскую эпоху лицей стал обычным учебным заведением, больше похожим на казарму. Так, в 1824 году директором лицея стал генерал-майор Ф. Г. Гольтгоер (ранее директор кадетского корпуса Дворянского полка). Вместе с Гольтгоером в лицей пришла суровая дисциплина и почти солдатская муштра. Бывший директор пушкинского Лицея Е. А. Энгельгардт вспоминал, что Гольтгоер о воспитании имел столько же представления, как и о кавалерийском маневре. В 30-е годы делалось многое для разрушения атмосферы лицейского братства, глубоко ненавистной Николаю (вместо спален создается общая казарма, личные комоды уничтожаются и т. д.). После Дворянского института для Салтыкова вся эта регламентация была уже не нова. Наказать здесь могли за любую формальную провинность: незастегнутую пуговицу на куртке или чтение нерекомендованных книг.

В 1844 году Салтыков окончил лицей и, получив чин X класса, поступает в канцелярию Военного министерства. Но здесь ему, думающему и образованному человеку, невыносимо. Он посещает кружок, организованный М. В. Буташевичем-Петрашевским, читает работы социалистов-утопистов, начинает писать сам. В «Отечественных записках» публикуются его первые повести «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848). За участие в незаконных собраниях петрашевцев (которые посещал также и Ф. М. Достоевский) и изданные повести Салтыкова арестовывают и высылают на Вятку.

Причина высылки обозначена в секретной записке Военного министерства, к которой приложил руку Николай I:

Вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие.

Думается, Салтыков отделался относительно легким наказанием по сравнению с тем, которое получил Достоевский и другие петрашевцы. Да и сама ссылка больше напоминала перевод по службе. Здесь Салтыкова назначают чиновником в канцелярии губернского правления. Бывший лицеист, вдохновившийся идеалами утопического социализма, Салтыков страдал не столько от тяжелого физического или интеллектуального труда в работе провинциального чиновника, сколько от ее абсолютной бессмысленности и тупости.

Вот воспоминания Герцена о такой канцелярии:

Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Не матерьяльная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени, вот что делало канцелярию невыносимой. <...>

В канцелярии было человек двадцать писцов. Большей частию люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия — дети писцов и секретарей, с колыбели привыкнувшие считать службу средством приобретения, а крестьян — почвой, приносящей доход, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости. Мой камердинер перестал ходить в «бильярдную», говоря, что чиновники плутуют хуже всякого, а проучить их нельзя, потому что они офицеры.

Вот с этими-то людьми, которых мой слуга не бил только за их чин, мне приходилось сидеть ежедневно от девяти до двух утра и от пяти до восьми часов вечера.

Сверх Аленицына, общего начальника канцелярии, у меня был начальник стола, к которому меня посадили, существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За одним столом со мною сидели четыре писца. С ними надобно было говорить и быть знакомым, да и со всеми другими тоже. Не говоря уже о том, что эти люди «за гордость» рано или поздно подставили бы мне ловушку, просто нет возможности проводить несколько часов дня с одними и теми же людьми, не перезнакомившись с ними. Сверх того, не должно забывать, как провинциалы льнут к постороннему, особенно приехавшему из столицы, и притом еще с какой-то интересной историей за спиной.

Просидевши день целый в этой галере, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван — изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятие. Я душевно жалел о моей Крутицкой келье с ее чадом и тараканами, с жандармом у дверей и с замком на дверях. Там я был волен, делал что хотел, никто мне не мешал; вместо этих пошлых речей, грязных людей, низких понятий, грубых чувств там были мертвая тишина и невозмущаемый досуг. И когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти и завтра опять, мною подчас овладевало бешенство и отчаяние, и я пил вино и водку для утешения.

А. И. Герцен «Былое и думы»

Салтыков объезжает в командировках всю губернию, следит за тюрьмами, пытается добиться честности и порядка. Но в своей деятельности он выглядит одинокой «белой вороной». В 1855 году Николай I умер, и через несколько месяцев вятский губернатор получил приказ от Александра II, который «высочайше повелеть соизволил: дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает». Уже без полицейского надзора писатель возвращается в Петербург вместе с губернаторской дочкой Елизаветой Болтиной, своей будущей женой.

Писатель публикует в «Русском вестнике» во многом автобиографические «Губернские очерки» (Крутогорск — та же Вятка), которые подписывает фамилией «Щедрин». Этот псевдоним очень скоро станет частью его фамилии: Салтыков-Щедрин.

Литературный заработок был ненадежен. Салтыков-Щедрин мог рассчитывать только на свое жалованье чиновника. В 1858 году его назначили вице-губернатором Рязани, а потом и Твери. Очень быстро писателю стало ясно, что в подготовке крестьянской реформы правительство защищает интересы помещиков. Деятельность же писателя основывалась на интересах крепостных крестьян, с желанием изменить народную жизнь. И потому особенно тяжело было служить «неправедной власти», оставаясь приверженцем идеи «Не дать в обиду мужика». По сути, работа Салтыкова-Щедрина в качестве чиновника являлась борьбой одинокого человека с системой. Вот одно из его писем 1858 года:

...я прошу Вас не сетовать на меня за мое молчание. С самого приезда моего сюда я постоянно нахожусь в совершенно каторжной работе и не только не могу ничем заняться, но, положительно, ничего даже прочитать не могу. Одним словом, я если не раскаиваюсь, то, во всяком случае, крайне негодую на себя за то, что взял место в Рязани. Подобного скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия вряд ли можно найти, и вятское плутовство есть не более как добродушие <по сравнению> с плутовством рязанским. Но дело не в том (потому что ко всему этому я уж привык, живши в провинции), а в том, что я каждый день до 12 часов занят, потому что здесь нет не только дельных, но даже сколько-нибудь грамотных чиновников. Не знаю и не предвижу конца своему мучению; знаю только, что едва ли буду в состоянии долго выдержать.

Но на должности второго лица губернии Салтыков-Щедрин не был тираном и бездушным чиновником-градоначальником. Однажды он вынужден был издать указ о дополнительной вечерней работе чиновников. Он не знал, что они не могли успеть добраться до места службы из дома на окраине города и потому вынуждены были находиться на работе 12 часов без обеда. Об этом написали статью в московской газете, которая попалась на глаза Салтыкову-Щедрину. Он незамедлительно отменил свое распоряжение и нашёл автора статьи, чтобы поблагодарить его.

После конфликта с новым губернатором Салтыков-Щедрин был вынужден уйти в отставку. Этот сюжет в его жизни повторялся неоднократно вплоть до 1868 года: рвение изменить жизнь к лучшему, затем конфликт с начальством и неизбежная отставка.

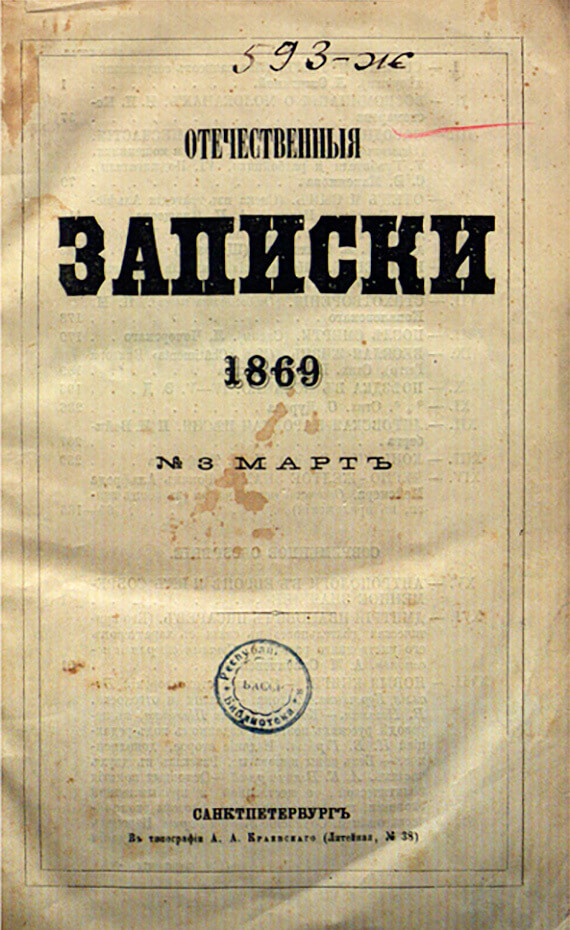

Вместе с тем, Салтыков постоянно пишет рассказы, очерки, критические статьи, сотрудничает с «Современником». Так, в номере за 1863 год из 800 страниц около 200 написано им. После закрытия «Современника» он сотрудничает с журналом «Отечественные записки», становится главным помощником Некрасова, а после его смерти занимается журналом в одиночку. Он так же внимательно работает с авторами: читает все поступающие рукописи, вычитывает и правит, придумывает для произведений новые заглавия, переписывает некоторые фрагменты. Так журнал становился не только местом для публикации, но и некоторой писательской школой для начинающих авторов. П. В. Анненков вспоминает слова Салтыкова-Щедрина:

Наиболее талантливые люди шли в «Отечественные записки» как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне — доверяли, моему такту и смыслу и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял. В «Отечественных записках» бывали слабые вещи, но глупых — не бывало... Я Вам скажу прямо: большинство новых литературных деятелей, участвовавшее в других журналах, только о том и думало, чтобы в «Отечественные записки» попасть. Вот Вам характеристика журнала, и позволяю себе думать, что в этой характеристике я занимал свое место.

Салытыков-Щедрин — новый и последний главный редактор «Отечественных записок». После убийства Александра II власть навсегда закрыла журнал (точно так же, как некогда закрыла «Современник»). Совещание министров внутренних дел, народного просвещения и юстиции приняло решение «прекратить вовсе издание журнала „Отечественные записки“». Вина журнала — проповедь «теорий, находившихся в противоречии с основными началами государственного и общественного строя», «распространение вредных мыслей».

Писатель пережил произошедшее как катастрофу, обрушившую всю его жизнь. Распался не только круг журнальных единомышленников (бывшие сотрудники «Отечественных записок» начали искать себе новую работу), но и круг верных читателей. Поражало равнодушие общества к судьбе журнала: нового читателя теперь увлекала не серьезная литература. Большинство выписывали газеты и журналы с картинками... Салтыков-Щедрин пишет бывшему сотруднику: «...С тех пор, как у меня душу запечатали, нет ни охоты, ни повода работать». Больше ничего в жизни не оставалось, было ощущение какой-то вселенской заброшенности. Несмотря на сказанное, Салтыков-Щедрин, уже ослабевший и больной, продолжает напряженно работать над новыми замыслами — заканчивает «Пошехонскую старину» (1887—1889), пишет «Сказки» (1869—1889). В ночь с 28 на 28 апреля 1889 года с ним случился удар, и он потерял сознание, которое уже больше не возвращалось.

Литература

- Покусаев Е. И., Прозоров В. В. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: биография писателя. Л., 1977.

- Турков А. М. Салтыков-Щедрин. М.: Молодая гвардия, 1965.

- Тюнькин К. И. Салтыков-Щедрин. М.: Молодая гвардия, 1989.