Вопрос об источниках «Анчара» очень давно привлекает внимание исследователей и комментаторов Пушкина. Еще в 1900 году Н. Ф. Сумцов проницательно указал на параллель между описаниями «пустыни чахлой и скупой» в «Анчаре» и «долины чудной» в шестой песни «Руслана и Людмилы», отметил упоминание об упасе, или древе яда (англ. upas-tree), в «Странствиях Чайльд-Гарольда» Байрона и предположил также, что Пушкин, вероятно, заимствовал сведения об анчаре «из какого-нибудь путешествия по азиатскому Востоку»1. В. Брюсов в своих комментариях к «Анчару» назвал его возможным источником стихотворение Мильвуа «Манценил» (Le Mancenillier, 1812), несмотря на то что в основе «Манценила» лежит легенда об ином чудесном дереве, растущем в лесах Латинской Америки и повергающем путников в сладостный, но губительный сон2.

Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования / Под ред. Дэвида М. Бетеа, А. Л. Осповата, Н. Г. Охотина и др. М., 2001. С. 11—41.

В 1919 году Я. Перельман, будущий автор «Занимательной физики» и прочих научно-популярных книг, опубликовал под псевдонимом Я. Лесной статью «Откуда Пушкин заимствовал образ Анчара?», в которой он назвал два действительно важнейших источника сведений о фантастическом древе яда: заметку якобы побывавшего на Яве врача голландской Ост-Индской компании Фурша (Foersch), впервые опубликованную на английском языке в 1783 году в лондонском журнале «London Magazine»3, и основанное на этой заметке развернутое описание ядовитого дерева упас (Upas) во второй части поэмы английского врача, ученого и стихотворца Эразма Дарвина (деда Чарльза Дарвина) «Ботанический сад» (The Botanic Garden, a Poem in Two Parts, 1789)4. Это открытие имело тем большее значение, что заметка Фурша была, несомненно, известна русским читателям, ибо ее сокращенный перевод, как установили впоследствии Е. П. Привалова и А. Л. Слонимский, печатался в «Детском чтении для сердца и разума» Новикова5. Однако пушкинисты 1920—30-х годов почему-то не обратили особого внимания на сведения, сообщенные Перельманом. Лишь Н. В. Яковлев, обсуждая обнаруженный в одном из автографов «Анчара» эпиграф из Кольриджа: «It is a poison-tree, that pierced to the utmost / Weeps only tears of poison»6, мельком заметил, что в поэме Эразма Дарвина «Ботанический сад» содержится близкое к «Анчару» описание ядовитого дерева «Upas»7. По мнению Н. В. Измайлова, находки Перельмана не разрешили вопроса: «ни Фурш, ни Эразм Дарвин не являются непосредственными источниками Пушкина; должны быть еще звенья — предшествующие или промежуточные»8. Одно из таких промежуточных звеньев вскоре определил Д. Якубович, обнаруживший изложение легенды о ядовитом древе, которое «на много верст грозит погибелью <…> и все растущее своим дыханьем губит», в драме английского драматурга Джорджа Кольмана «Закон Явы» (The Law of Java, 1822)9. Уже в пятидесятые годы Д. Благой не согласился с Н. Измайловым и Д. Якубовичем и, подхватив идею Перельмана, утверждал, что основным источником «Анчара» явился «своего рода гео-ботанический документ — сообщение доктора Фурша»10. Сходство между «Анчаром» и этим документом (который он обильно цитирует по переводу в «Детском чтении для сердца и разума»), с точки зрения Благого, настолько велико, что нет никакой необходимости заниматься поисками каких-либо иных источников. Само же название дерева «анчар» (которого нет ни у Фурша, ни у других западных писателей, упоминавших о древе яда) Пушкин, как предположил Благой, мог заимствовать из заметки об экспериментах с древесными ядами естествоиспытателя Томаса Хорсфилда, напечатанной в петербургской газете на французском языке «Journal de St. Pétersbourg, politique et littéraire» (1825, 20 octobre)11. С доводами Благого не согласилась В. Г. Боголюбова, которая в пространной и весьма наивной статье пыталась доказать, что Пушкин должен был интересоваться не малодостоверными легендами, а строго научными данными о флоре, фауне и политических событиях на Яве. В этой связи она привлекла внимание к трудам французского ботаника Жана Лешено де ла Тура, который одним из первых опроверг баснословные сведения Фурша и описал несколько разновидностей яванских ядовитых деревьев, назвав одну из них «Antiaris toxicaria»12. Однако решающее слово в споре об источниках «Анчара» было сказано американским ученым Ричардом Густафсоном, чья обстоятельная, великолепно документированная статья «Дерево упас: Пушкин и Эразм Дарвин» лишь совсем недавно была введена в обиход отечественной пушкинистики13. Тщательно рассмотрев все известные упоминания древа яда и сопоставив с ними различные редакции стихотворения, строфу за строфой, Густафсон пришел к тому же выводу, что и Перельман за сорок лет до него: как показал его анализ, при создании «Анчара» Пушкин опирался прежде всего на сообщение доктора Фурша и описание яванского упаса у Эразма Дарвина, чья поэма «Ботанический сад», по весьма убедительному предположению исследователя, была известна Пушкину скорее всего во французском переводе14, который в некоторых деталях ближе к «Анчару», чем оригинал. Густафсон считает, что именно французское издание поэмы могло послужить Пушкину главным, если не единственным, источником всех сведений о легендарном дереве, поскольку в примечаниях к нему (как, впрочем, и во всех английских изданиях «Ботанического сада») приводился полный текст сообщения Фурша. Кроме того, Густафсон первым обратил внимание на то, что примечания к «Ботаническому саду» содержат и еще один любопытнейший документ — реферат защищенной в Упсале диссертации некоего Кристиана Аджмелиуса, в котором ядовитое дерево Явы (the Boa Upas Tree) описывалось как реально существующая диковина, хотя и без явных преувеличений и красочных подробностей Фурша. В реферате утверждалось, что упас «всегда растет в одиночестве, почва вокруг него бесплодна, как будто выжжена; застывший сок темно-коричневого цвета расплавляется при нагревании как другие смолы». Испарения, испускаемые деревом, настолько вредоносны, что птицы, садящиеся на его ветви, тут же падают замертво; туземцы собирают его ядовитый сок, которым они пропитывают свои стрелы, с превеликими предосторожностями, не подходя близко к стволу. Автор реферата замечает также, что преувеличения в рассказах о ядовитом дереве, видимо, отражают местные религиозные верования, согласно которым «пророк Мухаммед посадил это жуткое дерево в наказание за грехи человечества»15.

Таким образом, основной круг возможных источников «Анчара» можно считать установленным. Однако целый ряд важных вопросов, связанных с бытованием и восприятием легенд о ядовитом дереве в европейской культуре, а также с их отражением в тех «промежуточных звеньях», о которых говорил Яковлев, до сих пор остается нерешенным. Нет никакого сомнения в том, что за 45 лет, прошедших с первой публикации «сообщения Фурша» до написания «Анчара», популярная легенда успела обрасти некоей смысловой аурой — истолкованиями, уточнениями, опровержениями, литературными отголосками — и пришла к Пушкину и его читателям-современникам не в чистом виде, непосредственно из одного или нескольких источников, а многократно преломленной и закрепленной в памяти культуры. Цель данной статьи как раз и заключается в том, чтобы попытаться реконструировать эту смысловую ауру легенды, на фоне которой создавался и воспринимался «Анчар».

I

В своей полемической работе об источниках «Анчара» Владимир Турбин обратил внимание на то обстоятельство, что описание ядовитого дерева было известно Пушкину в двух версиях — легендарной, которая восходила к сообщению Фурша, и документальной, основанной на данных современной науки, — и что он явно отдал предпочтение легенде перед фактом. Из этого критик делает вывод о пушкинском демократизме: согласно Турбину, поэт отвергает «ученость» и «книжность», бросая вызов элитарному «царству доктора Горсфельда, помавающего ортодоксальной ботаникой», и протягивает руку (как Моцарт — слепому скрипачу) «рядовому человеку», «неунывающему хирургу», фантазеру Фуршу чья антидогматическая небылица была подхвачена «народной молвой». Пренебрежительное отношение к «учености», как это часто бывает, сыграло над Турбиным злую шутку. В полемическом пылу он упустил из вида, что на самом деле, как давно установили английские исследователи, никакого «голландского эскулапа» скорее всего не было и что «сообщение Фурша» — это, вопреки мнению Благого, отнюдь не удивительный «гео-ботанический документ» и, вопреки Турбину, отнюдь не бахтинианский карнавальный «глас народа», а достаточно изощренная литературная мистификация, игра ученого ума с полузабытыми латинскими трактатами16.

Хотя имя мистификатора нельзя считать окончательно установленным, «Оксфордский словарь английского языка» предполагает, что им был Джордж Стивенc (George Steevens, 1736—1800), один из ученейших людей своего времени, комментатор Шекспира, мизантроп, известный своим вздорным характером, пристрастием к скандалам и весьма низким мнением об умственных способностях рода человеческого17. Впрочем, кто бы ни был подлинным автором «сообщения Фурша», сама форма его первой публикации в «London Magazine» заставляла предполагать мистификацию. Как заметил еще в 1920-е годы Джон Лоуз, обсуждавший возникновение легенды о ядовитом дереве в связи с биографией С. Кольриджа, едва ли случайно в начале и в конце заметки приведены различные инициалы автора — соответственно Н. П. Фурш (N. P. Foersch) и Дж. Н. Фурш (J. N. Foersch), a завершает публикацию чрезвычайно двусмысленное примечание редакции: «Мы будем счастливы познакомить публику с любыми подлинными сочинениями мистера Фурша через посредство London Magazine»18. He менее двусмысленно звучит и редакционное предисловие19, где, с одной стороны, утверждается, что существование ядовитого дерева и губительное действие его смолы и испарений не вызывают сомнений, но с другой — говорится, что «степень достоверности» описаний лежит на совести Фурша, а само сообщение сравнивается с небылицами знаменитого мистификатора Джорджа Псалманазара, француза, который, приехав в Англию, выдавал себя за уроженца острова Формоза, где он никогда не был. Наконец, в уведомлении о том, что в настоящее время Фурш исполняет должность хирурга на неназванном английском корабле («Mr. Foersch <…> is at present abroad, in the capacity of surgeon on board an English vessel»), можно усмотреть отсылку к «Путешествиям Гулливера» Свифта, герой которых также служит корабельным врачом на английских кораблях и к тому же знает голландский язык.

Если своей мистификацией Джордж Стивенс (или какой-то другой шутник, оставшийся неизвестным) стремился доказать, что широкая публика и в век разума готова принять на веру любую, самую нелепую выдумку, облеченную в форму наукообразного сообщения или свидетельства очевидца, то эта затея, надо признать, увенчалась полным успехом. «Сообщение Фурша» произвело сенсацию в Англии и вскоре распространилось по всей Европе; его немедленно перевели на иностранные языки и начали печатать — уже без всяких оговорок, намеков и шутливых параллелей, ставящих под сомнение подлинность текста, — в различных журналах, альманахах, антологиях и календарях20. Хотя в конце XVIII — начале XIX века сенсационные известия подобного рода, как правило, годами кочевали из одного издания в другое, ни одно из них по длительности жизни, вероятно, не могло сравниться с «сообщением Фурша», которое перепечатывалось снова и снова на протяжении почти тридцати (!) лет21.

В научном мире «сообщение Фурша» с самого начала было встречено с изрядным недоверием. По поручению Нидерландского научного общества два натуралиста, Пальм и Ван Рейн, в конце 1780-х годов провели проверку сведений, приведенных Фуршем, и пришли к заключению, что по большей части его рассказ абсолютно не соответствует действительности22. С их выводами согласился и немецкий ботаник Мартиус, посвятивший «ядовитому дереву Макассара» небольшую монографию23. В своем отчете о посольстве графа Макартни в Китай, предпринятом в 1792 году, Джордж Стаунтон сообщает, что во время остановки посольства на Яве он наводил справки о легендарном упасе (Upas) и выяснил, что такое дерево на острове неизвестно. Он ссылается на работу некоего голландского ученого, полностью опровергающую сообщение Фурша, которое, по его словам, «явилось не чем иным, как наглой попыткой злоупотребить доверчивостью публики»24. В примечании к своему переводу «Ботанического сада» Дарвина на французский язык Делюз также выражает серьезные сомнения в достоверности «невероятных» описаний Фурша и приводит мнение побывавшего на Яве натуралиста Ла Бийардера, назвавшего «чудеса», которые рассказывают о древе яда, пустыми фантазиями25. Знаменитый английский путешественник Джон Барроу, исследовавший Малайский архипелаг, пишет в своей книге, что он повсюду расспрашивал местных жителей о пресловутом древе яда, но результаты его поисков оказались малоутешительными для тех, кто поверил сообщению Фурша. В связи с этим он замечает, что само сообщение уже

внутри себя содержало явные черты бессмыслицы. Требуется некоторая изобретательность, дабы вообразить существование уникального дерева, единственного представителя своего вида, которое стоит посередине голой долины и имеет столь зловредную природу, смертоносную не только для птиц, зверей и всех живых существ, которые, попадая в атмосферу, отравленную его ядовитыми испарениями, немедленно погибают, но и для всех других растений; сжигая и убивая их, оно не щадит даже собственную поросль, пробивающуюся из его корней, но уничтожает ее, как Сатурн, пожирающий собственных детей. Такой природный монстр со своей «тысячью языков, пропитанных убийственным ядом», мог бы показаться почти чрезмерным преувеличением даже для страниц романа или самого неистового поэтического вымысла. Однако сообщение о нем не было полностью дискредитировано. «То, что „странно“, — говорит доктор Джонсон, — доставляет удовольствие, и никому не хочется исправлять пленительное заблуждение». Волшебное перо доктора Дарвина, воспевшее чудеса этого чудесного дерева, сделало заблуждение еще более пленительным и, так сказать, увековечило небылицу об упасе26.

Соображения Джона Барроу заслуживают самого серьезного внимания, ибо действительно благодаря «Ботаническому саду» Дарвина «небылица об упасе» поменяла свой эпистемологический статус, перейдя из области сомнительных слухов о чудесных явлениях природы в сферу поэтического вымысла, и тем самым обрела вторую — значительно более продолжительную — жизнь. Хотя сам Дарвин, как предполагают, был осведомлен о недостоверности «сообщения Фурша»27, воображение поэта в этом случае взяло верх над осмотрительностью ученого. Любопытно, что изображение фантастического, невиданного дерева по мощи и яркости поэтического слога заметно превосходит все остальные, верные действительности описания растений в поэме, и именно оно произвело сильное впечатление на целый ряд английских поэтов. В 1794 году Уильям Блейк, один из иллюстраторов «Ботанического сада», пишет стихотворение «Древо яда» (A Poison-Tree), где зависть и злоба, разрастающиеся в сердце, уподоблены ядовитому дереву, плод которого убивает ненавистного врага. Примерно тогда же, в середине 1790-х годов, молодой Сэмюель Кольридж, как свидетельствуют записи в его записной книжке, под влиянием «Ботанического сада» обдумывает замысел стихотворения или эссе о древе упас28. В ту же книжку он заносит и мелькнувший у него образ: «Лес Тартара, состоящий из одних только упасов»29. Наконец, на рубеже веков Роберт Саути обращается к легенде о древе яда в первой редакции своей героико-фантастической поэмы «Талаба-истребитель» (Thalaba the Destroyer), запутанный сюжет которой основан на сказках «Тысячи и одной ночи», а также арабских мифах и преданиях.

Место действия поэмы Саути — условная, мифологизированная Аравия, простирающаяся от египетских пирамид до Персии; ее герой — молодой богатырь, уроженец аравийских пустынь Талаба, который сражается со злыми волшебниками и демонами, мстя им за гибель своего отца. В эпизоде, завершающем девятую книгу «Талабы» и не имеющем прямого отношения к основной сюжетной линии повествования, жестокий Султан, правитель некоего аравийского острова, и его приближенные наблюдают за ужасными пытками и казнью пленника-христианина. Злая волшебница Хавла с чашей в руках ждет, когда мученик испустит дух, ибо из пены, которая стечет с губ жертвы, можно изготовить смертоносный яд. Однако в решающий момент, когда «сама агонизирующая Природа, упоенная муками, готова прекратить страдания» («Convulsing Nature with her tortures drunk / Ceases to suffer now»), происходит чудо:

Enough the Island crimes had cried to Heaven,

The measure of their guilt was full,

The hour of wrath was come.

The poison burst the bawl,

It fell upon the earth.

<…>

For lo! from that accursed venom springs

The Upas Tree of Death30.

[Злодеяния островитян слишком долго взывали к Небесам, / Мера их вины исполнилась, / Час гнева настал. / Яд брызнул из чаши / И упал на землю. / <…> О диво! из этого проклятого яда вырастает / Упас, древо смерти.]

Описанием «древа смерти» Саути начинает десятую книгу поэмы:

Alone, besides a rivulet it stands

The Upas Tree of Death.

Through barren banks the barren waters flow,

The fish that meets them in the unmingling sea

Floats poisoned on the waves.

Tree grows not near, nor bush, nor flower, nor herb,

The Earth has lost its parent powers of life

And the fresh dew of Heaven that there descends,

Steams in rank poison up31.

[Один, у ручья, стоит он, / Упас, древо смерти. / Меж бесплодных берегов текут бесплодные воды, / И рыбы, встречающие их неслиянную струю в море, / Всплывают, отравленные, на волнах. / Вблизи не растет ни деревце, ни куст, ни цветок, ни травинка, / Земля утратила свои родительские животворящие силы, / И когда сюда падает свежая небесная роса, / Она испаряется гадким ядом.]

Очевидные переклички между приведенными выше строфами Саути и «Анчаром» заставляют предположить, что именно они могли сыграть для Пушкина роль того «промежуточного звена», в существовании которого когда-то был убежден Измайлов. Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что Пушкин, в отличие от Фурша и Дарвина, помещает свое древо яда не в яванскую долину, окруженную лесами и горами, а в некую бесплодную пустыню, «жаждущую степь» со всеми ее атрибутами — зноем, раскаленной почвой, «песком горючим» и «вихрем черным», напоминающими об аравийском пустынном антураже у Саути32. В одном из черновых вариантов «Анчара» Пушкин называет древо яда порождением «природы Африки моей»33, в чем можно усмотреть еще более сильный отголосок «Талабы», ибо пустыня поэмы — это универсальный Восток, сказочно-мифическое пространство, включающее в себя и Африку, и среди его обитателей упоминается «испуганный Африканец» («the affrighted African»), который во время солнечного затмения, во тьме, на коленях молится своему богу.

Вторая строфа «Анчара», в которой речь идет о происхождении древа яда («Природа жаждущих степей / Его в день гнева породила, / И зелень мертвую ветвей, / И корни ядом напоила»), как представляется, прямо восходит к финалу девятой книги «Талабы». Пушкинский «день гнева» (ср. dies irae, англ. the day of wrath) соответствует «часу гнева» у Саути; «природа жаждущих степей» варьирует мотив «агонизирующей Природы», а сам образ древа, напоенного ядом, вероятно, был подсказан Пушкину фантастической картиной дерева, мгновенно вырастающего из пролитого яда34. Нетрудно заметить, кроме того, что конструкция «Стоит — один» в первой строфе «Анчара» весьма близка к «Alone <…> it stands» у Саути, что выражение «древо смерти» в четвертой строфе буквально совпадает с повторяющимся дважды «Tree of Death»35 и что мотив дождя, отравленного ядом анчара, в пятой строфе (который отсутствует во всех основных источниках) имеет прямой аналог в двух стихах, завершающих описание упаса в «Талабе» (ср. также лексическую перекличку: «оросит» / «dew <…> descends»).

Хотя знакомство Пушкина с «Талабой» документально не подтверждено, оно во всяком случае представляется весьма вероятным. Напомним, что Пушкин начал работу над «Анчаром» в августе—сентябре 1828 года, то есть как раз тогда, когда он, по свидетельству современников, усиленно занимался английским языком36. Судя по всему, эти занятия главным образом сводились к выборочному чтению в оригинале тех английских авторов, которые его особенно интересовали, и нет никакого сомнения в том, что едва ли не центральное место среди них занимали поэты «озерной школы» — Вордсворт, Саути и Кольридж37. Об интересе Пушкина к Саути именно в это время свидетельствуют его незавершенные переводы двух произведений британского «поэта-лауреата» — поэмы «Медок» и стихотворения «Гимн Пенатам» («Еще одной высокой, важной песни…»), — которые обычно датируют 1829 годом. Как заметил Н. В. Яковлев, важнейшим посредником в знакомстве Пушкина с Саути явился, конечно же, Жуковский, переводчик и большой ценитель его поэзии38; поэма «Талаба-истребитель» была Жуковскому хорошо известна39, и вполне возможно, что он и порекомендовал ее Пушкину.

Если Пушкин действительно читал строфы «Талабы» о ядовитом дереве, то он не мог не обратить внимание на авторское примечание к ним. «Вымысел об упасе, — писал Саути, — слишком хорошо известен по “Ботаническому саду”, чтобы его повторять. <…> Об этом дереве не упоминает ни один из ранних путешественников, а они так любили чудеса, что никогда не пропустили бы столь чудовищную повесть, если б она была правдивой. Странно, что подобную историю придумал какой-то голландец»40. Это примечание не только отсылало к первоисточникам легенды о древе яда — к «Ботаническому саду» Дарвина и через него к «сообщению Фурша», но и давало представление о том, как она воспринималась романтическим сознанием. Отказывая «вымыслу об упасе» («The fiction of the Upas») в какой-либо связи с реальностью и в то же время вплетая его в свой волшебно-героический эпос наравне с множеством канонических сказочных и мифологических сюжетов, Саути явно интерпретирует его как некий новый (или, вернее, обновленный) миф, что соответствовало общей романтической установке на создание, говоря словами Фридриха Шлегеля, «новой мифологии»41. Мифопоэтические потенции легенды были выявлены уже в «Ботаническом саде» Дарвина, где смертоносное дерево отождествляется с Лернейской гидрой (The Hydra-Tree of Death) и ее головами (far-diverging heads), ветви — со змеями (serpents) и, следовательно, с ужасным ликом Медузы, а ствол — с неким чешуйчатым чудовищем или драконом (the scaly monster)42, разевающим пасть, из которой высовываются тысячи ядовитых язычков; убийственную же силу упаса Дарвин сравнивает с действием неумолимого времени, стирающего с лица земли империи и творения искусства. То, что олицетворением зла, порока, страха смерти теперь становится не воображаемое хтоническое существо, а невиданное, уникальное явление природы, «феномен роковой», как назван анчар в одном из пушкинских черновиков43, лишь отвечает изменившимся потребностям культуры, которая, по словам французского переводчика «Ботанического сада», больше не может довольствоваться конвенциями классической мифологии: «Чудесное, без сомнения, необходимо, но это чудесное должно быть правдоподобным, дабы возбуждать интерес и захватывать внимание. Чудесное существует в великих феноменах природы, и этот необъятный источник никогда не будет исчерпан»44. В этом смысле вопрос о фактической точности инициальной легенды, породившей миф, оказывается неважным. Как проницательно заметил Томас Раффлз в своей «Истории Явы», написанной через тридцать лет после первых публикаций известия о чудесном дереве, «серьезное опровержение сказки Фурша об упасе или прославленном яванском древе яда, некогда бесстыдно одурачившей Европу, в настоящее время может показаться в большой степени излишним, так как мир давно уже перестал верить его рассказам <…> Почти все слышали об этой небылице, которая благодаря своему экстравагантному характеру, хорошо пригодному для поэтической обработки, и своим ассоциациям с жестокостью деспотического правления, а также благодаря сверкающему гению Дарвина, который, руководствуясь собственными целями, использовал ее для персонификации духа зла, <…> стала почти столь же общеупотребительной, как и чудеса Лернейской гидры, Химеры и других классических мифов античности»45.

Характерно, что по мере превращения инициальной легенды в миф от нее постепенно отпадают лишние или ненужные подробности, которые, так сказать, мешают ее мифопоэтичности. Так, в «сообщении Фурша» упоминается о том, что рядом со старым древом яда растут пять-шесть молодых побегов, у Дарвина их число сокращено до двух, а уже у Саути и всех более поздних авторов вплоть до Пушкина речь идет о единичном дереве: мифологический «феномен роковой» не подлежит воспроизведению; он — как и его античные прототипы и как его антипод, «древо жизни», — может быть только «один во всей вселенной»46, так как он создан не в историческом или биологическом, а в сакральном времени (в час или день гнева) и воплощает абсолютную, неизменяемую реальность зла и смерти. Точно так же забываются и всевозможные псевдоэтнографические сведения, в изобилии приводимые Фуршем: например, рассказ о некоем восстании 1775 года, участники которого вместе со своими семьями были переселены на территорию по соседству с упасом и в большинстве своем погибли от его испарений, или эффектное описание казни тринадцати неверных наложниц императора, убитых легким уколом острия, отравленного ядом упаса, в обнаженную грудь. В памяти культуры сохраняется лишь образ страшного дерева, уничтожающего вокруг себя все живое, и — в значительно меньшей степени — легенда о том, что приговоренным к смерти на Яве предоставляют возможность попытать счастья и добыть яд упаса: большинство смертников погибают, а немногим счастливцам, возвратившимся с ядом, даруется свобода.

В отличие от своих классических прототипов миф об упасе не был связан с каким-либо героическим сюжетом (ведь если само дерево легко отождествляется с Гидрой, то преступники, отправляющиеся к упасу за смертоносным ядом, едва ли соотносимы с Гераклом, Гидру убивающим) и потому в английской культуре быстро редуцировался до расхожей метафоры, олицетворения или аллегории, обозначающей зло и пороки в любых возможных проявлениях — психологическом, морально-философском, социальном или политическом. Весьма показательна в этом смысле вышеупомянутая фраза из «Раскаяния» Кольриджа, которую Пушкин намеревался использовать в качестве эпиграфа к «Анчару», ибо она уподобляет древу яда «гордое и мрачное сердце» («the heart <…> proud and gloomy»), способное плакать лишь «ядовитыми слезами» («tears of poison»). У Байрона в четвертой песни «Чайльд-Гарольда» образ ядовитых деревьев («trees whose gums are poisons») используется в строфе CXX как метафора страстей, вырастающих из юношеских привязанностей (в свою очередь уподобленных воде, орошающей пустыню)47, а затем в строфе CXXVI поэт называет «безграничным упасом, этим всеуничтожающим древом» («This boundless upas, this all-blasting tree») человеческую жизнь, преисполненную грехов и страданий, рабу болезней и смерти48. В ином жанровом и стилевом ключе транспонирует миф о древе яда пародист и сатирик Джеймс Смит (James Smith, 1775—1839). Его стихотворение «Упас на Мерибоун Лейн» (The Upas in Маrybone Lane), написанное на злобу дня — по поводу открытия в Лондоне нового питейного заведения, начинается с краткого пересказа известной легенды:

A tree grew in Java, whose pestilent rind

A venom distilled of the deadliest kind;

The Dutch sent their felons its juices to draw,

And who returned safe, pleaded pardon by law.

Face-muffled, the culprits crept into the vale,

Advancing from windward to scape the death-gale;

How few the reward of their victory earned!

For ninety-nine perish’d for one who return’d49.

[На Яве росло одно дерево, чья отравленная кора / Сочилась ядом самого ужасного свойства; / Голландцы посылали арестантов за его соками, / И тот, кто возвращался живым, получал помилование по закону. / Закрыв лицо, преступники прокрадывались в долину, / Двигаясь с подветренной стороны, дабы избежать смертоносного дуновения; / Мало кому удавалось добыть награду за победу! / Ибо на одного вернувшегося приходилось девяносто девять погибших.]

В сатире Смита упас (this Upas-tree) — это кабак, смертоносный яд — это джин, а смертники, из которых мало кому удается избежать гибели, — гуляки и пьяницы, предающиеся губительному пороку.

Благодаря широкому распространению мифа о древе яда и многократному его использованию в литературе и журналистике50 само слово «upas» к середине XIX века прочно входит в основной словарный состав английского языка как в своем прямом, так и в переносном значении: «губительное, смертоносное влияние или явление».

Параллельно с мифическим упасом как растительным аналогом Гидры или дракона в европейской культуре с начала XIX века существовал его более скромный и бледный естественнонаучный «двойник» — описанное путешественниками и ботаниками ядовитое дерево «Antiaris toxicara», которое английские авторы, вслед за доктором Хорсфилдом, неизменно именуют «анчаром»51. Об этом дереве читающей публике Европы было известно следующее:

- анчар растет в лесах Явы, не причиняя ни малейшего вреда местной флоре и фауне;

- молочный сок анчара ядовит и при попадании на кожу вызывает болезненные ожоги;

- местные жители с минимальными мерами предосторожности, без большого труда добывают сок анчара52 и, смешивая его с другими веществами, изготовляют сильнодействующий яд;

- «самые дикие из островитян» в войнах друг с другом и с европейцами пользуются стрелами, отравленными ядом анчара53.

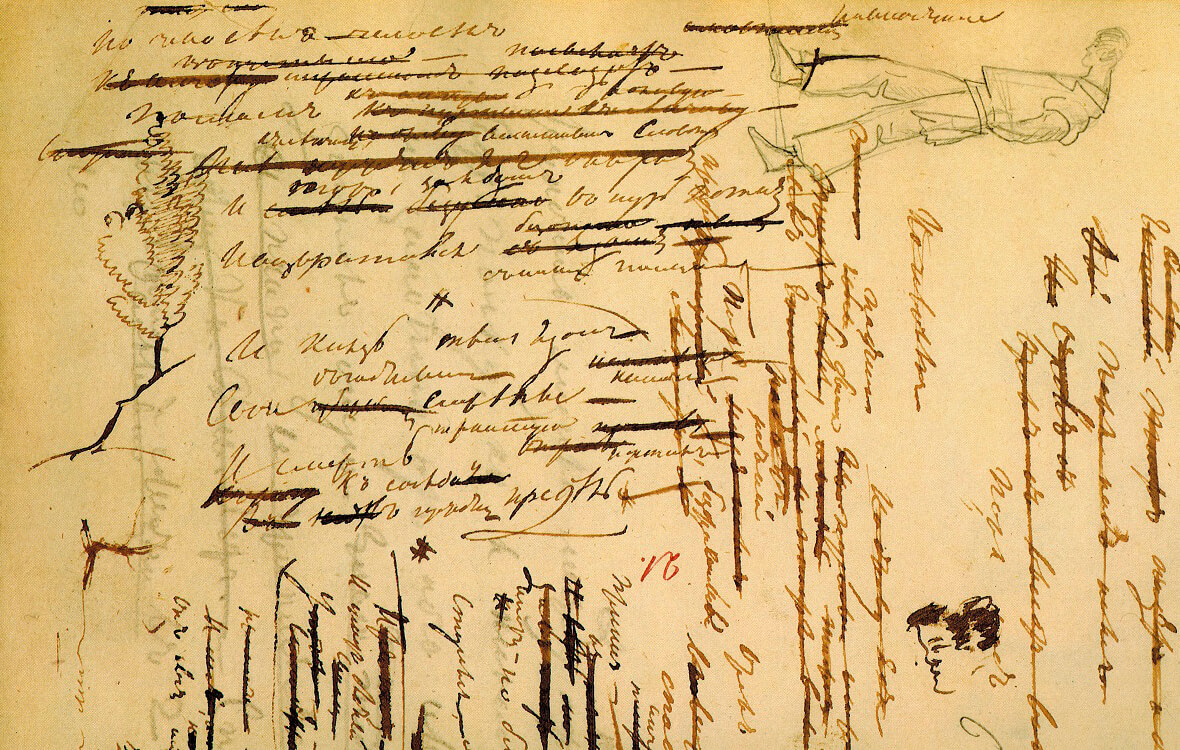

Можно предположить, что замысел «Анчара» возник у Пушкина, когда он соотнес два образа ядовитого дерева Явы, сосуществовавшие в культуре, и переназвал фантастический упас именем его реального двойника, записав на полях рабочей тетради: «upas — анчар»54. Вводя в миф название из научного лексикона, Пушкин не только выбирал более «поэтичное» слово, имеющее удобное ямбическое ударение и порождающее звуковые ассоциации с «чарами», «чернотой», «мрачностью» и «царем»55, но и определял свою художественную стратегию. Его поэтическое воображение работало на пересечении двух смысловых рядов — фантастического и реального, фикции и факта, и, обновляя миф о древе яда, он придавал «упасу» некоторые черты «анчара» и облекал чудесное в более правдоподобные формы. Сравнение «Анчара» с его источниками показывает, что Пушкин отказывается от всех преувеличенно-сказочных элементов легенды, явно противоречащих здравому смыслу и физическим законам. Как заметил А. Слонимский, он вычеркивает прямо восходящую к Фуршу и Дарвину строфу, рисующую невероятную картину гибели птиц и зверей подле «страшного Анчара» («И тигр, в пустыню забежав, / В мученьях быстрых издыхает. / Паря над ней, орел стремглав / Кружась, безжизненный, спадает»56). «Вместо этого в окончательном тексте всего полторы строки:

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет…

Оно в то же время и естественнее, так как животные и птицы обладают острым чутьем, не позволяющим им идти навстречу опасности»57. Пушкинский анчар в отличие от упаса Фурша, Дарвина и Саути не уничтожает растительность вокруг себя, а изначально порождается в бесплодной — «чахлой и скупой» — пустыне; он не испускает из себя немыслимые эманации, убивающие все живое в радиусе нескольких (по Фуршу — восемнадцати, по Дарвину — двенадцати—четырнадцати) миль, а заражает своим ядом воду и ветер. Если, согласно «сообщению Фурша», люди, попадающие в сферу действия упаса, немедленно гибнут, а избранным счастливцам дается сказочное, чудесное спасение, и они возвращаются живыми и здоровыми, то «бедный раб» у Пушкина возвращается назад смертельно больным, что, с одной стороны, увеличивает правдоподобие происходящего, а с другой — сообщает ему трагическую неотвратимость. Принесенная рабом «ветвь с увядшими листами» — деталь того же порядка, заимствованная Пушкиным из какого-либо описания анчара58 (или же им придуманная): она корректирует в сторону большего правдоподобия рассказ Фурша о том, что туземцы, несмотря на все его просьбы, не смогли добыть для него ветвь упаса и лишь однажды принесли ему два засохших листа.

Все эти поправки и отклонения от источников, конечно же, не имели никакого отношения к «гео-ботанической» точности или к «реализму», но лишь вносили внутреннюю, непротиворечивую логику в мифическую структуру, которая лежит в основе «Анчара». Сама композиция стихотворения отчетливо выявляет эту логику натурфилософского мифа: первая строфа устанавливает «вселенские» масштабы «феномена рокового» и через сравнение с «грозным часовым» соотносит его с традиционными мифологемами (ср. известный мифологический и сказочный мотив сторожа, охраняющего волшебный предмет); вторая строфа говорит о сакральном происхождении анчара; третья строфа раскрывает сущность анчара как производителя и обладателя смертоносного яда (антитеза живительному священному меду, пропитывающему мировое древо в скандинавской мифологии, а также сказочной живой воде или золотым яблокам) и вписывает его в природный временной цикл; в четвертой и пятой строфах анчар представлен во взаимодействии с миром природы как полный антипод древу жизни; в шестой-девятой строфах рассказывается о добывании яда ценой человеческой жизни, причем резкий переход к глагольным формам совершенного вида (послал, потек, возвратился, принес и т. д.) указывает на то, что речь здесь идет — сообразно с законами мифа — о самом первом посылании к анчару, о прецеденте, от которого ведет свое начало обычная для человеческого общества практика, так сказать о первородном грехе социума.

По сути дела, последними строфами «Анчара» Пушкин, впервые за сорок с лишним лет хождения легенды о древе яда, придает ей «мифоподобный» сюжет, связанный с универсальными проблемами социального бытия — анчар как символ первородного зла соотносится с отношениями господства/подчинения и насилия человека над человеком. В пушкинском сюжете можно усмотреть некоторые отдаленные параллели к мифу о втором подвиге Геракла. Раб в «Анчаре» отправляется за ядом по приказу князя/царя подобно тому, как Геракл отправился убивать Лернейскую гидру по приказу царя Эврисфея, у которого он находился в услужении; в обоих случаях добытым ядом отравляют стрелы; именно этот смертоносный яд приносит гибель как рабу, так в конечном счете и Гераклу. Однако эти отголоски лишь подчеркивают резкий контраст между классическим и новым мифом: у Пушкина раб не совершает никакого героического подвига, ибо не пытается уничтожить источник мирового зла, а черпает из него. Начисто лишенный собственной воли, он подчиняется воле другого человека, которая превращает его в неодушевленный предмет, в инструмент, и параллелизм однокоренных слов «послушно»/«послушливые» и «послал»/«разослал» co-приравнивает послушного посланца к послушливым стрелам, к орудиям войны, используемым «непобедимым владыкой» в борьбе с себе подобными (ср. также пословицу: «Царь — что лук, а стрелы — что посланнички»). В этом смысле «Анчар» входит в один ряд не со «свободолюбивыми» произведениями Пушкина, к которым его обычно относят, а с самыми пессимистическими пушкинскими высказываниями о том, что человек везде и всегда — «тиран, предатель или узник» и что для его «глупости и злобы» у него всегда и везде найдутся «бичи, темницы, топоры».

Поскольку коллизия «Анчара» носит не социально-исторический, а архетипический характер, все попытки истолковать ее в аллегорическом ключе следует признать глубоко ошибочными. Таких попыток предпринималось достаточно много, но наиболее любопытной была самая первая из них, когда в роли интерпретаторов стихотворения вскоре после его публикации в альманахе «Северные цветы» выступили сотрудники Третьего отделения. Этот эпизод заслуживает отдельного рассмотрения.

II

События, последовавшие за публикацией стихотворения, озаглавленного тогда «Анчар, древо яда», в альманахе «Северные цветы на 1832 год», хорошо известны. Оно, как мы знаем, привлекло слишком пристальное внимание Третьего отделения, в результате чего Пушкину пришлось уничтожить большую часть уже отпечатанной брошюры с его произведениями из альманаха59, а также внести некоторые изменения в текст «Анчара». В пушкинистике многократно обсуждалась замена слова «царь» на «князь» в последней строфе («А царь/князь тем ядом напитал / Свои послушливые стрелы…»), которую Пушкин, по-видимому, вынужден был сделать под давлением Бенкендорфа. Еще Н. Измайлов в 1927 г. обратил внимание на то, что история с «Анчаром» совпала с запрещением журнала «Европеец» за статью И. Киреевского «Девятнадцатый век», в которой Николай I и Бенкендорф усмотрели не что иное, как «совершенное рассуждение о высшей политике» под видом литературы, и предположил, что «Анчару» были предъявлены претензии сходного характера60. Однако, как представляется, далеко не все в этой истории полностью прояснено и некоторые ее аспекты требуют дополнительных уточнений.

Прежде всего изложим известные нам обстоятельства в хронологической последовательности.

7 февраля 1832 г., то есть через шесть недель после выхода «Северных цветов», Пушкин получает официальный запрос из Третьего отделения, в котором его просят «доставить объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахе под названием Северные цветы некоторые стихотворения его, и между прочим Анчар, древо яда, без предварительного испрошения на напечатание оных Высочайшего дозволения»61. В тот же день Пушкин отвечает на запрос Бенкендорфа, поясняя свою позицию. «Я всегда твердо был уверен, — пишет он, — что Высочайшая Милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и права, данного Государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры. В течение последних шести лет во всех журналах и альманахах, с ведома моего и без ведома, стихотворения мои печатались беспрепятственно, и никогда не было о том ни малейшего замечания ни мне, ни цензуре. Даже я, совестясь беспокоить поминутно его Величество, раза два обратился к Вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастие найти в Вас более снисходительности, нежели в ней»62. В этом же письме Пушкин просит Бенкендорфа назначить ему аудиенцию, чтобы он мог лично объяснить ему «некоторые затруднения».

Беседа Пушкина с Бенкендорфом состоялась 10 февраля (как раз в то самое время, когда шеф жандармов занимался вопросом о политически опасных публикациях в московских журналах), но что именно на ней обсуждалось, нам доподлинно неизвестно. Однако из чернового наброска неотосланного пушкинского письма Бенкендорфу, написанного не ранее 18 и не позднее 24 февраля, явствует, что на этой встрече Пушкин получил два приказания — одно частного, а другое общего характера, которые привели его в ярость.

Во-первых, вместе с письмом Пушкин должен был, выполняя прямое приказание Бенкендорфа, препроводить ему некое стихотворение, по его уточнению «взятое от меня в альманах и уже пропущенное цензурою». Это стихотворение в тот момент находилось в печати, ибо Пушкин добавил: «Я остановил его печатание до В<ашего> разрешения»63.

Во-вторых, Пушкину было приказано впредь обращаться прямо к Бенкендорфу с теми стихотворениями, которые, как сказано в черновике письма, он сам или журналисты пожелают напечатать. Иными словами, Бенкендорф предпринял попытку ввести для Пушкина особый цензурный режим, полностью поставив его под контроль Третьего отделения и лишив права «относиться к обыкновенной цензуре», а затребованное им стихотворение должно было послужить прецедентом этой новой, унизительной практики. Смириться с такой «стеснительной цензурой» Пушкин не мог и в черновике письма решительно и дерзко объяснял свои резоны: «Сия ценсура будет смотреть на меня с предубеж<дением> и находить везде тайные применения, allusions и затруднительности — а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под слов<ом> дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие»64.

Сам выбор двух слов — дерево и стрела — как предметов произвольного политического истолкования не оставляет никаких сомнений в том, что Третье отделение приписало подобные «тайные применения» именно «Анчару, древу яда», о чем Пушкин, по-видимому, узнал из беседы с Бенкендорфом. Тем не менее в окончательном варианте письма Бенкендорфу, датированном 24 февраля, от возмущения не остается и следа: теперь он вообще не упоминает ни о подозрениях в политической неблагонадежности, ни о намерении Бенкендорфа подвергнуть его индивидуальной цензуре, а, напротив, благодарит могущественного адресата за «благосклонность». Единственное место черновика, которое воспроизводится с небольшими изменениями в отосланном письме, — это доклад о выполнении конкретного распоряжения Бенкендорфа. «По приказанию Вашего высокопревосходительства, — пишет теперь Пушкин, — препровождаю к Вам одно стихотворение, данною мною в альманах и пропущенное уже цензурою. Я остановил печатание оного до разрешения Вашего высокопревосходительства»65.

Таковы дошедшие до нас факты, которые сразу же вызывают несколько вопросов. Уже само сообщение об отправке Бенкендорфу по его требованию некоего стихотворения, отданного в альманах, прошедшего цензуру и находящегося в печати, всегда ставило большинство комментаторов в тупик, поскольку нам неизвестны какие-либо сборники или альманахи с участием Пушкина, готовившиеся к печати в январе—феврале 1832 г. «О каком стихотворении, препровожденном Пушкиным А. X. Бенкендорфу, говорится в комментируемом письме, сказать не можем», — писал, например, Л. Б. Модзалевский в примечаниях к третьему тому «Писем» Пушкина66. Единственная гипотеза на этот счет принадлежит американскому исследователю Томасу Шоу, высказавшему осторожное предположение, что речь в данном случае шла не о каком-то неустановленном тексте, предназначавшемся для какого-то неустановленного альманаха, а о все о том же злополучном «Анчаре, древе яда» и его публикации в «Северных цветах»67.

Это предположение кажется нам весьма убедительным. Действительно, если Бенкендорф в беседе с Пушкиным дал ему понять, что в «Анчаре» подозревают тайные «подразумения» из области «высшей политики», то Пушкин не мог не сообщить шефу жандармов о намерении вторично напечатать «Анчар» в третьей части своих «Стихотворений», находившейся в печати. Именно этот сборник, еще в январе прошедший цензуру (цензурное разрешение 20 января), был тогда единственной книгой, напечатание которой Пушкин мог приостановить. Вполне вероятно, что он уведомил Бенкендорфа о том, что текст стихотворения должен несколько отличаться от варианта в «Северных цветах» (фраза в письме о «стихотворении, данном в альманах», вполне может быть понята как ссылка на эту публикацию), и получил приказание представить его на повторное рассмотрение. В таком случае Пушкин намеренно не упомянул в письме заглавие «Анчар, древо яда», потому что собирался его изменить.

Если это так, то немногочисленные коррективы, внесенные Пушкиным в текст, Бенкендорфа удовлетворили и успокоили, ибо третья часть «Стихотворений», где «Анчар» помещен среди стихотворений «разных годов» под номером VII, через месяц вышла в свет. Кроме замены «царь» на «князь» в последней строфе, Пушкин перенес словосочетание «древо яда» из заглавия в подстрочное примечание, а также указал в качестве эпиграфа год написания стихотворения — 1828.

Тот факт, что эта минимальная правка оказалась приемлемой для Бенкендорфа, полностью опровергает сложившееся мнение, будто бы он усмотрел в «Анчаре» иносказательное обличение русского самодержавия — то есть прочитал стихотворение примерно так, как его будут интерпретировать учебники литературы в советское время. Ясно, что в этом случае косметическая замена одного слова не спасла бы Пушкина от немедленного цензурного запрещения. Скорее Третье отделение беспокоили совсем иные, более конкретные «применения», на что косвенно указывают изменения в оформлении «Анчара». Подчеркивая, что стихотворение написано четыре года назад, и устраняя из заглавия мотив яда, Пушкин, как кажется, хотел избежать ассоциаций с недавними событиями — с Польским восстанием 1830—31 гг. и с пришедшейся на те же годы эпидемией холеры. Именно эти ассоциации вполне мог иметь в виду Бенкендорф, когда потребовал у Пушкина объяснений по поводу «Анчара».

Дело в том, что понятые аллегорически основные образы и мотивы стихотворения — смертоносные ядовитые испарения, убивающие раба-посланника, и война, которую жестокосердый царь ведет со своими соседями в «чуждых пределах» с помощью отравленных стрел, — перекликались с тем, как Польское восстание и эпидемия холеры воспринимались и соотносились друг с другом современниками. Поскольку распространение болезни по времени и направлению совпало с продвижением русских войск на территорию Польши и тысячи солдат с обеих сторон гибли не на поле боя, а в холерных бараках, «война и грозный мор» нередко мыслились взаимосвязанными и взаимообусловленными бедствиями — как фигурально, так и буквально. В русской и русско-польской печати попадались эффектные сравнения польского бунта и холеры68; в народе, по свидетельству очевидца, укоренилась «молва, что холера происходит от того, что поляки отравляют воду в реках и колодцах»69; в петербургском свете отголоском этой молвы был упорный слух, будто бы фельдмаршала Дибича, умершего от холеры во время польской кампании, отравили неизвестные злоумышленники70.

С другой стороны, польская пропаганда возлагала ответственность за распространение холеры в западном направлении на Россию, обвиняя Николая I в том, что он намеренно, невзирая на последствия, отправил в Польшу зараженных солдат, дабы эпидемия нанесла урон повстанцам и посеяла панику среди местного населения. В манифесте от 1 июня 1831 г. польское правительство, обращаясь за помощью и поддержкой к западным странам, заявляло: «Европа не может не замечать союзника, которого Российский Император призвал себе на помощь с целью завершить труды по уничтожению польского народа… холера охватила всю русскую армию, и всякий физический контакт с противником представляет опасность»71. Эти обвинения подхватили многие либеральные политики и деятели культуры Западной Европы — те самые «клеветники России», которые поддерживали восставшую Польшу и требовали вмешательства западных держав. Так, депутат французского парламента Лараби призывал свое правительство срочно отправить войска на Рейн, пока русская армия «не принесла нам бедствие, которое в десять раз страшнее войны»72. Луи Блан негодовал по поводу того, что русские принесли в Польшу холеру, «более убийственную, чем война»73. Немецкий поэт Август фон Платен в латинской эпиграмме назвал Николая I «сеятелем холеры» («cholerae sator»)74, a француз Огюст Барбье в драматической поэме «Варшава» персонифицировал холеру в образе жуткой отравительницы, помогающей русским уничтожать польский народ75.

На фоне этой холерной топики совершенно закономерным представляется прямое уподобление Российской Империи легендарному упасу, смертоносному «древу яда», использованное видным английским поэтом и общественным деятелем Томасом Кембеллом. Слывший «самым преданным другом поляков в Англии», Кембелл энергично выступал в защиту польской независимости, был организатором и председателем комитета помощи Польше, а позднее и фонда помощи польским эмигрантам, с которыми он поддерживал самые тесные контакты76. На падение Варшавы он откликнулся очень резким публицистическим стихотворением «Власть России» (The Power of Russia), опубликованным в журнале «The Metropolitan». Стыдя западные правительства за предательство польского дела, Кембелл предсказывал, что рано или поздно Европе придется вступить в войну с «русским гигантом», которого он сравнил с древом яда:

But this is not the drama’s closing act!

Its tragic curtain must arise anew.

Nations! mute accessories to the fact!

That Upas-tree of power, whose fostering dew

Was Polish blood, has yet to cast o’er you

The Lengthening shadow of its head elate —

A deadly shadow, darkening nature’s hue!

To all that’s hallowed, righteous, pure and great,

Woe! woe! when they are reached by Russia’s withering hate77.

[Но это не последний акт драмы! / Ее трагический занавес должен подняться еще раз. / Народы! Немые пособники свершившегося! / Этот могущественный упас, напитавший себя / польской кровью, еще набросит на вас / Удлиняющуюся тень своей высоко подъятой головы — / смертоносную тень, от которой померкнут краски природы! / Всем, кто свят, честен, чист и велик, / горе, горе, когда их настигнет испепеляющая ненависть России!]

По иронии литературной истории, легендарный образ упаса, преобразованный Пушкиным в универсальный миф, получил в неуклюжем стихотворении Кембелла то самое политическое «применение», которое впоследствии будет приписано «Анчару».

Поскольку в ведомствах Бенкендорфа и Нессельроде крайне внимательно следили за реакцией на польские события в западных странах, там могли обратить внимание на подозрительное сходство «Анчара, древа яда» с антирусской риторикой у Кембелла и других английских и французских сторонников Польши. Как раз в самом конце 1831 — начале 1832 гг. министерство иностранных дел и Третье отделение, действуя через своего главного агента в Англии княгиню Д. X. Ливен, тщетно пытались воспрепятствовать визиту в Лондон президента польского сената и национального правительства Адама Чарторижского, которому был оказан государственный прием78. Более всего в данном случае русское правительство волновала позиция Англии по отношению к польской конституции, так как с точки зрения западных держав она была гарантирована Венским договором и не подлежала отмене, которая тогда готовилась79. В этом контексте любой намек на польский вопрос приобретал особую остроту, чем, по-видимому, и объясняется необычное внимание Бенкендорфа к «Анчару, древу яда». Об этом косвенно свидетельствуют примеры нелепых истолкований стихотворения, которые Пушкин саркастически привел в черновике письма. Конечно, разуметь под древом яда конституцию, а под стрелами самодержавие — абсурдно, но, переставив означающие и означаемые местами, мы получаем вполне злободневную аллегорическую картину в духе западных «клеветников России»: ядовитые стрелы российского самодержавия, направленные в польскую конституцию.

Если в Третьем отделении действительно прочитали «Анчара» по аналогии со стихотворением Кембелла, то подозрения в сочувствии польским инсургентам должны были оскорбить Пушкина, который не так давно — в «Клеветниках России» и «Бородинской годовщине» — восславил «плен Варшавы» и дал гневную отповедь «мутителям палат» и «легкоязычным витиям». Получалось, что его заподозрили в двуличии, в несоответствии открытых деклараций «тайным применениям». Очевидно Пушкин не сразу понял, что Бенкендорф намекал отнюдь не на общий смысл «Анчара», а на его нежелательные ассоциации с грядущей отменой польской конституции и хотел от него лишь каких-то уточнений, которые не позволили бы связать стихотворение с польскими событиями. Этим и объясняется тон и содержание чернового наброска письма к шефу жандармов. Однако за две недели, прошедшие после беседы с Бенкендорфом, Пушкин мог узнать из своих источников, что правительство намеревается объявить о замене польской конституции на так называемый Органический Статут (он был подписан Николаем и обнародован 26 февраля), и догадаться об истинной подоплеке начальственных опасений. Более того, полученный им 24 февраля подарок от царя — «Полное собрание законов Российской Империи» — с любезным сопроводительным письмом Бенкендорфа должен был окончательно убедить его в том, что речь не идет об очередной опале, а исключительно о соображениях высшей государственной политики80. В таком случае «Анчар» требовал лишь минимальных изменений, которые исключили бы возможность его истолкования как отклика на злободневные события, и поэтому Пушкин нашел простое решение: он ввел в текст датировку стихотворения 1828 годом и убрал выражение «древо яда» в примечание, где оно, утратив опасный аллегорический смысл, стало просто переводом иноязычного слова. Что же касается пресловутой замены «царь» на «князь» в последней строфе (которая для Пушкина явилась лишь возвращением к первоначальной редакции стихотворения), то она, необязательная в цензурном плане, окончательно снимала «тайное применение» «Анчара» к польским событиям или, вернее, тонко инвертировало его: ведь главой польского правительства, как мы знаем, был князь Адам Чарторижский.

Примечания

- Пушкин А. С. Исследования профессора Императорского Харьковского университета Н. Ф. Сумцова. Харьков, 1900. С. 186—187.

- О «Манцениле» и его русских переводах см.: Благой Д. Д. «Анчар» Пушкина // Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию: Сб. ст. М., 1956. С. 101, прим. 3. С суждением Благого, что «по содержанию „Анчар“ никак не совпадает со стихотворением Мильвуа», нельзя не согласиться. Отметим, правда, что Роберт Саути в поэме «Проклятие Кехамы» (1810), послужившей, по-видимому, источником стихотворения Мильвуа, перенес манценил в мифическую Индию и отождествил его с упасом: героиня поэмы едва не погибает под ядовитым манценилом, с ветвей которого «капает смертоносная роса» (см.: The Poetical Works of Robert Southey, Complete In One Volume. London, 1850. P. 561—565).

- Description of the Poison-Tree, in the Island of Java, by N. P. Foersch. Translated from the Original Dutch, by Mr. Heydinger // The London Magazine, Enlarged and Improved. 1783. Vol. 1. December. P. 512—517 (раздел Natural History).

- Лесной Я. Откуда Пушкин заимствовал образ Анчара? // В мастерской природы. 1919. № 4. С. 35—37. Назад

- О некотором ядовитом дереве, находящемся на острове Яве, в Ост-Индии // Детское чтение для сердца и разума. 1786. Ч. VII. C. 101—109; 2-е изд.: 1803. Ч. VII. C. 86—93; 3-е изд.: 1819. Ч. VII. C. 43—53. Этот источник был впервые указан в неопубликованном докладе Е. П. Приваловой и в комментариях А. Слонимского к юбилейному трехтомнику Пушкина в Детгизе (М.—Л., 1937. Т. 1. С. 747—748). Известие о ядовитом дереве было напечатано также в журнале «Муза» (1796. Ч. III [август]. С. 183—186).

- Источник эпиграфа — стихи 23—24 первой сцены первого акта трагедии С. Кольриджа «Раскаяние» (Remorse; возможный вариант перевода: «Совесть»), впервые поставленной в 1813 году и тогда же вышедшей тремя отдельными изданиями, — был указан позднее, сначала в эмигрантской печати Сергеем Штейном (Штейн С. Пушкин и Кольридж: (К вопросу о происхождении стихотворения «Анчар») // Звено (Париж). № 193. 1926. 10 октября; я благодарен Е. Берниковой, обратившей мое внимание на эту публикацию), а затем Якубовичем в СССР (см.: Якубович Д. Заметка об «Анчаре» // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16—18. С. 869; приведенная Якубовичем библиографическая справка о «Раскаянии» содержит неверные сведения). Строки, выписанные Пушкиным, были частью эпиграфа, печатавшегося на титульном листе отдельных изданий трагедии (см. их описание: The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge / Edited with Textual and Bibliographical Notes by Ernest Hartley Coleridge. Vol. II: Dramatic Works and Appendices. Oxford, 1912. P. 1149—1150). Этот факт был замечен Ричардом Густафсоном, который предположил, что Пушкин не читал «Раскаяние», а лишь сделал выписку из эпиграфа к пьесе (см.: Gustafson, Richard F. The Upas Tree: Pushkin and Erasmus Darwin // PMLA. Vol. 75. No 1. March 1960. P. 104). Отнюдь не в пользу этого предположения говорят некоторые параллели к «Раскаянию» в «Маленьких трагедиях». Так, знаменитые строки из «Скупого рыцаря», которые обычно считаются образцом пушкинского «шекспиризма»: «И совесть никогда не грызла, совесть, / Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть», — по всей вероятности, восходят к следующим стихам из «Раскаяния»: «<…> Remorse might fasten on their hearts, / And cling with poisonous tooth, inextricable / As the gored lion’s bite» (I, 2, 310—312: «Совесть вцепится им в сердце и вонзится отравленным клыком, от которого, словно от пасти раненого льва, нет спасения»). На связь «Маленьких трагедий» с «Раскаянием» указал В. Вейдле, писавший: «Раскройте „Совесть“ Кольриджа, и вам покажется, что вы читаете по-английски „Каменного гостя“, до такой степени близки к пушкинским в этой драме и строение стиха, и система образов, и интонации действующих лиц, и все неопределимое в словах течение стихотворной речи» (Вейдле В. Об английской литературе // Возрождение. № 1724. 1930. 20 февраля).

- Яковлев Н. В. Из разысканий о литературных источниках в творчестве Пушкина // Пушкин в мировой литературе. Л., 1926. С. 138 и прим. 5.

- Измайлов Н. В. Из истории пушкинского текста. «Анчар, древо яда» // Пушкин и его современники. Л., 1927. Вып. XXXI—XXXII. С. 3, прим. 1.

- Якубович Д. Заметка об «Анчаре». С. 872—874. Как полагает Якубович, Пушкин мог узнать о содержании этой драмы из книги французского писателя и переводчика Амадея Пишо «Путешествие в Англию и Шотландию» (1826), которая была ему хорошо известна.

- См.: Благой Д. Д. «Анчар» Пушкина. С. 99—102.

- Там же. С. 102. Вопреки утверждению Благого Томас Хорсфилд (Thomas Horsfield, 1753—1859) был не английским, а американским ученым. Некоторое время он работал на Яве и в 1813 году по поручению вице-губернатора острова Томаса Раффлза занимался вопросом о ядовитом дереве. Он пришел к выводу, что сообщение Фурша об упасе представляет собой «экстравагантную подделку», хотя одно из произрастающих на Яве деревьев действительно содержит ядовитый сок. Местное название этого дерева Хорсфилд первым передал как «анчар» («the anchar of Java»), тогда как до него оно было известно лишь в формах «antiar» или «antjar» (см., например: Notice sur le pohin-upas ou arbre a poison. Extrait d’un Voyage inédit dans l’intérieur de l’Ile de Java, par L. A. Deschamps, D. M. P. <…> Annales des voyages de la géographie et de l’histoire <…> publiées par M. Malte-Brun. Second edition. Paris, 1809. Tome 1. P. 70—71). Его отчет, первоначально опубликованный в специальном научном издании (Transactions of the Batavian Society of Arts and Science, 1814. Vol. 7. P. 1—59), был в сокращенном виде помещен в популярной книге Раффлза «История Явы» (The History of Java by Thomas Stamford Ruffles. In Two Volumes with a Map and Plates. London, 1817. Vol. I. P. 44—49) и получил широкую известность в разных странах Европы. Как установил В. Турбин, в России краткая заметка о работе Хорсфилда появилась еще в 1818 году в четвертом номере журнала «Благонамеренный», который входил в круг чтения Пушкина (см.: Турбин В. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. М., 1978. С. 43—44). В этой заметке сообщалось, что данные, полученные «доктором Горсфильдом», опровергли «нелепую сказку» хирурга Фурша о том, будто бы в окружности славного ядовитого дерева «boon upas» на «10 или 12 миль не растет ни дерева, ни травы, и будто для собирания с него яду посылаются обыкновенно осужденные на смерть». В действительности же ядовитое дерево Явы, называемое «Ангар//» (sic!), растет посреди лесов, и на него «можно влезать без малейшей опасности». Неверная транслитерация названия дерева свидетельствует, что заметка в «Благонамеренном» была не единственным источником, из которого Пушкин знал о работе Хорсфилда.

- Боголюбова В. Г. Еще раз об источниках «Анчара» // Пушкин. Исследования и материалы. М.-Л., 1958. Т. 2. С. 310—323. Боголюбова ссылается на статью Лешено о ядовитых растениях острова Явы, напечатанную в 1810 году в шестнадцатом томе «Анналов» парижского Музея естественной истории: Mémoire sur le Strychnos tieute et l’Antiaris toxicaria, plantes vénéneuses de l’île de Java, avec le suc desquelles les indigènes empoisonnent leurs flêches… // Annales du Muséum d’Histoire naturelle. Paris, 1810. T. 16. P. 459—482. Добавим, что перевод этой работы на английский язык был напечатан в книге: [Stock-dale G. G.] Sketches, Civil and Military, of the Island of Java and Its Immediate Dependences Comprising Interesting Details of Batavia, and Authentic Particulars of the Celebrated Poison-Tree. Second Edition, with Additions. London, 1812. P. 323—344. Кроме того, на исследования Лешено ссылается Уильям Марсден в третьем издании своей «Истории Суматры» (см.: Marsden, William, F. R. S. The History of Sumatra, Containing an Account of the Government, Laws, Customs, and Manners of the Native Inhabitants, with a Description of the Natural Productions, and a Relation of the Ancient Political State of That Island. The Third Edition, with Corrections, Additions, and Plates. London, 1811. P. 110. Note 2).

- См.: Березкина С. В. Стихотворение Пушкина «Анчар» // Русская литература. 1997. № 4. С. 67—80. Обстоятельный обзор литературы об «Анчаре» и его источниках, содержащийся в этой работе, избавляет нас от необходимости более подробно освящать историю вопроса.

- Les Amours des plantes, poème en quatre chants, suivi de notes et de dialogues sur la poèsie, ouvrage traduit de l’Anglais de Darwin; Par J. P. F. Deleuze. Paris, An VIII [1800].

- Реферат впервые появился в четвертом издании «Ботанического сада» (1794), которое затем перепечатывалось несколько раз и считается каноническим. Я цитирую его по перепечатке 1799 года: Darwin, Erasmus. The Botanical Garden, a Poem in Two Parts. <…> Part II. The Loves of the Plants. With Philosophical Notes. The Fourth Edition. London, 1799. P. 261—265. Французский перевод реферата см.: Les Amours des plantes. P. 331—334. По-видимому, Эразм Дарвин заимствовал его из медицинского и естественнонаучного альманаха «Medical and Philosophical Commentaries» (Edinburgh, 1790. Vol. 5). В реферате без ссылок на источник почти дословно воспроизводится малодостоверное, основанное на слухах описание ядовитого дерева из латинского трактата голландского ботаника Румфиуса (1628—1702) «Herbarium Amboiniensis» (опубл. в 1741—1750; см. английский перевод соответствующей главы: The Poison Tree. Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the Indies / Edited and translated by E. M. Beekman. Amherst, Mass., 1981. P. 127—158). To же описание, вероятно, лежит в основе и «сообщения Фурша».

- См.: Hobson-Jobson. A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred Terms. Etymological, Historical, Geographical and Discursive by Col. Henry Yule, R. E., C. B. and A. C. Burnell, Ph. D., C. I. E. / New Edition by William Crooke. London, 1903. P. 952—955. Авторы этого замечательного справочника отмечают сходство «сообщения Фурша» с более ранней журнальной статьей, положившей начало легенде об анаконде, гигантской змее, якобы обитающей на Цейлоне, и предполагают, что у обеих мистификаций был один и тот же автор (р. 24).

- The Oxford English Dictionary. Second Edition. Vol. XIX: Unemancipated — Wau-Wau. Oxford, 1989. P. 287. Приведенная в журнальной публикации фамилия переводчика «сообщения Фурша» на английский язык — Хейдингер (Heydinger), — вероятно, отсылает к рефрену песни в комедии Шекспира «Как вам это понравится» (5:3, 19-37: «When birds do sing, hey ding a ding, ding»), что косвенно подтверждает версию об авторстве Стивенса. Выслушав песню с этим рефреном, персонаж комедии заявляет: «Слушать такие глупые песни — только время терять» — оценка, которая может быть переадресована «сообщению Фурша». Ср. также англ. выражение «for the birds» — ерунда, бессмыслица.

- См.: Lowes, John Livingston. The Road to Xanadu. A Study in the Ways of Imagination. N. Y., 1959 (Vintage Books). P. 420, n. 79. Курсив в цитате мой. — А. Д.

- The London Magazine, Enlarged and Improved. 1783. Vol. 1. December. P. 511—512.

- Нам известен сокращенный французский перевод (Extrait d’une lettre contenant des détails curieux sur la gomme employie par les indiens pour empoisonner leur armes // L’Esprit des Journaux. Paris, Juin 1785. T. VI. P. 310—315), который, судя по примечанию в конце публикации, был в свою очередь заимствован из какого-то другого французского журнала или альманаха. Немецкий ботаник Эрнст Вильгельм Мартиус в своей книге о ядовитом дереве Макассара называет три первые немецкие публикации — в «Das Leipziger Magazin zur Mathematik, Naturlehre und Ökonomie» (1784), в «Der Göttingischen Taschenkalender» (1784) и в четвертом томе «Onomatologia medico-practica» (см.: Martius, Ernst Wilhelm. Gesammelte Nachrichten über den Macassarischen Giftbaum. Erlangen, 1792. S. 37). Можно утверждать с большой степенью вероятности, что заметка в «Детском чтении для сердца и разума» представляла собой перевод одного из этих французских или немецких источников.

- В начале XIX века «сообщение Фурша», помимо многочисленных изданий «Ботанического сада» Дарвина, было перепечатано по-английски по крайней мере в двух книгах: Pennant, Thomas. The View of the Malasian Isles, New Holland, and the Spicy Islands / Outlines of the Globe. London, 1800. Vol. 4. P. 45—51; [Stockdale, G. G.] Sketches, Civil and Military, of the Island of Java and Its Immediate Dependences Comprising Interesting Details of Batavia, and Authentic Particulars of the Celebrated Poison-Tree. P. 311—322. В примечании к французскому переводу «Ботанического сада» Делюз замечает, что он приводит сообщение Фурша в сокращении, ибо оно уже было полностью напечатано в первом томе альманаха «Mélanges de littérature étrangère», с. 63 (Les Amours des plantes. P. 330); кроме того, известный натуралист и путешественник Соннини де Манонкур включил его в свое издание путевых заметок Пьера Соннера: Sonnerat, Pierre. Voyage aux Indes Orientales et à la Chine. Paris, 1806.

- Отчет Пальма и Ван Рейна был опубликован в голландском журнале «Nieuwe Allgemaine Vaderlandsche Letteroefeningen» (1789. Vierde Deel, Tweede Stuk. S. 104—180); подробный реферат на немецком языке см.: Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte von einigen Liebhabern dieser Wissenschaften. Band 4, St. 4. Leipzig, 1790. S. 439—453.

- См.: Martius, Ernst Wilhelm. Gesammelte Nachrichten über den Macassarischen Giftbaum. S. 38—42.

- An Historical Account of the Embassy to the Emperor of China, Undertaken by Order of the King of Great Britain <…> As Compiled by Sir George Staunton, Bart. London, 1797. P. 133.

- Les Amours des plantes. P. 334—335.

- Barrow, John. A Voyage to Cochinchina. London, 1806. P. 191—192. В библиотеке Пушкина имелся французский перевод другой книги Барроу: Barrow, John. Voyage en Chine, formant le Complément du Voyage de Lord Macartney <…> Paris, 1805 (Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 150, № 581).

- См.: Hobson-Jobson. P. 953; Logan, J. V The Poetry and Aesthetics of Erasmus Darwin. Princeton, 1936. P. 19.

- См. об этом: Lowes, John Livingston. The Road to Xanadu. P. 14.

- Ibid. P. 18.

- Southey, Robert. Thalaba the Destroyer. London, 1801. P. 200. Саути исключил эпизод казни и описание древа яда из последующих изданий поэмы.

- Ibid. P. 203—204.

- Описания пустыни как в тексте «Талабы», так и в обширных авторских примечаниях к поэме содержат примерно тот же набор атрибутов, что и «Анчар»: зной, горячий, раскаленный песок (например, «the sands of the scorching Tehama» или «hot sands <…> under the hot sun»), вихрь («the Blast of the Desert»), который несет с собой ядовитые испарения («whirlwind of poisonous exhalations») и от которого темнеет воздух («the sky becomes dark and heavy»), и даже географически невозможный тигр.

- «Природа Африки моей / Его в день гнева породила / И жилы мощн<ые> корней / Могучим ядом напоила» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 18 т. Т. 3. Ч. 2. С. 693).

- Вполне возможно, что Пушкин в данном случае неправильно понял значение глагола «spring» (возникать, появляться) как «поить» (по аналогии с существительным «spring», означающим поток, источник, резервуар воды). Следует отметить, правда, что Саути в примечании ссылается на то место в «сообщении Фурша», где упоминается малайское предание, согласно которому Аллах сотворил древо яда, дабы наказать местных жителей «за грехи Содома и Гоморры» (Description of the Poison-Tree, in the Island of Java, by N. P. Foersch. P. 514). Об аналогичной легенде говорит и Анджмелиус в своем реферате (см. прим. 14).

- Как отмечает Густафсон, сочетание «Tree of Death» имеется у Дарвина, но отсутствует во французском переводе «Ботанического сада», которым, по его правдоподобной гипотезе, пользовался Пушкин.

- См. об этом: Цявловский М. Пушкин и английский язык // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. Вып. XVII—XVIII. С. 48—73. Цявловский, в частности, цитирует письмо П. А. Муханова М. П. Погодину от 11 августа 1828 года, где говорится: «Пушкин учится английскому языку, а остальное время проводит на дачах» (с. 70), а также заметку в «Московском телеграфе» (1829. № 11. Июнь), в которой сообщалось, что Пушкин выучился английскому языку за четыре месяца и теперь читает Байрона и Шекспира в подлиннике, «как на своем родном языке» (с. 70).

- Косвенным подтверждением того, что замысел «Анчара» был связан с занятиями Пушкина английским языком и литературой, может служить английский эпиграф из Кольриджа в черновой редакции стихотворения (см. прим. 6). По воспоминаниям Шевырева, Пушкин, изучив английский язык, читал Вордсворта (Цявловский М. Пушкин и английский язык. С. 71).

- Яковлев Н. В. Из разысканий о литературных источниках в творчестве Пушкина / IV. Пушкин и Соути // Пушкин и мировая литература. Л., 1926. С. 146. См. также: Костин В. М. В. А. Жуковский — читатель Р. Саути // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. 2. Томск, 1984. С. 450—476.

- Еще в 1814 году Жуковский в письме к А. И. Тургеневу просил последнего раздобыть для него у Уварова поэму Саути «Талаба-истребитель» (Жуковский В. А. Письма к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 133).

- Southey, Robert. Thalaba the Destroyer. P. 203—204.

- См. главу «Речь о мифологии» в трактате Ф. Шлегеля «Разговор о поэзии» (Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 1. С. 386—393). Об идее «новой мифологии» у английских романтиков см.: Abrams M. H. Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York, 1973 (The Norton Library). P. 67—68.

- С драконом, охраняющим сады Гесперид (ср. у Пушкина: «как грозный часовой»), отождествил упас и Том Пеннант (см.: Pennant, Thomas. The View of the Malasian Isles, New Holland, and the Spicy Islands / Outlines of the Globe. Vol. 4. P. 44). Ср. описание свойств дракона у Афанасьева: «Дракон <…> пожигает зеленые травы и заражает воздух своим ядовитым дыханием… он или палит своего врага огнем или изрыгает на него жгучий яд» (Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1868. Т. 2. С. 520).

- Полное собрание сочинений. Т. 3. Ч. 2. С. 693.

- Les Amours des plantes. P. 3.

- The History of Java by Thomas Stamford Ruffles. Vol. I. P. 44.

- Как отмечают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский в статье «Миф — имя — культура», с точки зрения мифологического сознания мир состоит из однократных объектов (см.: Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992. Т. 1. С. 59).

- The Works of Lord Byron. Ware, Hertfordshire, 1994 (The Wordsworth Poetry Library). P. 235.

- Ibid. P. 236. Во французском прозаическом переводе, который был знаком Пушкину лучше, чем оригинал, соответствующий пассаж несколько удлинен и по сравнению с подлинником логически более упорядочен. Ср.: «<…> nous sommes sous un arbre destructeur, sous un upas aux vastes rameaux. Sa racine est toute la terre; ses branches et ses feuilles sont les cieux qui distillent sur l’homme, comme une rosée, leurs intarissables fléaux; la maladie, la mort, l’esclavage, toux les maux que nous voyons, et, plus funestes encore, ceux que nous ne voyons pas, assiégent l’âme par des torture renouvelés sans cesse» (Oeuvres de Lord Byron. 4 ed. Paris, 1823. V. 4. P. 89; буквальный перевод: «мы находимся под губительным древом, под неким упасом с раскидистыми ветвями. Его корень — это вся земля… его ветви и его листва — это небеса, изливающие на человека, будто росу, свои нескончаемые беды… болезнь, смерть, рабство, все страдания, которые мы видим, и, кроме того, еще более ужасные муки, которых мы не видим, терзают душу бесконечными пытками»).

- Beeton’s Great Book of Poetry: from Caedmon and King Alfred’s Boethius to Browning and Tennyson. London, 1870. N. p., No. 1417.

- Владимир Набоков в своем комментарии к «Евгению Онегину» цитирует статью в «Эдинбургском обозрении» (Edinburgh Review. Vol. 38. February, 1823. P. 31), где со смертоносным упасом сравнивается поэзия Байрона (Pushkin, Aleksandr. Eugene Onegin / Translated by Vladimir Nabokov. Princeton, 1990. Vol. 2. P. 136).

- См., например: Crawfurd, John. History of the Indian Archipelago Containing an Account of the Manners, Arts, Languages, Religions, Institutions, and Commerce of Its Inhabitants. Edinburgh, 1820. Vol. 1. P. 467—469.

- Из всех авторов, писавших об анчаре, только Лешено упоминает единичный случай, когда местный житель, взбиравшийся на дерево и делавший зарубки в коре, внезапно почувствовал головокружение и тошноту от эманации ядовитого сока и потом несколько дней был нездоров (Mémoire sur le Strychnos tieute et l’Antiaris toxicaria, plantes vénéneuses de l’île de Java, avec le suc desquelles les indigènes empoisonnent leurs flêches… P. 477; [Stock-dale, G. G.] Sketches, Civil and Military, of the Island of Java and Its Immediate Dependences <…> P. 340; Боголюбова В. Г. Еще раз об источниках «Анчара». С. 315).

- Crawfurd, John. History of the Indian Archipelago <…> P. 469—470.

- В такой форме запись Пушкина на л. 191 тетради № 2371, на полях черновых стихов «Давно Украина волновалась…», приведена: М. А. Цявловский. Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935. С. 316 (№ 48).

- См. об этом: Благой Д. Д. «Анчар» Пушкина. С. 107—112.

- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. Ч. 2. С. 700.

- Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1959. С. 62—63.

- Уильям Марсден, например, упоминает в своей «Истории Суматры», что ветвь упаса вместе с небольшим количеством ядовитой смолы была в 1806 году доставлена в Англию неким доктором Роксбургом (Marsden, William, F. R. S. The History of Sumatra<…> P. 111).

- См. об этом: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.

- Измайлов Н. В. Из истории пушкинского текста. «Анчар, древо яда» // Пушкин и его современники. Л., 1927. Вып. XXXI—XXXII. С. 3—14. Фрагменты из переписки Бенкендорфа, связанные с запрещением «Европейца», см.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. 2-е изд. СПб., 1909. С. 73—78.

- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 15: Переписка 1832—1834. С. 8—9 (№ 733)

- Там же (№ 734).

- Там же. С. 13 (№ 740).

- Там же. С. 14.

- Там же. С. 14—15 (№ 741).

- Пушкин А. С. Письма. Т. III: 1831—1833 / Под ред. и с прим. Л. Б. Модзалевского. Academia, 1935. С. 481.

- The Letters of Alexander Pushkin. Three Volumes in One. Translated, with preface, introduction, and notes by L. Thomas Shaw. Madison, Milwaukee & L., 1967. P. 582.

- См. об этом: Inglot M. L’insurrection vue par les journaux polonais de l’Empire Russe // Pologne. L’insurrection de 1830—1831. Sa réception en Europe. Actes du colloque organisé les 14 et 15 mai 1981 par le Centre d’Etude de la Culture Polonaise de l’Université de Lille III. Lille—Wroclaw, 1982. P. 185.

- Воспоминания Г. И. Филипсона // Русский архив. 1883. Кн. 3. С. 138. Ср. также: «Откуда появились слухи об отраве, сказать не могу, но всеобщая молва была, что поляки старались раззорять, отравлять и изводить русский народ всячески и во что бы то ни стало» (Фон-дер-Ховен И. Р. Холера в Санкт-Петербурге в 1831 году: Рассказ современника и очевидца // Русская старина. 1884. Т. 44. № 10. С. 397).

- См., например: Письма Ф. И. Кристина к знакомой ему даме на французском языке. В особом приложении // Русский архив. 1884. Кн. 3. С. 148.

- Цит. по: McGrew, Roderick E. Russia and the Cholera. 1823—1832. Madison and Milwaukee, 1965. P. 102.

- Цит. по: Францев В. А. Пушкин и польское восстание 1830—1831 г. Опыт исторического комментария к стихотворениям: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» // Пушкинский сборник. Прага, 1929. С. 76.

- Цит. по: Chevalier L. Le choléra: la première épidémie du XIXe siecle. La Rochesur-Yon, 1958. P. 15—16.

- Цит. по: Lednicki, W. Aleksander Puszkin. Studja. Kraków, 1926. S. 87.

- См.: Ibid. P. 94—95.

- См. об этом: Life and Letters of Thomas Cambell. Ed. by William Beattie. In three volumes. L., 1849. V. III. P. 87—89; Miller, M. R. Thomas Cambell. Boston, 1962. P. 41—42; Dutkiewicz, Józef. Anglia a sprava Polska v latach 1830—1831. Lódz, 1967. P. 53, 79.

- The Complete Poetical Works of Thomas Cambell / Edited, with notes by J. Logie Robertson, M. A. L., N. Y. and Toronto, 1907. P. 223.

- См. об этом: Letters of Dorothea, Princess Lieven, during her residence in London, 1812—1834. Ed. by Lionel G. Robinson. L., N. Y., 1902. P. 321; The Lieven-Palmerston Correspondence 1828—1856. Tr. and ed. by Lord Sudley. L., 1943. P. 31. Следует отметить, что Томас Кембелл играл важную роль в организации визита Чарторижского (см.: Life and Letters of Thomas Cambell. V. III. P. 106—107).

- См.: The Unpublished Diary and Political Sketches of Princess Lieven Together with Some of Her Letters / Ed. with elucidations by Harold Temperley. L., 1925. P. 169. Dutkiewicz, Józef. Anglia a sprava Polska v latach 1830—1831. P. 74—80.

- Любопытно, что Бенкендорф запросил средства для покупки дорогостоящего подарка 11 февраля, то есть на следующий день после беседы с Пушкиным (Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. 3: 1829—1832. М., 1999. С. 450).