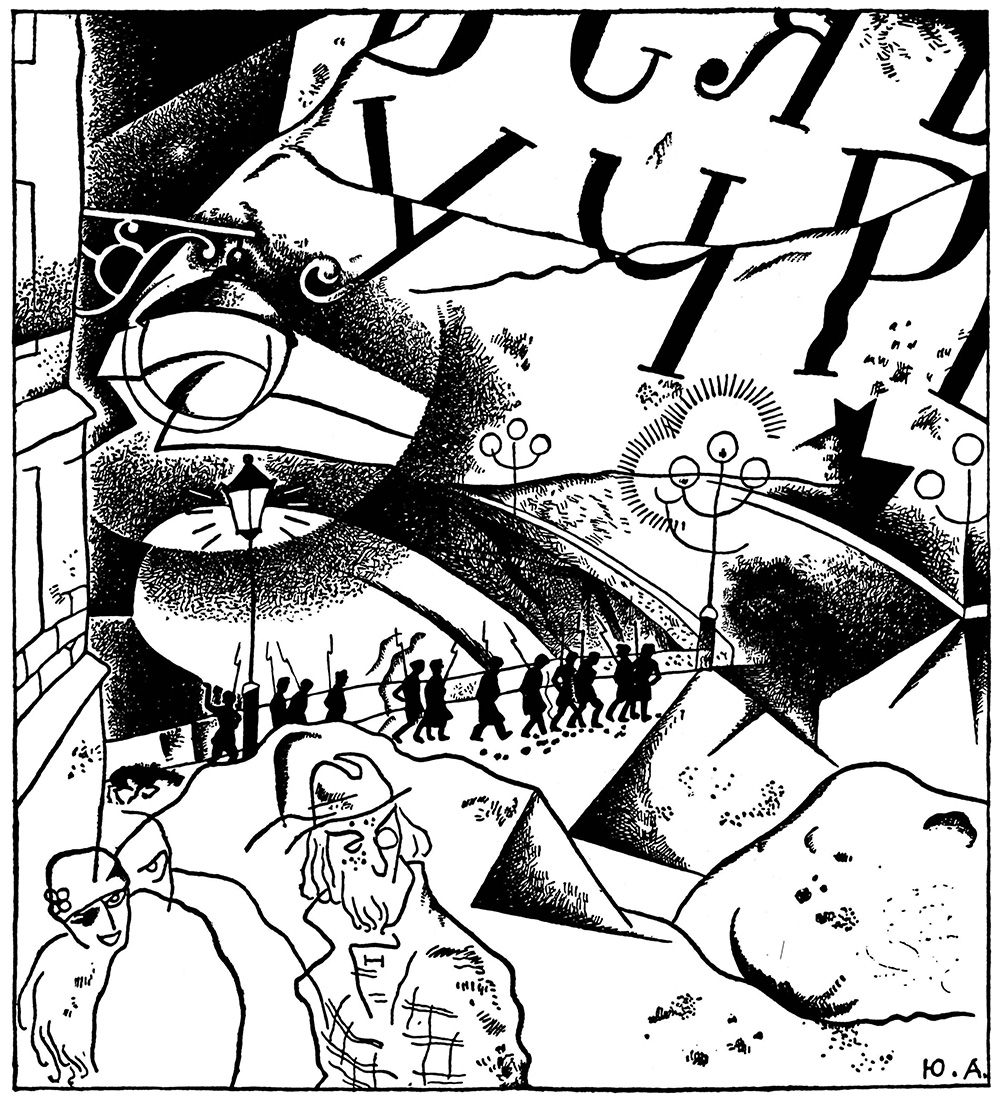

Рассуждая об образе Обломова, многие говорят о покорности судьбе, о пассивности русского человека. Всю эту, как им кажется, суть русского менталитета отражает слово авось. Сегодня это слово устарело, мы используем другое — удача: на авось — на удачу. И вот слово удача действительно изобличает в человеке пассивность. Чего не скажешь про авось.

В. И. Даль связывает авось с а-во-се ‘а вот я сейчас!’ или с а-въ-сь — ‘(пусть) и в это (тоже)’, т. е. ‘пусть хоть так!’ — авось хоть брось! А вот ещё поглядим!

В. В. Колесов пишет о том, что авось неспроста является существительным — это символ русской удали и бесшабашности, а не тупой покорности судьбе.

В. О. Ключевский пишет: «Расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадёжное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта склонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось».

Сладость борьбы без малейшего шанса на успех. Нет, тут нет никакой пассивности и покорности судьбе. А есть необъяснимый гибельный восторг.

И так только в русском языке. В украинском авось — «глянь-ка!», в белорусском — «вот оно!», а в древнерусском осе есмь — «вот я (тут)!». Своеобразный вызов, человек накликает на себя предстоящее дело.

В. В. Колесов пишет, что современные словари понимают авось как «необоснованную надежду на случайную удачу», как возможность благополучного развития событий, в котором никто не несёт ответственности за результат, причём заведомо известно, что у человека нет сил и средств самому добиться желанного результата; от него ничего не зависит, но выбора возможности — нет. Пан или пропал. В этом авось! реально выделяется только результат действия. Видя опасность, человек бросается в нее: «Будем драться до последнего!» Нет, не бездействие, не апатия, не лень — человек активен как никогда, да вот действует он в непредсказуемых обстоятельствах жизни, без помощи и без информации о состоянии дел.

Он видит опасность и потому появляется ещё одно выражение, с помощью которого становится возможным преодолеть минутное замешательство, страх и отчаяние: небось. От глагольной формулы не бойсь!

В. В. Колесов пишет, что в середине XVII века протопоп Аввакум употреблял оба слова, различная их по смыслу.

Авось бы у него используется как если бы: в вот если бы та скончалась — как же дети? — «авось бы ты умерла: ведь бы им жить же без тебя!» А вдруг... а случись что...

Небось у Аввакума употреблена как «частица подбадривания» в случае неуверенности и сомнения. О своих сторонниках в вере протопоп говорит: они «не молчать, небось, стреляют их (никониан) праведными словесы своими метко». Да и что с неё, с той сарацинской веры? «Дерзай, плюнь на нея, небось!» Соратнику по борьбе за чистоту веры, Епифанию, за хулы на Никона отрезали язык, и шутит он, говоря Аввакуму: проверь, протопоп, нет языка, «щупай, протопопъ, забей руку в горло-то, небос: не откушу!».

Вот в чём отличие исходных смыслов в наших словесных образах. Авось выражает точное знание: легко не будет; небось — осторожное предположение: мало не покажется; но следом за ним идёт уже вполне определённое да как-нибудь! — обойдётся.

Будет плохо — да ты не бойся — всё обойдётся. Только в совокупности формул понятен русский характер. Вырвешь что-то — и уже враньё. Таковы ответы русского безрассудства на мещански осторожные призывы не лезь!.. не высовывайся!.. не суйся!..