Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»

«Рассказы в деловом, изобличительном роде оставляют в читателе очень тяжелое впечатление; потому я, признавая их пользу и благородство, не совсем доволен, что наша литература приняла исключительно такое мрачное направление».

Так говорят довольно многие из людей, по-видимому, неглупых или, лучше сказать, говорили до той поры, пока крестьянский вопрос не сделался единственным предметом всех мыслей, всех разговоров. Справедливы или несправедливы их слова, не знаю; но мне случилось быть под влиянием таких мыслей, когда начал я читать едва ли не единственную хорошую новую повесть, от которой по первым страницам можно уже было ожидать совершенно иного содержания, иного пафоса, нежели от деловых рассказов. Тут нет ни крючкотворства с насилием и взяточничеством, ни грязных плутов, ни официальных злодеев, объясняющих изящным языком, что они — благодетели общества, ни мещан, мужиков и маленьких чиновников, мучимых всеми этими ужасными и гадкими людьми. Действие — за границей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта. Все лица повести — люди из лучших между нами, очень образованные, чрезвычайно гуманные, проникнутые благороднейшим образом мыслей. Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни. Вот, думал я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась она этими поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной минуты. Но последние страницы рассказа не похожи на первые, и по прочтении повести остается от нее впечатление еще более безотрадное, нежели от рассказов о гадких взяточниках с их циническим грабежом. Они делают дурно, но они каждым из нас признаются за дурных людей; не от них ждем мы улучшения нашей жизни. Есть, думаем мы, в обществе силы, которые положат преграду их вредному влиянию, которые изменят своим благородством характер нашей жизни. Эта иллюзия самым горьким образом отвергается в повести, которая пробуждает своей первой половиной самые светлые ожидания.

Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений. И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник. Он чувствует самую сильную и чистую симпатию к девушке, которая любит его; он часа не может прожить, не видя этой девушки; его мысль весь день, всю ночь рисует ему ее прекрасный образ, настало для него, думаете вы, то время любви, когда сердце утопает в блаженстве. Мы видим Ромео, мы видим Джульетту, счастью которых ничто не мешает, и приближается минута, когда навеки решится их судьба, — для этого Ромео должен только сказать: «Я люблю тебя, любишь ли ты меня?» и Джульетта прошепчет: «Да...» И что же делает наш Ромео (так мы будем называть героя повести, фамилия которого не сообщена нам автором рассказа), явившись на свидание с Джульеттой? С трепетом любви ожидает Джульетта своего Ромео; она должна узнать от него, что он любит ее, — это слово не было произнесено между ними, оно теперь будет произнесено им, навеки соединятся они; блаженство ждет их, такое высокое и чистое блаженство, энтузиазм которого делает едва выносимой для земного организма торжественную минуту решения. От меньшей радости умирали люди. Она сидит, как испуганная птичка, закрыв лицо от сияния являющегося перед ней солнца любви; быстро дышит она, вся дрожит; она еще трепетнее потупляет глаза, когда входит он, называет ее имя; она хочет взглянуть на него и не может; он берет ее руку, — эта рука холодна, лежит как мертвая в его руке; она хочет улыбнуться; но бледные губы ее не могут улыбнуться. Она хочет заговорить с ним, и голос ее прерывается. Долго молчат они оба, — и в нем, как сам он говорит, растаяло сердце, и вот Ромео говорит своей Джульетте... и что же он говорит ей? «Вы передо мною виноваты, — говорит он ей, — вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам; для меня очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше». Что это такое? Чем она виновата? Разве тем, что считала его порядочным человеком? Компрометировала его репутацию тем, что пришла на свидание с ним? Это изумительно! Каждая черта в ее бледном лице говорит, что она ждет решения своей судьбы от его слова, что она всю свою душу безвозвратно отдала ему и ожидает теперь только того, чтоб он сказал, что принимает ее душу, ее жизнь, и он ей делает выговоры за то, что она его компрометирует! Что это за нелепая жестокость? Что это за низкая грубость? И этот человек, поступающий так подло, выставлялся благородным до сих пор! Он обманул нас, обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном. Этот человек дряннее отъявленного негодяя.

Таково было впечатление, произведенное на многих совершенно неожиданным оборотом отношений нашего Ромео к его Джульетте. От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характер главного лица не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести, то не мог поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представляться нам совершенно дрянным человеком.

Очень утешительно было бы думать, что автор в самом деле ошибся, но в том и состоит грустное достоинство его повести, что характер героя верен нашему обществу. Быть может, если бы характер этот был таков, каким желали бы видеть его люди, недовольные грубостью его на свидании, если бы он не побоялся отдать себя любви, им овладевшей, повесть выиграла бы в идеально-поэтическом смысле. За энтузиазмом сцены первого свидания последовало бы несколько других высоко поэтических минут, тихая прелесть первой половины повести возвысилась бы до патетической очаровательности во второй половине, и вместо первого акта из «Ромео и Джульетты» с окончанием во вкусе Печорина мы имели бы нечто действительно похожее на Ромео и Джульетту или по крайней мере на один из романов Жоржа Занда. Кто ищет в повести поэтически-цельного впечатления, действительно должен осудить автора, который, заманив его возвышенно сладкими ожиданиями, вдруг показал ему какую-то пошло-нелепую суетность мелочно-робкого эгоизма в человеке, начавшем вроде Макса Пикколомини и кончившем вроде какого-нибудь Захара Сидорыча, играющего в копеечный преферанс.

Но точно ли ошибся автор в своем герое? Если ошибся, то не в первый раз делает он эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к подобному положению, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфузившись перед нами. В «Фаусте» герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней — это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его; речь несколько минут шла уже так, что ему следовало непременно сказать это, но он, видите ли, не догадался и не посмел сказать ей этого; а когда женщина, которая должна принимать объяснение, вынуждена, наконец, сама сделать объяснение, он, видите ли, «замер», но почувствовал, что «блаженство волною пробегает по его сердцу», только, впрочем, «по временам», а собственно говоря, он «совершенно потерял голову» — жаль только, что не упал в обморок, да и то было бы, если бы не попалось кстати дерево, к которому можно было прислониться. Едва успел оправиться человек, подходит к нему женщина, которую он любит, которая высказала ему свою любовь, и спрашивает, что он теперь намерен делать? Он... он «смутился». Неудивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как «поведением», нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в «Фаусте»; почти то же и в «Рудине». Рудин вначале держит себя несколько приличнее для мужчины, нежели прежние герои: он так решителен, что сам говорит Наталье о своей любви (хоть говорит не по доброй воле, а потому, что вынужден к этому разговору); он сам просит у ней свидания. Но когда Наталья на этом свидании говорит ему, что выйдет за него, с согласия и без согласия матери все равно, лишь бы он только любил ее, когда произносит слова: «Знайте же, я буду ваша», Рудин только и находит в ответ восклицание: «О Боже!» — восклицание больше конфузное, чем восторженное, — а потом действует, так хорошо, то есть до такой степени труслив и вял, что Наталья принуждена сама пригласить его на свидание для решения, что же им делать. Получивши записку, «он видел, что развязка приближается, и втайне смущался духом». Наталья говорит, что мать объявила ей, что скорее согласится видеть дочь мертвой, чем женой Рудина, и вновь спрашивает Рудина, что он теперь намерен делать. Рудин отвечает по-прежнему: «Боже мой, Боже мой», и прибавляет еще наивнее: «так скоро! Что я намерен делать? У меня голова кругом идет, я ничего сообразить не могу». Но потом соображает, что следует «покориться». Названный трусом, он начинает упрекать Наталью, потом читать ей лекцию о своей честности и на замечание, что не это должна она услышать теперь от него, отвечает, что он не ожидал такой решительности. Дело кончается тем, что оскорбленная девушка отворачивается от него, едва ли не стыдясь своей любви к трусу.

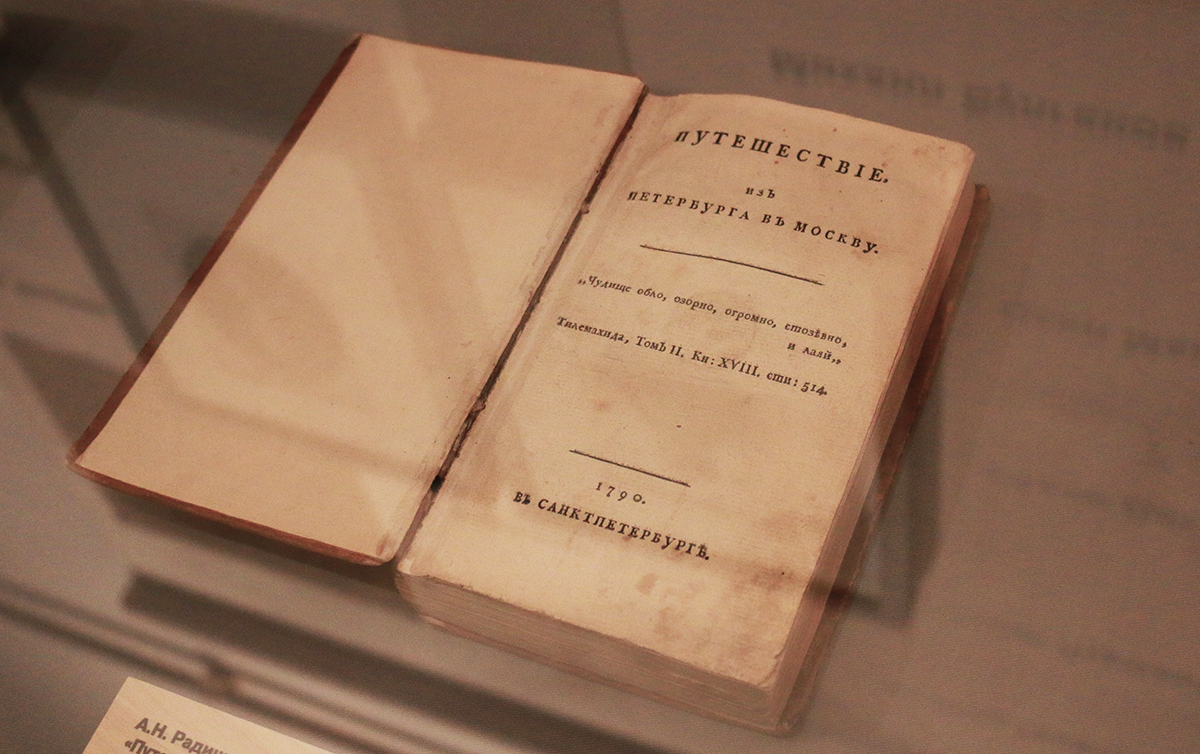

Но, может быть, эта жалкая черта в характере героев — особенность повестей г. Тургенева? Быть может, характер именно его таланта склоняет его к изображению подобных лиц? Вовсе нет; характер таланта, нам кажется, тут ничего не значит. Вспомните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних наших поэтов, если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны поступает точно так же, как лица г. Тургенева. Например, характер г. Некрасова вовсе не таков, как г. Тургенева; какие угодно недостатки можете находить в нем, но никто не скажет, чтобы недоставало в таланте г. Некрасова энергии и твердости. Что же делает герой в его поэме «Саша»? Натолковал он Саше, что, говорит, «не следует слабеть душою», потому что «солнышко правды взойдет над землею» и что надобно действовать для осуществления своих стремлений, а потом, когда Саша принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не поведет, что он «болтал пустое». Припомним, как поступает Бельтов: и он точно так же предпочитает всякому решительному шагу отступление. Подобных примеров набрать можно было бы очень много. Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми другими порядочными людьми, подобно ему выведенными у других поэтов: пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, — большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие о их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: «Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим», — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что «как же можно так скоро», и «притом же они — честные люди», и не только честные, но очень смирные, и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они «никак не ждали и не ожидали» и проч.

Таковы-то наши «лучшие люди» — все они похожи на нашего Ромео. Много ли беды для Аси в том, что г. N никак не знал, что ему с ней делать, и решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость, много ли беды этом для Аси, мы не знаем. Первою мыслью приходит, что беды от этого ей очень мало; напротив, и слава Богу, что дрянное бессилие характера в нашем Ромео оттолкнуло от него девушку еще тогда, когда не было поздно. Ася погрустит несколько недель, несколько месяцев и забудет все и может отдаться новому чувству, предмет которого будет более достоин ее. Так, но в том-то и беда, что едва ли встретится ей человек более достойный; в том и состоит грустный комизм отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео — действительно один из лучших людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас. Только тогда будет довольна Ася своими отношениями к людям, когда, подобно другим, станет ограничиваться прекрасными рассуждениями, пока не представляется случая приняться за исполнение речей, а чуть представится случай, прикусит язычок и сложит руки, как делают все. Только тогда и будут ею довольны; а теперь сначала, конечно, всякий скажет, что эта девушка очень мила, с благородной душой, с удивительной силой характера, вообще девушка, которую нельзя не полюбить, перед которой нельзя не благоговеть; но все это будет говориться лишь до той поры, пока характер Аси выказывается одними словами, пока только предполагается, что она способна на благородный и решительный поступок; а едва сделает она шаг, сколько-нибудь оправдывающий ожидания, внушаемые ее характером, тотчас сотни голосов закричат: «Помилуйте, как это можно, ведь это безумие! Назначать rendez-vous молодому человеку! Ведь она губит себя, губит совершенно бесполезно! Ведь из этого ничего не может выйти, решительно ничего, кроме того, что она потеряет свою репутацию. Можно ли так безумно рисковать собою?» — «Рисковать собою? Это бы еще ничего, — прибавляют другие. — Пусть она делала бы с собою что хочет, но к чему подвергать неприятностям других? В какое положение поставила она этого бедного молодого человека? Разве он думал, что она захочет повести его так далеко? Что теперь ему делать при ее безрассудстве? Если он пойдет за ней, он погубит себя; если он откажется, его назовут трусом и сам он будет презирать себя. Я не знаю, благородно ли ставить в подобные неприятные положения людей, не подавших, кажется, никакого особенного повода к таким несообразным поступкам. Нет, это не совсем благородно. А бедный брат? Какова его роль? Какую горькую пилюлю поднесла ему сестра? Целую жизнь ему не переварить этой пилюли. Нечего сказать, одолжила милая сестрица! Я не спорю, все это очень хорошо на словах, — благородные стремления, и самопожертвование, и Бог знает какие прекрасные вещи, но я скажу одно: я бы не желал быть братом Аси. Скажу более: если б я был на месте ее брата, я запер бы ее на полгода в ее комнате. Для ее собственной пользы надо запереть ее. Она, видите ли, изволит увлекаться высокими чувствами; но каково расхлебывать другим то, что она изволила наварить? Нет, я не назову ее поступок, не назову ее характер благородным, потому что я не называю благородными тех, которые легкомысленно и дерзко вредят другим». Так пояснится общий крик рассуждениями рассудительных людей. Нам отчасти совестно признаться: но все-таки приходится признаться, что эти рассуждения кажутся нам основательными. В самом деле, Ася вредит не только себе, но и всем, имевшим несчастие по родству или по случаю быть близкими к ней; а тех, которые для собственного удовольствия вредят всем близким своим, мы не можем не осуждать.

Осуждая Асю, мы оправдываем нашего Ромео. В самом деле, чем он виноват? Разве он подал ей повод действовать безрассудно? Разве он подстрекал ее к поступку, которого нельзя одобрить? Разве он не имел права сказать ей, что напрасно она запутала его в неприятные отношения? Вы возмущаетесь тем, что его слова суровы, называете их грубыми. Но правда всегда бывает сурова, и кто осудит меня, если вырвется у меня даже грубое слово, когда меня, ни в чем не виноватого, запутают в неприятное дело, да еще пристают ко мне, чтоб я радовался беде, в которую меня втянули?

Я знаю, отчего вы так несправедливо восхитились было неблагородным поступком Аси и осудили было нашего Ромео. Я знаю это потому, что сам на минуту поддался неосновательному впечатлению, сохранившемуся в вас. Вы начитались о том, как поступали и поступают люди в других странах. Но сообразите, что ведь то другие страны. Мало ли что делается на свете в других местах, но ведь не всегда и не везде возможно то, что очень удобно при известной обстановке. В Англии, например, в разговорном языке не существует слова «ты»: фабрикант своему работнику, землевладелец нанятому им землекопу, господин своему лакею говорят непременно «вы» и, где случится, вставляют в разговоре с ними sir, то есть все равно, что французское monsieur, а по-русски и слова такого нет, а выходит учтивость в том роде, как если бы барин своему мужику говорил: «Вы, Сидор Карпыч, сделайте одолжение зайдите ко мне на чашку чая, а потом поправьте дорожки у меня в саду». Осудите ли вы меня, если я говорю с Сидором без таких субтильностей? Ведь я был бы смешон, если бы принял язык англичанина. Вообще, как скоро вы начинаете осуждать то, что не нравится вам, вы становитесь идеологом, то есть самым забавным и, сказать вам на ушко, самым опасным человеком на свете, теряете из-под ваших ног твердую опору практичной действительности. Опасайтесь этого, старайтесь сделаться человеком практическим в своих мнениях и на первый раз постарайтесь примириться хоть с нашим Ромео, кстати уж зашла о нем речь. Я вам готов рассказать путь, которым я дошел до этого результата не только относительно сцены с Асей, но и относительно всего в мире, то есть стал доволен всем, что ни вижу около себя, ни на что не сержусь, ничем не огорчаюсь (кроме неудач в делах, лично для меня выгодных), ничего и никого в мире не осуждаю (кроме людей, нарушающих мои личные выгоды), ничего не желаю (кроме собственной пользы), словом сказать, я расскажу вам, как я сделался из желчного меланхолика человеком до того практическим и благонамеренным, что даже не удивлюсь, если получу награду за свою благонамеренность.

Я начал с того замечания, что не следует порицать людей ни за что и ни в чем, потому что, сколько я видел, в самом умном человеке есть своя доля ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем образе мыслей не мог далеко уйти от общества, в котором он воспитался и живет, и в самом энергическом человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся много от рутины и, как говорится, плыл по течению реки, куда несет вода. В среднем кругу принято красить яйца к пасхе, на масленице есть блины, — и все так делают, хотя иной крашеных яиц вовсе не ест, а на тяжесть блинов почти каждый жалуется. Так не в одних пустяках, и во всем так. Принято, например, что мальчиков следует держать свободнее, нежели девочек, и каждый отец, каждая мать, как бы ни были убеждены в неразумности такого различия, воспитывают детей по этому правилу. Принято, что богатство — вещь хорошая, и каждый бывает доволен, если вместо десяти тысяч рублей в год начнет получать благодаря счастливому обороту дел двадцать тысяч, хотя, здраво рассуждая, каждый умный человек знает, что те вещи, которые, будучи недоступны при первом доходе, становятся доступны при втором, не могут приносить никакого существенного удовольствия. Например, если с десятью тысячами дохода можно сделать бал в 500 рублей, то с двадцатью можно сделать бал в 1000 рублей: последний будет несколько лучше первого, но все-таки особенного великолепия в нем не будет, его назовут не более как довольно порядочным балом, а порядочным балом будет и первый. Таким образом, даже чувство тщеславия при 20 тысячах дохода удовлетворяется очень немногим более того, как при 10 тысячах; что же касается до удовольствий, которые можно назвать положительными, в них разница совсем незаметна. Лично для себя человек с 10 тысячами дохода имеет точно такой же стол, точно такое же вино и кресло того же ряда в опере, как и человек с двадцатью тысячами. Первый называется человеком довольно богатым, и второй точно так же не считается чрезвычайным богачом — существенной разницы в их положении нет; и, однако же, каждый по рутине, принятой в обществе, будет радоваться при увеличении своих доходов с 10 на 20 тысяч, хотя фактически не будет замечать почти никакого увеличения в своих удовольствиях. Люди — вообще страшные рутинеры: стоит только всмотреться поглубже в их мысли, чтоб открыть это. Иной господин чрезвычайно озадачит вас на первый раз независимостью своего образа мыслей от общества, к которому принадлежит, покажется вам, например, космополитом, человеком без сословных предубеждений и т. п. и сам, подобно своим знакомым, воображает себя таким от чистой души. Но наблюдайте точнее за космополитом, и он окажется французом или русским с всеми особенностями понятий и привычек, принадлежащими той нации, к которой причисляется по своему паспорту, окажется помещиком или чиновником, купцом или профессором со всеми оттенками образа мыслей, принадлежащими его сословию. Я уверен, что многочисленность людей, имеющих привычку друг на друга сердиться, друг друга обвинять, зависит единственно от того, что слишком немногие занимаются наблюдениями подобного рода; а попробуйте только начать всматриваться в людей с целью проверки, действительно ли отличается чем-нибудь важным от других людей одного с ним положения тот или другой человек, кажущийся на первый раз непохожим на других, попробуйте только заняться такими наблюдениями, и этот анализ так завлечет вас, так заинтересует ваш ум, будет постоянно доставлять такие успокоительные впечатления вашему духу, что вы не отстанете от него уже никогда и очень скоро придете к выводу: «каждый человек — как все люди, в каждом — точно то же, что и в других». И чем дальше, тем тверже вы станете убеждаться в этой аксиоме. Различия только потому кажутся важны, что лежат на поверхности и бросаются в глаза, а под видимым, кажущимся различием скрывается совершенное тождество. Да и с какой стати в самом деле человек был бы противоречием всем законам природы? Ведь в природе кедр и иссоп питаются и цветут, слон и мышь движутся и едят, радуются и сердятся по одним и тем же законам; под внешним различием форм лежит внутреннее тождество организма обезьяны и кита, орла и курицы; стоит только вникнуть в дело еще внимательнее, и увидим, что не только различные существа одного класса, но и различные классы существ устроены и живут по одним и тем же началам, что организмы млекопитающего, птицы и рыбы одинаковы, что и червяк дышит подобно млекопитающему, хотя нет у него ни ноздрей, ни дыхательного горла, ни легких. Не только аналогия с другими существами нарушалась бы непризнанием одинаковости основных правил и пружин в нравственной жизни каждого человека, — нарушалась бы и аналогия с его физической жизнью. Из двух здоровых людей одинаковых лет в одинаковом расположении духа у одного пульс бьется, конечно, несколько сильнее и чаще, нежели у другого, но велико ли это различие? Оно так ничтожно, что наука даже не обращает на него внимания. Другое дело, когда вы сравните людей разных лет или в разных обстоятельствах: у дитяти пульс бьется вдвое скорее, нежели у старика, у больного гораздо чаще или реже, нежели у здорового, у того, кто выпил стакан шампанского, чаще, нежели у того, кто выпил стакан воды. Но и тут понятно всякому, что разница — не в устройстве организма, а в обстоятельствах, при которых наблюдается организм. И у старика, когда он был ребенком, пульс бился так же часто, как у ребенка, с которым вы его сравниваете; и у здорового ослабел бы пульс, как у больного, если бы он занемог той же болезнью; и у Петра, если б он выпил стакан шампанского, точно так же усилилось бы биение пульса, как у Ивана.

Вы почти достигли границ человеческой мудрости, когда утвердились в этой простой истине, что каждый человек — такой же человек, как и все другие. Не говорю уже об отрадных следствиях этого убеждения для вашего житейского счастья; вы перестанете сердиться и огорчаться, перестанете негодовать и обвинять, будете кротко смотреть на то, за что прежде готовы были браниться и драться; в самом деле, каким образом стали бы вы сердиться или жаловаться на человека за такой поступок, какой каждым был бы сделан на его месте? В вашу душу поселяется ничем невозмутимая кроткая тишина, сладостнее которой может быть только браминское созерцание кончика носа, с тихим неумолчным повторением слов «ом-мани-пад-ме-хум». Я не говорю уже об этой неоцененной душевно-практической выгоде, не говорю даже и о том, сколько денежных выгод доставит вам мудрая снисходительность к людям: вы совершенно радушно будете встречать негодяя, которого прогнали бы от себя прежде; этот негодяй, быть может, человек с весом в обществе, и хорошими отношениями с ним поправятся ваши собственные дела. Не говорю и о том, что вы сами тогда менее будете стесняться ложными сомнениями совестливости в пользовании теми выгодами, какие будут подвертываться вам под руку, к чему будет вам стесняться излишней щекотливостью, если вы убеждены, что каждый поступил бы на вашем месте точно так же, как и вы? Всех этих выгод я не выставляю на вид, имея целью указать только чисто научную, теоретическую важность убеждения в одинаковости человеческой натуры во всех людях. Если все люди существенно одинаковы, то откуда же возникает разница в их поступках? Стремясь к достижению главной истины, мы уже нашли мимоходом и тот вывод из нее, который служит ответом на этот вопрос. Для нас теперь ясно, что все зависит от общественных привычек и от обстоятельств, то есть в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли в свою очередь также из обстоятельств. Вы вините человека, — всмотритесь прежде, он ли в этом виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его. Рассуждая о других, мы слишком склонны всякую беду считать виною, — в этом истинная беда для практической жизни, потому что вина и беда — вещи совершенно различные и требуют обращения с собою одна вовсе не такого, как другая. Вина вызывает порицание или даже наказание против лица. Беда требует помощи лицу через устранение обстоятельств более сильных, нежели его воля. Я знал одного портного, который раскаленным утюгом тыкал в зубы своим ученикам. Его, пожалуй, можно назвать виноватым, можно и наказать его; но зато не каждый портной тычет горячим утюгом в зубы, примеры такого неистовства очень редки. Но почти каждому мастеровому случается, выпивши в праздник, подраться — это уже не вина, а просто беда. Тут нужно не наказание отдельного лица, а изменение в условиях быта для целого сословия. Тем грустнее вредное смешивание вины и беды, что различать эти две вещи очень легко; один признак различия мы уже видели: вина — это редкость, это исключение из правил; беда — это эпидемия. Умышленный поджог — это вина; зато из миллионов людей находится один, который решается на это дело. Есть другой признак, нужный для дополнения к первому. Беда обрушивается на том самом человеке, который исполняет условие, ведущее к беде; вина обрушивается на других, принося виноватому пользу. Этот последний признак чрезвычайно точен. Разбойник зарезал человека, чтобы ограбить его, и находит в том пользу себе, — это вина. Неосторожный охотник нечаянно ранил человека и сам первый мучится несчастием, которое сделал, — это уж не вина, а просто беда.

Признак верен, но если принять его с некоторой проницательностью, с внимательным разбором фактов, то окажется, что вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда. Сейчас мы упомянули о разбойнике. Сладко ли ему жить? Если бы не особенные, очень тяжелые для него обстоятельства, взялся ли бы он за свое ремесло? Где вы найдете человека, которому приятнее было бы и в мороз и в непогоду прятаться в берлогах и шататься по пустыням, часто терпеть голод и постоянно дрожать за свою спину, ожидающую плети, — которому это было бы приятнее, нежели комфортабельно курить сигару в спокойных креслах или играть в ералаш в Английском клубе, как делают порядочные люди?

Нашему Ромео также было бы гораздо приятнее наслаждаться взаимными приятностями счастливой любви, нежели остаться в дураках и жестоко бранить себя за пошлую грубость с Асей. Из того, что жестокая неприятность, которой подвергается Ася, приносит ему самому не пользу или удовольствие, а стыд перед самим собой, то есть самое мучительное из всех нравственных огорчений, мы видим, что он попал не в вину, а в беду. Пошлость, которую он сделал, была бы сделана очень многими другими так называемыми порядочными людьми или лучшими людьми нашего общества; стало быть, это не иное что, как симптом эпидемической болезни, укоренившейся в нашем обществе. Симптом болезни не есть самая болезнь. И если бы дело состояло только в том, что некоторые или, лучше сказать, почти все «лучшие» люди обижают девушку, когда в ней больше благородства или меньше опытности, нежели в них, — это дело, признаемся, мало интересовало бы нас. Бог с ними, с эротическими вопросами, — не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян. Но сцена, сделанная нашим Ромео Асе, как мы заметили, — только симптом болезни, которая точно таким же пошлым образом портит все наши дела, и только нужно нам всмотреться, отчего попал в беду наш Ромео, мы увидим, чего нам всем, похожим на него, ожидать от себя и ожидать для себя и во всех других делах.

Начнем с того, что бедный молодой человек совершенно не понимает того дела, участие в котором принимает. Дело ясно, но он одержим таким тупоумием, которого не в силах образумить очевиднейшие факты. Чему уподобить такое слепое тупоумие, мы решительно не знаем. Девушка, не способная ни к какому притворству, не знающая никакой хитрости, говорит ему: «Сама не знаю, что со мной делается. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка». Кажется, ясно, какое чувство пробудилось в ней. Через две минуты она с волнением, отражающимся даже бледностью на ее лице, спрашивает, нравилась ли ему та дама, о которой, как-то шутя, упомянуто было в разговоре много дней тому назад; потом спрашивает, что ему нравится в женщине; когда он замечает, как хорошо сияющее небо, она говорит: «Да, хорошо! Если б мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели!.. Так бы и утонули в этой синеве... но мы не птицы». — «А крылья могут у нас вырасти», — возразил я. — «Как так?» — «Поживете — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». — «А у вас были?» — «Как вам сказать?.. Кажется, до сих пор я еще не летал». На другой день, когда он вошел, Ася покраснела; хотела было убежать из комнаты; была грустна и наконец, припоминая вчерашний разговор, сказала ему: «Помните, вы вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли».

Слова эти были так ясны, что даже недогадливый Ромео, возвращаясь домой, не мог не дойти до мысли: неужели она меня любит? С этой мыслью заснул и, проснувшись на другое утро, спрашивал себя: «Неужели она меня любит?»

В самом деле, трудно было не понять этого, и, однако ж, он не понял. Понимал ли он по крайней мере то, что делалось в его собственном сердце? И тут приметы были не менее ясны. После первых же двух встреч с Асей он чувствует ревность при виде ее нежного обращения с братом и от ревности не хочет верить, что Гагин — действительно брат ей. Ревность в нем так сильна, что он не может видеть Асю, но не мог бы и удержаться от того, чтобы видеть ее, потому он, будто 18-летний юноша, убегает от деревеньки, в которой живет она, несколько дней скитается по окрестным полям. Убедившись наконец, что Ася в самом деле только сестра Гагину, он счастлив, как ребенок, и, возвращаясь от них, чувствует даже, что «слезы закипают у него на глазах от восторга», чувствует вместе с тем, что этот восторг весь сосредоточивается на мысли об Асе, и, наконец, доходит до того, что не может ни о чем думать, кроме нее. Кажется, человек, любивший несколько раз, должен был бы понимать, какое чувство высказывается в нем самом этими признаками. Кажется, человек, хорошо знавший женщин, мог бы понимать, что делается в сердце Аси. Но когда она пишет ему, что любит его, эта записка совершенно изумляет его: он, видите ли, никак этого не предугадывал. Прекрасно; но как бы то ни было, предугадывал он или не предугадывал, что Ася любит его, все равно: теперь ему известно положительно: Ася любит его, он теперь видит это; ну, что же он чувствует к Асе? Решительно сам он не знает, как ему отвечать на этот вопрос. Бедняжка! На тридцатом году ему по молодости лет нужно было бы иметь дядьку, который говорил бы ему, когда следует утереть носик, когда нужно ложиться почивать и сколько чашек чайку надобно ему кушать. При виде такой нелепой неспособности понимать вещи вам может казаться, что перед вами или дитя, или идиот. Ни то, ни другое. Наш Ромео человек очень умный, имеющий, как мы заметили, под тридцать лет, очень много испытавший в жизни, богатый запасом наблюдений над самим собой и другими. Откуда же его невероятная недогадливость? В ней виноваты два обстоятельства, из которых, впрочем, одно проистекает из другого, так что все сводится к одному. Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе: он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем. Он похож на человека, который всю жизнь играл в ералаш по половине копейки серебром; посадите этого искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны, а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится, что пропадет вся его опытность, спутается все его искусство; он будет делать самые нелепые ходы, быть может, не сумеет и карт держать в руках. Он похож на моряка, который всю жизнь делал рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко умел проводить свой маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями в полупресной воде; что, если вдруг этот опытный пловец по стакану воды увидит себя в океане?

Боже мой! За что мы так сурово анализируем нашего героя? Чем он хуже других? Чем он хуже нас всех? Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках; эти люди имеют пять с половиной или шесть, а иные и больше футов роста; они отращивают или бреют волосы на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что мы видим перед собой мужчин. Это — совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация — не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или по крайней мере не становится мужчиной благородного характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, порождаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что останется наблюдать мне? В чем останется участвовать мне? Останется хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах. Если я стану наблюдать людей в том виде, как они представляются мне при отдалении от них участия в гражданской деятельности, какое понятие о людях и жизни образуется во мне? Когда-то любили у нас Гофмана и была когда-то переведена его повесть о том, как по странному случаю глаза господина Перигринуса Тисса получили силу микроскопа, и о том, каковы были для его понятий о людях результаты этого качества его глаз. Красота, благородство, добродетель, любовь, дружба, все прекрасное и великое исчезло для него из мира. На кого ни взглянет он, каждый мужчина представляется ему подлым трусом или коварным интриганом, каждая женщина — кокеткою, все люди — лжецами и эгоистами, мелочными и низкими до последней степени. Эта страшная повесть могла создаваться только в голове человека, насмотревшегося на то, что называется в Германии Kleinstadterei11 насмотревшегося на жизнь людей, лишенных всякого участия в общественных делах, ограниченных тесно размеренным кружком своих частных интересов, потерявших всякую мысль о чем-нибудь высшем копеечного преферанса (которого, впрочем, еще не было известно во времена Гофмана). Припомните, чем становится разговор в каком бы то ни было обществе, как скоро речь перестает идти об общественных делах? Как бы ни были умны и благородны собеседники, если они не говорят о делах общественного интереса, они начинают сплетничать или пустословить, злоязычная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае бессмысленная пошлость — вот характер, неизбежно принимаемый беседой, удаляющейся от общественных интересов. По характеру беседы можно судить о беседующих. Если даже высшие по развитию своих понятий люди впадают в пустую и грязную пошлость, когда их мысль уклоняется от общественных интересов, то легко сообразить, каково должно быть общество, живущее в совершенном отчуждении от этих интересов. Представьте же себе человека, который воспитался жизнью в таком обществе: каковы будут выводы из его опытов? Каковы результаты его наблюдений над людьми? Все пошлое и мелочное он понимает превосходно, но, кроме этого, не понимает ничего, потому что ничего не видел и не испытал. Он мог Бог знает каких прекрасных вещей начитаться в книгах, он может находить удовольствие в размышлениях об этих прекрасных вещах, быть может, он даже верит тому, что они существуют или должны существовать и на земле, а не в одних книгах. Но как вы хотите, чтоб он понял и угадал их, когда они вдруг встретятся его неприготовленному взгляду, опытному только в классификации вздора и пошлости? Как вы хотите чтобы я, которому под именем шампанского подавали вино, никогда и не видавшее виноградников Шампани, но, впрочем, очень хорошее шипучее вино, как вы хотите, чтоб я, когда мне вдруг подадут действительно шампанское вино, мог сказать наверное: да, это действительно уже не подделка? Если я скажу это, я буду фат. Мой вкус чувствует только, что это вино хорошо, но мало ли я пил хорошего поддельного вина? Почему я знаю, что и на этот раз мне поднесли не поддельное вино? Нет, нет, в подделках я знаток, умею отличить хорошую от дурной; но неподдельного вина оценить я не могу.

Счастливы мы были бы, благородны мы были бы, если бы только неприготовленность взгляда, неопытность мысли мешала нам угадывать и ценить высокое и великое, когда оно попадется нам в жизни. Но нет, и наша воля участвует в этом грубом непонимании. Не одни понятия сузились во мне от пошлой ограниченности, в суете которой я живу, этот характер перешел и в мою волю: какова широта взгляда, такова широта и решений; и, кроме того, невозможно не привыкнуть, наконец, поступать так, как поступают все. Заразительность смеха, заразительность зевоты не исключительные случаи в общественной физиологии, — та же заразительность принадлежит всем явлениям, обнаруживающимся в массах. Есть чья-то басня о том, как какой-то здоровый человек попал в царство хромых и кривых. Басня говорит, будто бы все на него нападали, зачем у него оба глаза и обе ноги целы;12 басня солгала, потому что не договорила всего: на пришельца напали только сначала, а когда он обжился на новом месте, он сам прищурил один глаз и стал прихрамывать; ему казалось уже, что так удобнее или по крайне мере приличнее смотреть и ходить, и скоро он даже забыл, что, собственно говоря, он не хром и не крив. Если вы охотник до грустных эффектов, можете прибавить, что когда, наконец, пришла нашему заезжему надобность пойти твердым шагом и зорко смотреть обоими глазами, уже не мог этого он сделать: оказалось, что закрытый глаз уже не открывался, искривленная нога уже не распрямлялась; от долгого принуждения нервы и мускулы бедных искаженных суставов утратили силу действовать правильным образом.

Прикасающийся к смоле зачернится — в наказание себе, если прикасался добровольно, на беду себе, если не добровольно. Нельзя не пропитаться пьяным запахом тому, кто живет в кабаке, хотя бы сам он не выпивал ни одной рюмки; нельзя не проникнуться мелочностью воли тому, кто живет в обществе, не имеющем никаких стремлений, кроме мелких житейских расчетов. Невольно вкрадывается в сердце робость от мысли, что вот, может быть, придется мне принять высокое решение, смело сделать отважный шаг не по пробитой тропинке ежедневного моциона. Потому-то стараешься уверять себя, что нет, не пришла еще надобность ни в чем таком необыкновенном, до последней роковой минуты, нарочно убеждаешь себя, что все кажущееся выходящим из привычной мелочности не более как обольщение. Ребенок, который боится буки, зажмуривает глаза и кричит как можно громче, что буки нет, что бука вздор, — этим, видите ли, он ободряет себя. Мы так умны, что стараемся уверить себя, будто все, чего трусим мы, трусим единственно от того, что нет в нас силы ни на что высокое, — стараемся уверить себя, что все это вздор, что нас только пугают этим, как ребенка букой, а в сущности ничего такого нет и не будет.

А если будет? Ну, тогда выйдет с нами то же, что в повести г. Тургенева с нашим Ромео. Он тоже ничего не предвидел и не хотел предвидеть; он также зажмуривал себе глаза и пятился, а прошло время — пришлось ему кусать локти, да уж не достанет.

И как непродолжительно было время, в которое решалась и его судьба, и судьба Аси, — всего только несколько минут, а от них зависела целая жизнь, и, пропустив их, уже ничем нельзя было исправить ошибку. Едва он вошел в комнату, едва успел произнести несколько необдуманных, почти бессознательных безрассудных слов, и уже все было решено: разрыв навеки, и нет возврата. Мы нимало не жалеем об Асе, тяжело было ей слышать суровые слова отказа, но, вероятно, к лучшему для нее было, что довел ее до разрыва безрассудный человек. Если б она осталась связана с ним, для него, конечно, было бы то великим счастьем; но мы не думаем, чтоб ей было хорошо жить в близких отношениях к такому господину. Кто сочувствует Асе, тот должен радоваться тяжелой, возмутительной сцене. Сочувствующий Асе совершенно прав: он избрал предметом своих симпатий существо зависимое, существо оскорбляемое. Но хотя и со стыдом, должны мы признаться, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена была наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все сильней и сильней развивается в нас мысль, что это мнение о нем — пустая мечта, мы чувствуем, что не долго уже остается нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить, но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись с этой мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой воспитаны; потому мы все еще желаем добра нашему герою и его собратам. Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, которой определится навек их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно, — только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные и благоразумные граждане, а сами они теперь не пригодны к роли, которая дается им; мы не хотим еще обратить на них слова пророка: «Будут видеть они и не увидят, будут слышать и не услышат, потому что загрубел смысл в этих людях, и оглохли их уши, и закрыли они свои глаза, чтоб не видеть», — нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними, хотим думать, что они способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти их, и потому мы хотим дать им указание, как им избавиться от бед, неизбежных для людей, не умеющих вовремя сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые представляет мимолетный час. Против желания нашего ослабевает в нас с каждым днем надежда на проницательность и энергию людей, которых мы упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать сообразно здравому смыслу, но пусть по крайне мере не говорят они, что не слышали благоразумных советов, что не было им объясняемо их положение.

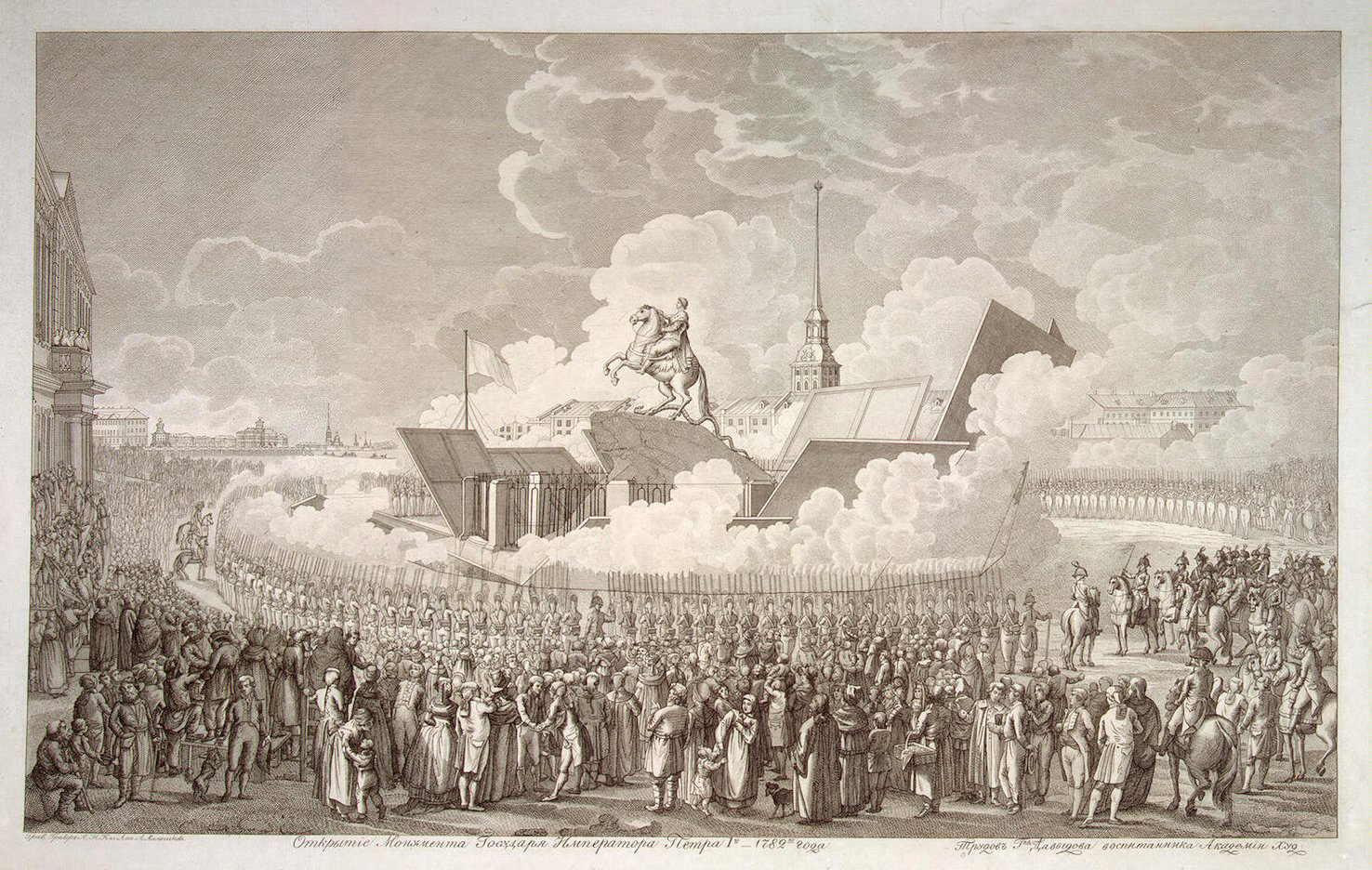

Между вами, господа (обратимся мы с речью к этим достопочтенным людям), есть довольно много людей грамотных; они знают, как изображалось счастье по древней мифологии: оно представлялось как женщина с длинной косой, развеваемой впереди ее ветром, несущим эту женщину; легко поймать ее, ока она подлетает к вам, но пропустите один миг — она пролетит, и напрасно погнались бы вы ловить ее: нельзя схватить ее, оставшись позади. Невозвратен счастливый миг. Не дождаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить благоприятную минуту — вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользоваться, и в этом искусстве почти единственно состоит различие между людьми, жизнь которых устраивается хорошо или дурно. И для вас, хотя, быть может, и не были вы достойны того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо, что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, — вот в чем для вас вопрос о счастии или несчастии навеки.

В чем же способы и правила для того, чтоб не упустить счастья, предлагаемого обстоятельствами? Как в чем? Разве трудно бывает сказать, чего требует благоразумие в каждом данном случае. Положим, например, что у меня есть тяжба, в которой я кругом виноват. Предположим также, что мой противник, совершенно правый, так привык к несправедливостям судьбы, что с трудом уже верит в возможность дождаться решения нашей тяжбы; она тянулась уже несколько десятков лет; много раз спрашивал он в суде, когда будет доклад, и много раз ему отвечали «завтра или послезавтра», и каждый раз проходили месяцы и месяцы, годы и годы, и дело все не решалось. Почему оно так тянулось, я не знаю, знаю только, что председатель суда почему-то благоприятствовал мне (он, кажется, полагал, что я предан ему всей душой). Но вот он получил приказание неотлагательно решить дело. По своей дружбе ко мне он призвал меня и сказал: «Не могу медлить решением вашего процесса; судебным порядком не может он кончиться в вашу пользу, — законы слишком ясны; вы проиграете все; потерей имущества не кончится для вас дело; приговором нашего гражданского суда обнаружатся обстоятельства, за которые вы будете подлежать ответственности по уголовным законам, а вы знаете, как они строги; каково будет решение уголовной палаты, я не знаю, но думаю, что вы отделаетесь от нее слишком легко, если будете приговорены только к лишению прав состояния, — между нами будь сказано, можно ждать вам еще гораздо худшего. Ныне суббота; в понедельник ваша тяжба будет доложена и решена; далее отлагать ее не имею я силы при всем расположении моем к вам. Знаете ли, что я посоветовал бы вам? Воспользуйтесь остающимся у вас днем: предложите мировую вашему противнику; он еще не знает, как безотлагательна необходимость, в которую я поставлен полученным мной предписанием; он слышал, что тяжба решается в понедельник, но он слышал о близком ее решении столько раз, что изверился своим надеждам; теперь о еще согласится на полюбовную сделку, которая будет очень выгодна для вас и в денежном отношении, не говоря уже о том, что ею избавитесь вы от уголовного процесса, приобретете имя человека снисходительного, великодушного, который как будто бы сам почувствовал голос совести и человечности. Постарайтесь кончить тяжбу полюбовной сделкой. Я прошу вас об этом как друг ваш».

Что мне теперь делать, пусть скажет каждый из вас: умно ли будет мне поспешить к моему противнику для заключения мировой? Или умно будет пролежать на своем диване единственный остающийся мне день? Или умно будет накинуться с грубыми ругательствами на благоприятствующего мне судью, дружеское предуведомление которого давало мне возможность с честью и выгодой для себя покончить мою тяжбу?

Из этого примера читатель видит, как легко в данном случае решить, чего требует благоразумие.

«Старайся примириться с своим противником, пока не дошли вы с ним до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи» (Матф., глава V, стих 25 и 26).