Кинотворчество Андрея Звягинцева вызвает у меня всё больший интерес. Каждый его фильм представляет собой не только законченное самостоятельное произведение, но и серьезное размышление над насущными вопросами нашего времени. Важно, что это размышление в его творениях является не монологом, а приглашением к интенсивному диалогу, а точнее настоящим вызовом. «Левиафан» (2014) не стал исключением.

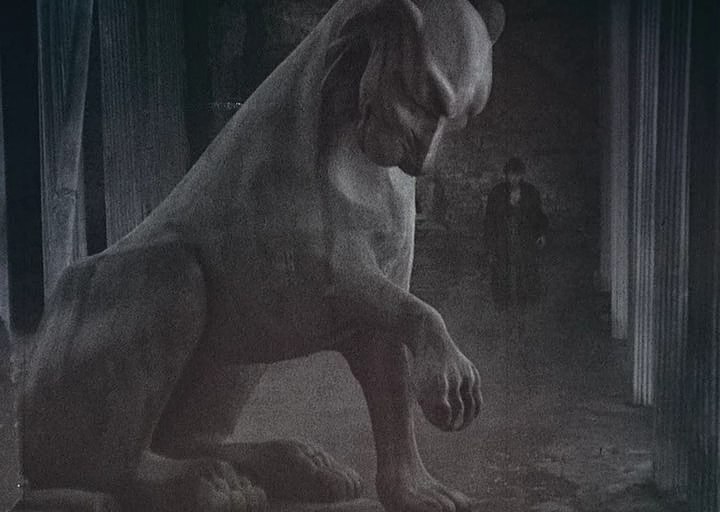

Сюжет построен на этапах постепенной утраты главным героем Николаем важнейших опор, без которых немыслима полноценная человеческая жизнь и человек вообще: родного дома, семьи, жены, друзей и, наконец, свободы. Внешняя причина этих утрат невероятно знакома большинству русских людей: власть имущие беспощадно стирают со своего пути «маленьких» людей, не считаясь ни с юридическими, ни с нравственными законами. Точнее, эти законы им попросту незнакомы. У Звягинцева мэр города предстает почти в зверином обличии. Он давно забыл о том, что такое сострадание, понимание и внимание к человеку и его нелегкой судьбе. Вроде бы всё и правда знакомо. Но картина не столько о судьбе русского человека и о социальных проблемах-катаклизмах, хоть они и занимают весьма серьезное место в «Левиафане», сколько о человеке как таковом. И первым сигналом философской углубленности кинокартины является уже ее название.

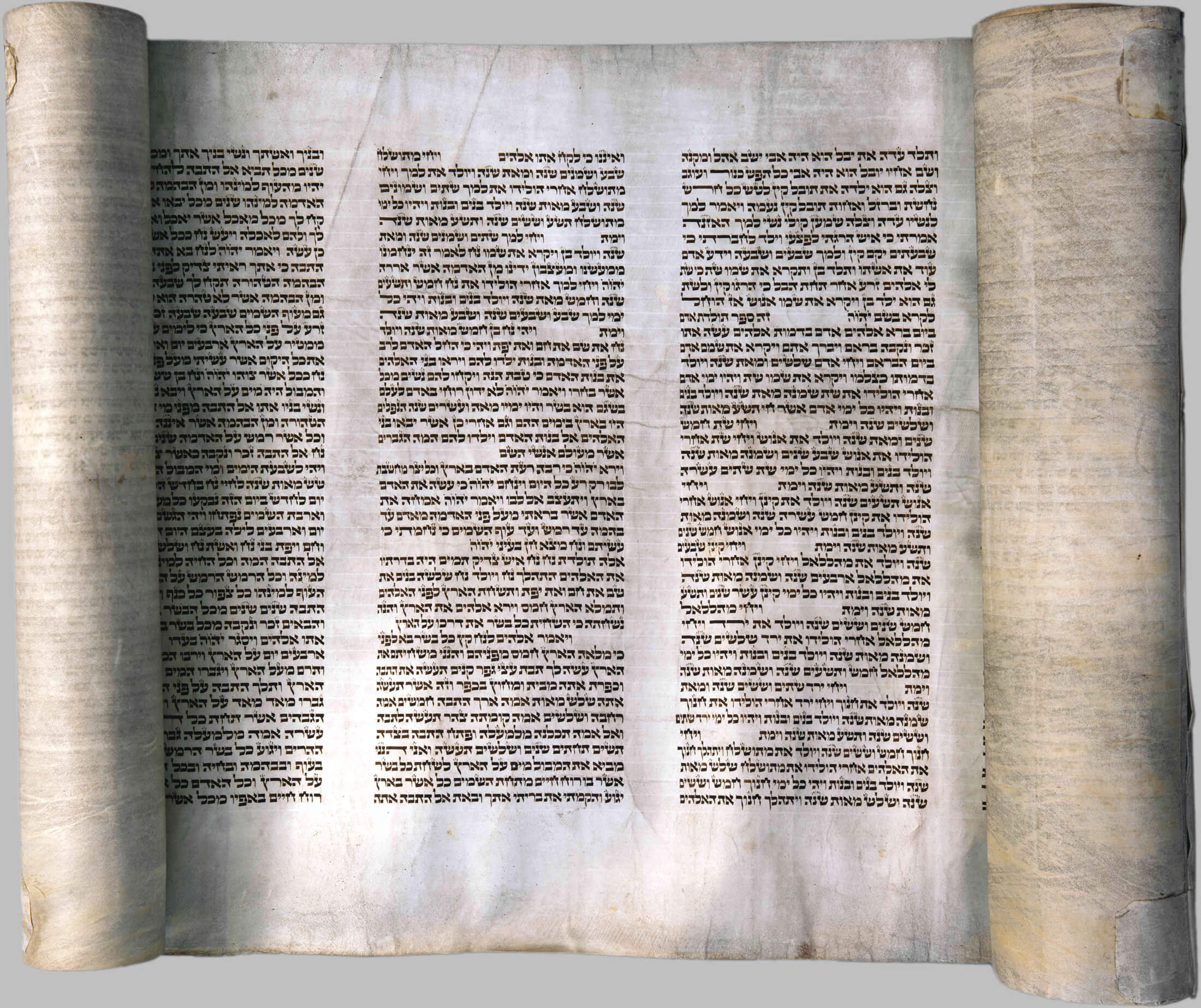

По сути, перед нами современная версия сюжета библейского Иова, если бы он жил в наше время. Библейский сюжет органично «вкрапляется» в бытовой, я бы даже сказал, чернушный. Поводов к подобным ассоциациям в фильме немало. Действие происходит на «краю света»: в никому неизвестном и всеми забытом городишке на берегу моря. Здесь тонут невесть когда построенные корабли и их обломки; от церкви остались только руины, среди которых собираются местные дети у костра, напоминая больше первых людей-язычников; люди же существуют среди беспросветной грязи, пьянства, забвения, страха, во многом напоминая все те же дикие и отдаленные тысячелетиями времена. Сам же легендарный Левиафан появляется трижды: скелетом неизвестного чудовища на берегу, словно позабытым здесь с древних времен; мелькающим в водных просторах своими темными контурами; в речи священника, покупающего хлеб в магазине. Этот священник и воспроизводит фрагмент библейской легенды об Иове.

Николай, как и Иов, теряет в своей жизни абсолютно всё. Строго следуя библейскому тексту, Звягинцев показывает своего героя невинной жертвой: он не совершил греха и даже более того, невероятными усилиями пытается добиться справедливости в сохранении родного дома, который является не только крышей над головой для него и его семьи, но и олицетворяет родовую память. Почему же страдает современный Иов? Имеет ли он право роптать на божественную волю, несправедливо лишившую его благополучия? Наконец, может ли он усомниться в этой воле и бросить ей вызов, как в свое время это сделал герой библейского текста? Вопросов здесь немало.

Государство обречено стать для человека чудовищем-Левиафаном уже потому, что оно возомнило себя властным над его судьбой. Тяжелые волны разбиваются о каменный берег. Вот-вот случится апокалипсис. Он, по сути, уже наступает. Внешне благополучный сюжет о сооружении церкви на месте безжалостно снесенного семейного жилища знаменует также и внутренний апокалипсис каждого из персонажей. Гибнет жена Лилия. Судьба Николая сломана вдребезги. Его сын обречен. В новой церкви читается лживая проповедь. За обликом священника скрыт змеиный лик. Такое кино шокирует и провоцирует одновременно: рушится всё, к чему можно вернуться как к опоре.

Но именно в этом несправедливом лишении кроется испытание, которому Сатана подвергает человека. Верим ли мы в Бога лишь потому, что наша жизнь благополучна? И утратит ли человек свою веру, когда столкнется с несправедливым наказанием, на которое его, безвинного, обрекает судьба? Здесь и кроется испытание дьявола, которое может породить в человеке ненависть к воле Бога. Иов пережил страшные бедствия, но не отрекся от Бога, за что тот вознаградил его вдвое. Современный же человек, по Звягинцеву, обнаруживает бездну между собственной жизнью, преисполненной лишений и несправедливости, и библейским терпением, в своем крайнем изводе приближенном к смирению. Поэтому режиссер, предлагая зрителю вариант легенды об Иове, не скрывает вины и самого человека.

Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкою схватить за язык его? вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь ли иглою челюсть его? будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? <...> Нет на земле подобного ему; он сотворён бесстрашным; на всё высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости.

Иов. 40:20—22; 40:25—26

Если Иов смирился, услышав устрашающий Глас Бога, то герой нашего времени ведет себя иначе. Николай, убитый горем, говорит: «Где твой Бог милосердный? Если бы я свечки ставил и поклоны бил, у меня бы всё по-другому было?». Эта разница между древним и современным сюжетом проливает свет на смысл судьбы главного героя: чуда не происходит, избавления нет, чудовище беспощадно поглощает последние оплоты жизни. Жизнь разверзается бесконечной Пучиной.

В фильме невозможность нового Иова осмысляется как «язва» современности, которой больны все. Социальный конфликт (столкновение мэра и Николая) лишь дополняет, но не определяет эту невозможность. Мэр — «строитель чудотворный» только в буквальном смысле, когда возводит лживую церковь; он же и «горделивый истукан», воля которого возвышается над героем и губит всё, что препятствует ей. Но не менее горделивым оказывается и Николай, хотя и имеющий на то нравственные основания. В его телевизоре мелькают сюжеты, которые пропагандируют заботу государства о духовности. Один из них — история с Pussy Riot. Но образ власти в фильме иной: это толстый мэр, министры, которые во всем угождают ему, священник, который благословляет его на преступные деяния, безликие судьи, монотонно зачитывающие приговоры (это зачитывание неслучайно происходит в фильме дважды: в начале и в конце). Государство, беря на себя функции Бога, обречено изначально. И в этой своей обреченности, вызванной внутренним разложением, близким к самоуничтожению, власть оказывается подобной своим «рабам»-жителям.

«Левиафан» беспощадно предрек близящийся конец мира, в котором повинны все. Эта идея и потребовала от Звягинцева обращения к библейскому мифу, напряженный диалог с которым вывел картину на серьезный художественный уровень. Очевидно, что фильм заслужил полученные награды (победитель Каннского кинофестиваля, Золотой орел, Золотой глобус).