Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

Знание-сила. 1985. № 8. С. 32—34.

Г. Р. Державин (1743—1816)

6 июля 1816 года в Званке, своем имении близ Новгорода, семидесятитрехлетний Гаврила Романович Державин записал эти строки на черной грифельной доске (его обычный черновик).

Восемь строк, за которыми, как утверждали родственники, по всей видимости, должны были следовать другие. Однако через день, 8 июля, «лег он в постелю, в половине второго часа, вздохнул сильнее обыкновенного, и с сим вздохом скончался»... Надпись на могильной плите увековечила «действительного тайного советника и разных орденов кавалера» (о поэте — ни слова)...

Грифельная же доска с черновиком последнего стихотворения была доставлена в Императорскую библиотеку по просьбе директора ее, А. Н. Оленина, и пятьдесят лет спустя академик Я. К. Грот, выдающийся исследователь творчества Державина, свидетельствовал: «Всякий может видеть (доску) на стене, в отделении русских книг; но от начертанных на ней строк почти ничего уже не осталось».

Там же, в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки СССР имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, можно видеть ее и сегодня, под стеклом в рамке из лакированного дерева. При хорошем освещении угадываются отдельные буквы, слова...

Однако «река времен» эти строки пока что не одолела. Скопированные на бумагу сразу же после смерти поэта, они были вскоре напечатаны в «Сыне Отечества», одном из самых известных литературных журналов.

С престарелым Державиным мы хорошо знакомы по пушкинскому рассказу о лицейском экзамене 8 января 1815 года: «Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно; глаза мутны; губы отвислы; портрет его, где представлен он в колпаке и халате, очень похож...», правда, «он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь». В последний же раз Державин взялся за грифельную доску ровно через полтора года после того лицейского посещения, и мы можем легко вообразить, как он опять оживился, преобразился 6 июля 1816 года...

Пройдем же по последним державинским строчкам, наверное, еще не доведенным до полного совершенства, но, без сомнения, гениальным.

Заглавия нет. Но, по словам близких Державину людей, поэт собирался назвать стихи «На тленность».

«Река времен в своем стремленьи...»

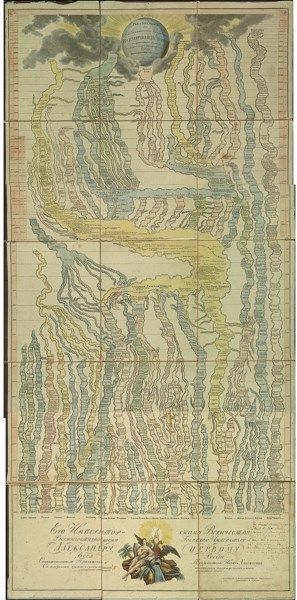

С древних веков постоянно использовался образ «река жизни», «река времени»; в кабинете Державина висела своеобразная картина-таблица «Река времен, или Эмблематическое изображение всемирной истории».

Длинная полоса — «карта» истекших пяти тысяч лет; сверху вниз идут рукава бесконечной реки с названиями: «Египет», «Вавилон», «Греция»; затем почти все они сливаются в «Риме». Из «Рима» берут начало разные «европейские ручьи» — французский, английский, германский... рядом русский. У правого же края «карты» — самая прямая протока: достижения науки, литературы, искусства. Тут стоят имена Гомера и Ньютона, перечисляются крупнейшие открытия. У нижнего обреза карты, там, где 1800 год (а дальше время для издателя еще не протекло), последние имена и события культурного мира. Прививка оспы; Лавуазье; открытие Цереры (астероида); Державин...

Именно глядя на эту картину-таблицу, поэт складывал свои последние строки. И в то же время в них слышится эхо одного из ранних стихов, принесших тридцатисемилетнему поэту громкую славу:

Глагол времен! металла звон!

Твой страшный глас меня смущает;

Зовет меня, зовет твой стон,

Зовет — и к гробу приближает,

«Глагол времен» — это бой часов, который в той же строке отдается эхом: «металла звон».

В последних стихах — иной, более величественный, спокойный образ, «река времен»; она не требует мгновенной рифмы и, не торопясь, движется «в своем стремленьи»...

Через четырнадцать лет после кончины Державина Пушкин, арестованный в Болдине холерой, должен будет выполнить просьбу заезжего соседа, отставного подпоручика Дмитрия Алексеевича Остафьева, — написать что-либо в альбом. Отказать невозможно, тем более, что незадолго перед тем Остафьев получил автограф у дядюшки поэта, Василия Львовича; и Александр Сергеевич поступает так, как часто делал в подобных случаях: заносит в альбом стихотворение не свое, но уж особенно уместное среди холеры, склонной многих унести «в своем стремленьи». Не имея под рукой сочинений Державина, Пушкин писал по памяти и дважды ошибся, причём обе ошибки любопытны. О втором случае речь впереди, первую же строку хозяин Болдина записал: «Река времен в своем теченьи».

Пушкин с его тягой к простоте и точности предпочитает ясное и реалистическое «теченье» более абстрактному, туманному «стремленью». Когда молодой Пушкин произносил на память стихи Жуковского и притом забывал или невольно менял какое-либо слово, Жуковский понимал, что это место неудачно и его нужно переделать. Однако Державин — это Державин. По Пушкину лучше «теченье»; но Державин — поэт XVIII столетия, склонного к высокому, мерному слогу, и тут уместнее «стремленье». Тем более, что благодаря этому слову в первой строке три раза встречается рокочущее сочетание «ре»: река времен... стремленье... Это, конечно, неспроста, что выяснится дальше (хотя сразу скажем, что вряд ли Державин пересчитывал количество «ре» и сознательно конструировал подобные звукосочетания — так шел стих, интуиция подсказывала).

Расставаясь с первой строкой, заметим на прощание, что река соответствовала старинным понятиям о быстроте времени: правда, XVIII век к концу сильно заторопился, но все же не смог переменить того ощущения темпа событий, которое было привычно Державину с молодых тысяча семьсот пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов...

Река времен, а между тем в 1818 году все тот же молодой поэт, которого успел благословить, сходя в гроб, старик Державин, напишет (о другом поэте, Батюшкове):

Он духом там — в дыму столетий!

Пред ним волнуются толпой

Злодейства, мрачной славы дети,

С сынами доблести прямой;

От сна воскресшими веками,

Он бродит, тайно окружен...

Восхищенный стихами Пушкина, Вяземский писал Жуковскому: «В дыму столетий!» Это выражение — город. Я все отдал бы за него движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы «дыма столетий»? О прочих и говорить нечего».

Нам сегодня, в конце XX века, восхищение Вяземского несколько странно: «дым столетий» и другие подобные определения быстро несущегося времени сделались довольно привычными, даже шаблонными. Однако почти всякий шаблон имеет, наверное, весьма благородное происхождение: когда-то был свежим образом, который от частого употребления несколько стерся... В начале же XIX века хорошо различали державинское представление о медленном, величественно текущем времени, которое невозможно сравнить с быстро рассеивающимся дымом (Державин «испугался бы»), и пушкинский взгляд на быстро, бешено, призрачно как дым несу щееся время, взгляд, тяготеющий уж не к XVIII. а скорее, к нашему, XX веку.

Река времен, дым столетий — две «концепции времени»...

«...Уносит все дела людей / И топит в пропасти забвенья / Народы, царства и царей»

Действительный тайный советник, бывший секретарь императрицы, губернатор, министр юстиции и многих российских орденов кавалер, Державин знал толк в царствах и царях. Кроме того, интересовался историей, хотя в его эпоху она была куда меньше и «уютнее», чем теперь.

Если бы спросить старика, чертившего знаки на грифельной доске, велико ли прошедшее, какова пропасть забвения, вечность «за плечами», поэт сказал бы приблизительно так, как записал в ту пору восемнадцатилетний Александр Горчаков, один из мальчиков, взиравших на Державина во время лицейского экзамена: «История — время цивилизованных дел человеческих, обнимающее последние пять тысяч лет». Премудрый Бюффон незадолго до того исчислил, будто накаленному земному шару пришлось остывать восемьдесят тысяч лет...

Слова «миллион лет» еще не произносятся, Египетские иероглифы еще не прочтены (это удастся сделать через шесть лет после кончины Державина). Еще несколько десятилетий на земле никто ничего не будет знать о хеттах — великой многовековой цивилизации, сыгравшей немалую роль в предыстории нашей культуры. Индийская культура Мохенджо-Даро и Хараппы, древнешумерские города, крито-микенский мир и немало других, абсолютно неведомых Державину стран и эпох еще лежит в «пропасти забвенья», точную глубину которой непонятно, как измерить.

Но что цари и царства! Державин, хоть и придворный, хоть и министр, никогда не давал за них большой цены. В 1780-х годах он столь сильно переложил на современные стихи 81-й псалом, что «библейский текст» был строго запрещен цензурой:

Цари! Я мнил, вы боги властны,

Никто над вами не судья,

Но вы, как я подобно, страстны,

И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,

Как с древ увядший лист падет!

И вы подобно так умрете,

Как ваш последний раб умрет!

Теперь, в 1816-ом, он по-новому повторял давно облюбованную мысль.

«...А если что и остается / Чрез звуки лиры и трубы...»

Здесь снова слышны те «раскаты», что уже звучали в первой строке; снова много «р»: чрез, лиры, трубы...

Любопытно, что в том болдинском альбоме, куда были переписаны державинские стихи, Пушкин ошибся второй раз, написав: «чрез звуки лиры иль трубы». Согласно Пушкину выходило, что нечто остается благодаря поэзии (лира) или славе, исторической памяти (труба). Державин же, возможно, хотел сказать, что вообще если что-либо на свете остается, то благодаря только искусству, ведь лира и труба — инструменты музыкальные, подчиняющиеся только поэтам, сказителям, бардам.

Кажется, Пушкин ощутил тут известную неточность, расплывчатость державинского образа и невольно поправил или завел спор с умершим поэтом: в самом деле, что и благодаря чему остается на свете?

«...То вечности жерлом пожрется / И общей не уйдет судьбы»

Страшный звуковой взрыв, подготовленный прежними «р» и «ре», в первой и шестой строках... Жерлом пожрется — жер — жре: один корень — жрать, пожирать, жрец, жертва, жерло. Державин был великим мастером подобного стихового рыка; в стихотворении «Снегирь» (о смерти Суворова) есть строка: «Северны громы в гробе лежат» (впрочем, как тут не вспомнить, что в знаменитых, особенно по опере Чайковского, стихах «Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках...» Державин нарочно не ввел ни одного «р»).

Осталось только сказать, что в последней строке последнего стихотворения — «И общей не уйдет судьбы» — «р» совсем исчезает, зато какие завывающие гласные: о-е-у-е! Эхо, печальный гул, доносящийся из пропасти, из жерла Дантова ада; вспомним у Пушкина похожую звукопись: «Буря мглою небо кроет» (у-я-о-ю-ео-о-е).

Если уж разговор зашел о звуках, нужно коснуться неясного до конца вопроса: как произносить последние слова пятой и седьмой строк, с е или ё: остается — пожрётся или остается — пожрется. По мнению некоторых филологов, ё в ту пору было менее употребительно.

Но полной уверенности нет — не слышим... Стихи обрываются.

Смысл их страшен и прост: та сила, что уносит в пропасть народы, царства и царей, не может на первых порах (века, тысячелетия) одолеть то, что создано лирой и трубой, и всетаки в конце концов жерло вечности поглотит и самое высшее создание человеческого духа. Пропасть забвения, жерло вечности... А меж тем за двадцать один год до того, в 1795 году, Гаврила Романович был настроен как будто иначе:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный

И времени полет его не сокрушит...

Державин последних стихов спорит с Державиным «Памятника»!

Читатель же этой статьи, возможно, ожидает полного нашего согласия не с семидесятитрех-, а пятидесятидвухлетним поэтом: все будут довольны и успокоятся, воскликнув по обычаю: «Рукописи не горят!» (Этот счастливый булгаковский образ теперь столь часто повторяется, что порою хочется поджечь иную рукопись: а вдруг и в самом деле не сгорит!)

Попробуем, однако, взглянуть на вещи без излишней предвзятости и спокойно разобрать два тезиса: «Времени полет не сокрушит...» и «Жерлом пожрется...» Державин жил в ту эпоху, когда делалось немало открытий, наводивших на мысль о «бренности и тленности». «Слово о полку Игореве» — чудесный аноним, всего на два десятилетия вынырнувший из «пропасти», чтобы затем, в смуте и пламени 1812 года, исчезнуть; впрочем, исчезнуть, оставшись; но неведомый автор в первых же строках представляет своего абсолютно неведомого предшественника, учителя: «Боянъ же, братие...»

Еще и еще великие творения — и рядом пустоты. Библия — но уж давно понято, что самые древние списки священной книги на много веков моложе первоначального текста, и сколько же пропало, отсеялось по дороге!.. Даже то, что остается потомкам, вдруг кажется случайным, эфемерным...

Мудрый Марк Аврелий явился новому времени всего в двух рукописных списках, причем один из них вскоре исчезает. Современник Александра Македонского Менандр, чье имя гремит в веках, чьи герои в древности были фигурами нарицательными, как в наше время Тартюф, Хлестаков... Менандр — драматург, корифей, основоположник так называемой новоаттической комедии, мастер... Сотня с лишним его пьес, десятки раз изданных и переизданных, занимала бы сегодня немалое место в любой библиотеке. Но только в 1905 году находят папирус с текстом (более или менее полным) пяти комедий. И уже в наше время обнаружена еще пьеса в Оксиринхе, самой знаменитой на свете помойке, куда сбрасывали ненужные вещи в птолемеевском Египте... Наконец, Тит Ливий, король древнеримских историков. Только 35 книг из 142, только 25 процентов его «Истории Рима от основания города» досталось нашему времени. Правда, слух был, что в библиотеке Ивана Грозного, унаследованной от византийских императоров, были все тома, но где та библиотека, где те книжки и свитки, которые, согласно авторитет:ному мнению академика М. Н. Тихомирова, возможно, разошлись из дворцового собрания в глухие монастыри? И что действительно видел «под Кремлем» некий подмастерье XVIII века, заоравший «Слово и дело!» и жестоко битый, так как книги, которые он якобы обнаружил, после не нашлись? Случайность.

Марк Блок, прекрасный французский историк, убитый фашистами, имел основание сомневаться в том, что мы в самом деле получаем от прошлого «главные вещи»; кто же поручится, что мы не судим, например, о литературе целой эпохи по сочинениям второстепенным, а о материальной культуре — по остаткам более или менее случайным?

Державин, можно сказать, пессимист: «А если что и остается...» Мы же, оптимисты, можем, кажется, сделать только одно почтительное возражение Гавриле Романовичу: река времени течет непросто, главный поток, конечно, из прошлого в будущее, но как ни сильно это течение, существует и некое «противотечение» — назад, к тому Вчера, что неотделимо от Сегодня и Завтра. Все это хорошо знал автор следующего после Державина «Памятника»:

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит...

Пока на свете хоть один поэт, он по природе своей оживляет прошедшее,и как же ему не воскресить Пушкина, Державина!

Бессмертие, как бесконечность, имеет два направления.

Однако опять вернемся к нашему восьмистишию. Ведь сочинение не окончено, и мы даже можем предположить — что Державин собирался еще написать... Если река времен уносит народы, царства и царей, если даже звуки лиры и трубы пожрет вечность, то нужно создать маленький, уютный очаг в «пустынях времени», собрав вокруг него семью, друзей, радуясь немногому:

Возможно ли сравнять что с вольностью златой,

С уединением и тишиной на Званке?

Довольство, здравие, согласие с женой,

Покой мне нужен — дней в останке...

Все суета сует! я воздыхая мню,

Но, бросив взор на блеск светила полудневна,

О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?

В этих стихах, сочиненных за несколько лет до кончины, Державин восхищается пением птиц, рожком пастуха, домашними разговорами, утренним кофе, игрой в лапту, охотой... Но напоследок в том же сочинении («Евгению. Жизнь званская») вдруг возникают мотивы смерти и вечности: жизнь — миг, человек — прах, и, может быть, лишь Клия (Клио), муза истории, сохранит память о поэте, впрочем, скорее всего, лишь как эхо, дух в тех краях, где он жил:

Так в мраке вечности она своей трубой

Удобна лишь явить то место, где отзывы

От лиры моея шумящею рекой

Неслись чрез холмы, долы, нивы.

«Труба» в этом четверостишии, конечно, предшественница «лиры и трубы» последних стихов.

6 июля 1816 Державин, скорее всего, хотел по-новому высказать уже сказанное о смерти как источнике особой тихой житейской радости. Хотел, но не успел или не захотел успеть...

Есть мастера, удивительно умеющие не оканчивать свои сочинения. Таков был, например. Пушкин, у которого много чудесных стихотворных и прозаических отрывков, то ли завершенных, то ли лукаво брошенных и сохраняющих прелесть полуотделанного камня, неоконченной статуи. Есть даже специальный термин — стиль non finita, когда мастер как бы выступает в соавторстве с несовершенным, когда отсутствие — гармоническое дополнение присутствия.

Однако бывают иные случаи. Иногда автор не оканчивает произведения оттого, что не успевает. И тогда его соавтор — смерть. Я видел картину одного художника, где были изображены борцы; художник умер, не успев только дорисовать им глаза, но от того работа стала много сильнее: мощные, сплетенные, безглазые фигуры и сверх того — сам факт смерти художника. Все это придавало изображению новый, особый смысл.

Если после кончины человека, как заметила А. А. Ахматова, все портреты его меняются, то, конечно, меняются и стихи. Стихи предсмертные — особенно. Гаврила Романович 6 июля 1816 года, можно сказать, выступил в соавторстве со смертью и вечностью. 8 июля смерть прошлась по восьмистишию «рукою мастера» и придала ему тот смысл, которого Державин не предполагал (а впрочем, кто знает, может быть, предчувствовал?). И что же?

Перечтем еще и еще раз последние стихи: казалось бы, ничего не может быть печальнее — смерть, пропасть забвенья, жерло пожирающее... Все это снова и снова возвращает нас к уже вспомянутому: «глагол времен! металла звон...» Приходит на память и Александр Блок:

А виноградные пустыни,

Дома и люди — все гроба.

Лишь медь торжественной латыни

Поет на плитах, как труба.

Эти строки звучат по-державински, хотя Блок вряд ли о том думал: гроба, плиты — и та самая труба!

Важнейшее же слово — «торжественной». Надгробные строки торжественны. Последние стихи Державина, несомненно, тоже торжественны; кроме обычного сетования на скоротечность сущего, в них сокрыта тайна, торжественность.

Не смеем навязывать своего мнения, но заметим, что для автора этой статьи и нескольких опрошенных им друзей в последних строках Державина присутствует и какая-то странная радость, нет, точнее, не радость, но некий свет, приобщение к вечности.

В чем тут секрет? Может быть, так: гениальные стихи даже на самую печальную тему всегда заключают в себе и выход, «бессмертья, может быть, залог». Если на свете создаются такие стихи — не все потеряно. И Державин объясняет: все проходит, уносится, потирается, но если поэт, человек способен все это охватить, понять, то самим этим пониманием он уже как бы вечен, бессмертен. И не о том ли за тридцать два года до смертного часа уже сказал тогдашний Гаврила Романович Державин:

Я связь миров, повсюду сущих,

Я крайня степень вещества;

Я средоточие живущих,

Черта начальна божества;

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,

Я царь — я раб — я червь — я бог!

Вот какие мысли пришли при чтении тех стихов, которые при совершенно особенных обстоятельствах записал на грифельной доске великий поэт Гаврила Романович Державин 6 июля 1816 года.