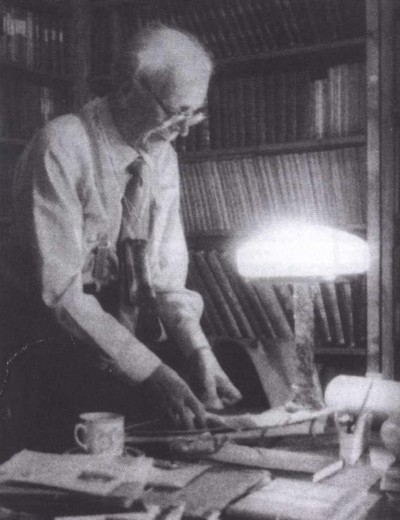

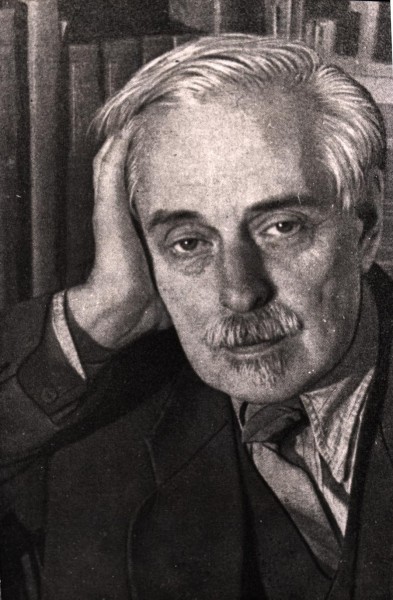

На фотографии В. Я. Пропп со студентами своего спецсеминара и аспирантами. Двор ЛГУ. Апрель, 1954

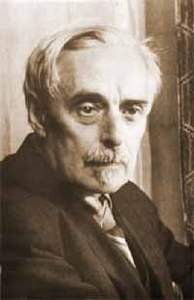

Владимир Яковлевич Пропп (1895—1970) — доктор филологических наук, ученый с мировым признанием, фольклорист, теоретик литературы. Труды Проппа оказали влияние на мировую филологическую науку. О нем эта скромная заметка.

Студенту-филологу имя Проппа знакомо с первого курса благодаря чтению работ ученого о волшебной сказке. И сразу же — затрагивающих за живое. Сказка ассоциируется с именем Проппа. Спустя столько времени его работы остаются, кажется, исчерпывающим источником, проливающим свет на морфологию сказки, на ее историю, генезис, поэтику. Порой за многочисленными работами Проппа становится почти незаметной его личность, его жизнь. Мало кто знает, что ученый был изгнан из Пушкинского Дома, что был отстранен от преподавания чего-либо, кроме немецкого языка... За каждой книгой скрывается, порой, целая трагедия.

В 2002 году вышла книга «Неизвестный В. Я. Пропп. Древо жизни. Дневник старости. Переписка». Речь в ней идет не о работах Проппа, а о его судьбе. О самом важном, на мой взгляд, я попытаюсь рассказать.

Подг. текста, комм. А. Н. Мартыновой, Н. А. Прозоровой. СПб.: Алетейя, 2002. — 480 с.

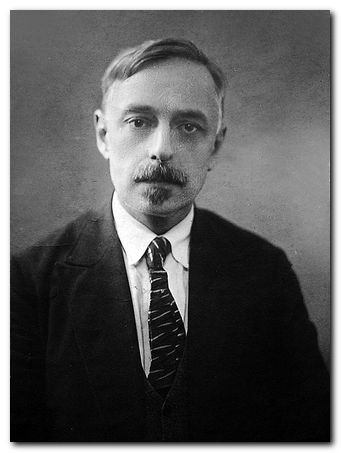

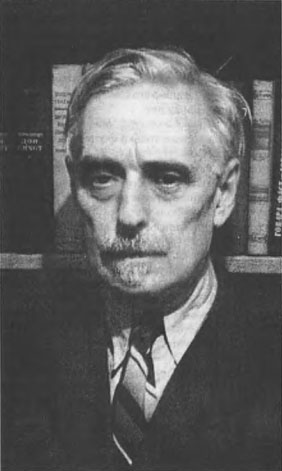

1930-е гг. (РО ИМЛИ, ф. 721, ед. хр. 269)

Родился в Санкт-Петербурге. В семье росло шестеро детей: три мальчика, три девочки. В раннем возрасте детей нянчила старушка, которая пела над колыбелью будущего фольклориста колыбельные песни, возможно, рассказывала сказки. Ее Пропп запомнил на всю жизнь. С детства он запомнил ее толкование значения глагола «жалеть», равного значению «любить». На семинаре он как-то сказал: «В старинных русских песнях почти не встречается слово „любить“. В них есть слово „жалеть“. Но „жалеть“ и значит „любить“».

Закончил Анненское училище, поступил в Петербургский университет, занимался изучением немецкой литературы. На третьем курсе перешел на славяно-русское отделение.

Когда началась Первая мировая война, студенты не подлежали мобилизации. В 1915 году Пропп прошел обучение на шестинедельных курсах «подания первой помощи и ухода за больными», успешно сдал экзамены по анатомии, физиологии, хирургии и др. предметам; добровольно стал работать в лазарете санитаром, а затем братом милосердия.

Окончил историко-филологический факультет Петроградского университета в 1918 году.

Удивительно, но в 1921 году Пропп подает прошение о зачислении на первый курс Петроградского богословского института. Про это он пишет:

В школе никаких интересов к религии не проявлял. Сильно увлекался немецким романтизмом. В связи с этим явился крайний индивидуализм и утверждение в себе. Однако смутная тоска и искание выхода из плена своей души служили выходом для будущих порывов. К тому же и религиозный элемент романтизма и интерес к идеалистической философии XIX в., оказали свое влияние. Я вышел из школы с предрасположением к мистике <...>. С началом войны <...> я поступил в санитары при одном из лазаретов. Общение с некоторыми солдатами в связи с внутренними потрясениями и сознанием безысходности моего душевного состояния привели меня к церкви. К этому еще раньше я был подготовлен чтением сочинений Соловьева.

Пропп «одурманен» чтением книги П. Флоренского «Столп и утверждение Истины», такой же эффект произвели на него Послания Иоанна, Евангелия, поучения преподобного Серафима Саровского, откровением для него стала иконопись: та душевная форма, которую он увидел в ней, была ему больше всего необходима при осознании неизбежности «народных бедствий». Однако вскоре Пропп оставил институт, возможно, из-за нехватки времени (занятия проходили каждый день с 6 до 9 вечера). В это время он уже работает над «Морфологией сказки», возможно, эта работа и отнимала у него бо́льшую часть времени.

В 1937 году его приняли на работу в ЛИФЛИ (впоследствии филологический факультет ЛГУ), где он и будет работать до 1969 года. В 1939 году защищает докторскую диссертацию. Вот что пишет Пропп про свой интерес к фольклору:

У меня проклятый дар: во всем сразу же, с первого взгляда, видеть форму. Помню, как в Павловске, на даче, репетитором в еврейской семье, я взял Афанасьева. Открыл № 50 и стал читать этот номер и следующие. И сразу открылось: композиция всех сюжетов одна и та же.

Это и было началом работы над монографией «Морфология сказки». Она и принесла Проппу мировую известность. Десять лет ушло на ее написание. Он писал ее один, без помощи, без руководства. Писал по ночам, на праздниках, на каникулах.

Когда работа была закончена, он решил показать ее видным ученым: Б. М. Эйхенбауму, Д. К. Зеленину, В. М. Жирмунскому. Получил одобрение и поддержку и в 1928 году под редакцией В. М. Жирмунского издает книгу. Появилось несколько положительных отзывов в прессе, затем его открытие было забыто на 30 лет. Интерес появляется после перевода книги на английский язык (1958). Внимательный читатель догадывается, что книга Проппа опередила науку на тридцать лет.

О причинах непонимания идей книги см.: Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое изучение сказки // Пропп В. Я. Морфология сказки. Изд. 2-е. М., 1969. С. 134—166.

Но тогда, в 30-е годы, атмосфера вокруг ученого становилась недоброжелательной. Книгу жестко критиковали. Критики обвиняют его в том, что в своей книге Пропп подменил изучение живого организма рентгеновскими снимками, изучение архитектуры как искусства — инженерным трактатом о несущих балках конструкции и т. д.

См. об этом: Чистов К. В. В. Я. Пропп — исследователь сказки // Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 15.

Пропп не имел возможности ответить на критику, но и отказываться от своих идей, как это было возможным в то время, не мог. Но он также понимал, что обращаться нужно к тем, кто будет творить филологию в будущем — к молодым ученым, в ту пору — студентам и аспирантам. В 1942—1943 гг. в Саратове он ведет семинар, посвященный «Морфологии сказки». Аспирантка Проппа И. П. Лупанова, позднее доктор филологических наук, вспоминает:

...что двигало Проппом, когда он выносил на аспирантский семинар обсуждение своего «крамольного» труда? Ведь в те нелепые и страшноватые времена в этой акции был безусловный риск. Видимо, он сознательно шел на него. Потому что был уверен в своей научной правоте. Потому что, не имея возможности пробить стену неприятия советской филологической науки, он пытался донести дорогие ему мысли до молодых умов нового поколения...

В 1944 году Проппу был запрещен въезд в родной город. У него был отобран паспорт и лишь ходатайство ректора спасло его от ареста. Пропп продолжает работу в ЛГУ. В конце 40-х его увольняют из Академии наук. Причина — выход в свет второй книги «Исторические корни волшебной сказки» (1946).

Написана книга была раньше (1939), по ее рукописи Пропп защищал докторскую диссертацию.

Книга воспринималась самим ученым как продолжение предыдущей. Задача: «Мы хотим <...> найти историческую базу, вызвавшую к жизни волшебную сказку». В этой работе Пропп приходит к выводу, что причина единства волшебной сказки кроется в области ранней истории, той ступени развития человеческого общества, которую изучают этнография и этнология. Что же было «преступного» в этой книге?

Критика связана с обвинением в антимарксизме, идеализме и тайном вкраплении религиозных идей в работу. В «Советской этнографии» выходит огромная рецензия с названием «Против буржуазных традиций в фольклористике (о книге проф. В. Я. Проппа „Исторические корни...“)». Суть обвинений — в «мистике», «извращении и фальсификации истинной картины общественных отношений», отсутствие опоры на А. М. Горького, взамен которого ученый ссылается на буржуазных ученых-идеалистов и т. д. В конце концов ученого обвиняют в формализме.

Советская этнография. 1948. № 2.

Третью монографию «Русский героический эпос» (1955, 1958) Пропп писал десять лет, то бросая, то снова возвращаясь к ней. Г. П. Макогоненко сказал, что книга увлекательнее всех романов, он не мог от нее оторваться. Студенты семинара собрали деньги и подарили учителю набор серебряных рюмок, на каждый выгравировали «ВП». Затем студенты и аспиранты собрались дома у Проппа. Он сказал жене: «Елизавета Яковлевна, где там у нас бутылочка муската? И приготовьте рюмки, что подарили мне студенты!». Студентка огорчилась, что подарок вышел не «фольклорным», на что Пропп возразил: «Что Вы, это самый „фольклорный“ подарок — серебряная чарочка».

Четвертая монография Проппа — «Русские аграрные праздники» (1963, 1995). Как и предыдущие, книга носила дискуссионный характер. После смерти Проппа были опубликованы еще две его книги: «Проблемы комизма и смеха» (1976) и «Русская сказка» (1984).

Пропп был требователен к литературе не меньше, чем к научной работе:

Я «высокомерен» по отношению к писателям в буквальном смысле этого слова — меряю на высокую мерку. Это выдерживают самые великие писатели и только их и стоит читать. Их сотни, а всех остальных — десятки тысяч.

В 1967 году Пропп сделал удивительную запись в дневнике:

Литература никогда не имеет ни малейшего влияния на жизнь и те, кто думают, будто это влияние есть и возможно, жестоко ошибаются. «Ревизор» не действовал на взяточников, а статьи и воззвания Толстого о смертной казни не остановили ни одного убийства под видом казни, а у нас казнены уже миллионы, а палачи возведены в газетах в герои. Юбилей ГПУ — с музыкой и спектаклями, а те, кто видел наши застенки (я видел и кое-что знаю), только и могут, что сидеть по углам и быть незаметными. Литература сильна тем, что вызывает острое чувство счастья. И Гоголь велик не тем, что осмеивал Хлестакова и Чичикова, а тем, как он это делал, что мы до сих пор дышим счастьем, читая его. В этом все дело, не в том, что, а в том, как. А счастье облагораживает, и в этом значение литературы, которая делает нас счастливыми и тем подымает нас. Чем сильнее поучительность, тем слабее влияние литературы. Самые великие никогда не поучали (даже хотели этого), они были.

Пропп был строгим руководителем, мог запросто отчислить аспиранта даже третьего курса. Однажды Пропп упрекнул свою аспирантку в недостаточном усердии. В ответ на его упрек она сказала, что работает над диссертацией по восемь часов в сутки. Пропп негодовал: «Представляете, всего по восемь! Я ей сказал, что нужно работать по шестнадцать!». Он редко хвалил своих аспирантов, был требователен к ним.

Когда ученый стал заведующим кафедрой, преподаватели (не студенты!), имея в виду строгость и немецкое происхождение Проппа, назвали его в шутку «железным канцлером». Он любил порядок.

Семья Проппа ютилась в маленькой квартире. В кабинете ученого, кроме книг, помещалась только пианино (на нем Владимир Яковлевич играл своего любимого Баха).

Большой доходный дом по улице Марата № 20 имел три двора, и в глубине третьего слева стоял маленький флигель в два или три этажа, весь окруженный, как венком, поленницами распиленных и расколотых дров, доходивших до уровня окон первого этажа и, как водится, сверху укрытых от дождя и злоумышленников кусками толя и старого железа.

Слева, у подножия лестницы, была разбухшая от сырости обитая мешковиной дверь, видимо, бывшей дворницкой. Когда дверь отворялась, нужно было еще спуститься но ступенькам вниз в небольшую комнату, которая служила одновременно прихожей, столовом и кухней. Сюда же выходили двери двух комнат и уборной. Воздух в квартире был сырой и спертый (от дров), было всегда холодно.

Придя в этот дом впервые, я в смущении и недоумении остановилась на пороге: может ли быть, что в такой убогой квартире живет профессор ЛГУ, известный ученый Владимир Яковлевич Пропп? <...>

Жизнь семьи Владимир Яковлевич на улице Марата была очень трудной: печное отопление, а значит, постоянная забота о дровах, сырость и холод, отсутствие ванной и телефона, дикая теснота в крошечных клетушках-комнатках.

Из воспоминаний О. Н. Гречиной

Несмотря на крохотность квартирки, в ней было уютно всем. Здесь проходили беседы обо всем — о книгах, концертах, общих знакомых, наконец, о фольклоре. Жили скромно, даже слишком для маленькой профессорской зарплаты. Пропп отправлял деньги двум дочерям от первого брака, на содержание больной сестры, на воспитание племянника. За книги, которые у Проппа выходили в издательстве Ленинградского университета, в ту пору гонорары не платили. Но он не страдал от этого: наука заменяла ему всё, кроме близких людей, родственников. За десять лет до смерти Пропп, наконец, получил настоящую четырехкомнатную квартиру.

Музыка доставляла Проппу счастье. Любимые композиторы — Шуберт, Бетховен, Моцарт. С юности восхищался живописью Врубеля, его личностью.

Пропп очень любил свою семью, детей. Был женат дважды. От первого брака у него две дочери, которым он помогал и любил всю жизнь. От второго брака — сын, которым он гордился. Десятки учеников, которым он помогал даже после защиты...

Много лет Пропп мечтал побывать в Новгороде, Ярославле и других городах, чтобы посмореть на великолепные храмы. Съездил он лишь в Карелию, побывал в Кондопоге, где увидел знаменитую шатровую церковь. Это было счастье.

В последние годы жизни Пропп увлекся древнерусским искусством: русской иконописью, архитектурой православных храмов. Он собрал тысячи изображений (фотографий, репродукций) икон, соборов, церквей, часовен. Хотел написать работу о систематизации форм православных храмов.

А теперь я увлечен древнерусским искусством. И опять я вижу единство форм русских храмов, вижу варианты, нарушения, чуждые привнесения. Эта форма проста до чрезвычайности. Но почему она так волнует, так трогает, так делает счастливым? Смотрел по разным источникам готические храмы. Какое великолепие! Но нутро мое молчит, восхищается только глаз.

Воспоминания учеников

И. П. Лупанова

Больше всего запомнилась не столько защита кандидатской, затем докторской диссертации, сколько защита дипломной работы. Тема: «Русский народный анекдот», но т. к. Ученый совет не мог утвердить такое название для выпускной работы, ее «замаскировали»: «Сказка-анекдот в русском фольклоре». Оппонировать работу вызвался Пропп. Вступительная фраза оппонента такая: «Работа превосходная (последовала пауза, студентка обрадовалась)... Но ни с одним ее положением я не согласен». Это провал.

Говорят, отчаяние придает силы. Выйдя из полуобморочного состояния, я боролась за свою жизнь в науке с энергией утопающего. На традиционный вопрос председателя комиссии: «Удовлетворены ли вы ответом?» — Пропп ответил: «Хоть и не убедила, но защищалась отлично». Лишь много позднее я поняла, какой высокой чести я тогда удостоилась, ведь у Проппа, занимавшегося в то время проблемой комического в фольклоре была своя концепция анекдота. И он нашел возможным спорить со мной, студенткой, «на равных»!

Н. А. Криничная

Пропп восхищался энциклопедическими познаниями А. Н. Веселовского. Одним штрихом он создавал впечатление о человеке: «У подъезда библиотеки можно было увидеть карету, доверху груженную книгами. Это академик А. Н. Веселовский сдавал взятые для очередной работы книги».

Экзамены принимал строго, но никогда не оставлял без внимания хороший ответ: «Вот все бы так отвечали!»

На третьем курсе происходила более узкая специализация. Так появились пушкинисты, лермонтоведы, языковеды всех профилей.

А мы — навсегда — пошли за Владимиром Яковлевичем Проппом...

На семинаре занималось не более 15 человек. Приходили не только студенты, аспиранты, но и выпускники. Занятия стабильно шли по средам. Приходили и иностранные студенты, преподаватели других вузов на стажировку. Их всех объединяла любовь к фольклору, умение работать с ним. Вот крайне актуальная сегодня цитата из воспоминаний:

Случайные же люди, заметив холодно-сдержанное выражение лица руководителя, как-то сами собой исчезали. Тем более, что на филфаке всегда можно было отыскать заветный уголок, где желающим получить зачет по курсовой, не прилагая особых усилий, жилось вольготно.

Ученики кинулись в библиотеки, листали самые разные книги, клеили бумажные простыни, на каждой изображали варианты того или иного «звена», снова хватались за ножницы, группируя их, создавая классификацию, уточняя ее, сомневаясь... Получить же консультацию было просто. Пропп ждал учеников каждую пятницу с 7 до 9 вечера у себя дома. Можно было приходить без всякой предварительной договоренности. Телефоном Пропп не пользовался. Приходя, ученики иногда заставали у него дома специалистов самых разных профилей — Пропп всегда представлял им учеников.

Когда ученики задавали вопросы, Пропп делился с ними своими книгами. Он объяснял, уточнял, подсказывал, советовал. Всячески пытался навести на мысль: «А вот в этом я вас поддерживаю. Но продолжайте, посмотрим, что получится». Уважал чужое мнение, внимательно читал написанное учениками. Если кто-то не приходил со своими вопросами, то Пропп с горечью сокрушался: «Ведь у меня есть такие студенты, которые и на консультации по новой теме еще не бывали». Если же этот прогульщик справлялся со своей задачей самостоятельно, то Пропп радовался за него.

Затем докладчики выступали на семинаре. После выступления Пропп обращался к слушателям за их мнением. Затем высказывался сам. Всегда умудрялся озадачить молодого исследователя новыми загадками, творчески заражал тем самым азартом поиска и находок. После Нового года на семинаре читались и обсуждались курсовые работы участников по тому же сценарию. Это был ответственный момент. Участники рассматривали работу изнутри, как она сделана. Наряду с конкретными замечаниями слушатели могли сказать: «По-женски бережное отношение к текстам и мужской ум». Тогда Пропп улыбался, он говорил: «Я счастлив». Возможно, его взору было открыто нечто большее, чем нам сейчас кажется. Что он тогда видел в происходящем?..

В качестве докладчика выступал и сам Пропп. Только это был не один доклад, а целая серия, целый спецкурс, который был спарен в семинаром. Уже закончив филфак, ученики продолжали приходить к нему за советами, но уже не в научных, а в житейских делах. Или просто — навестить.

О. Н. Гречина

Часто создавалось ощущение, что Пропп принадлежит к какой-то ушедшей цивилизации, уже покинувшей землю. Даже внешность его напоминала портреты людей Возрождения, а может быть, даже Средневековья: большие карие глаза под тяжелыми веками, усы и бородка «эспаньолка». Отношение к женщинам — из рыцарских времен.

Однажды В. Я. Пропп приветствовал в коридоре филфака О. М. Фрейденберг. Она пользовалась у него особым уважением. Пропп согнулся в почтительном поклоне, слегка помахал перед собой правой рукой, в которой была шляпа с тяжелым до пола пером.

Таких людей из ушедшей цивилизации много: Вернадский, Чижевский, Флоренский и др. Но никто из них не печатал всех своих трудов в невыгодном безгонорарном издательстве ЛГУ. Более того, эти издания отнимали деньги.

Когда В. Я. Пропп умер, деньги на памятник собрали среди его учеников и друзей. Его огромную фольклорную библиотеку Елизавета Яковлевна продала за бесценок в Петрозаводск.

...я уже училась у Владимира Яковлевича в просеминаре по фольклору, обязательному для всех студентов первого курса. Это было еще до войны, в 1939 году. Нам тогда было по 17—18 лет, и мы были наивны и глупы, что сказалось и в наших докладах. Только староста V курса Юра Лотман ведал, что творит, когда писал свой первый в ЛГУ доклад, а мы еще не чувствовали своей будущей специальности и ее специфики. Владимир Яковлевич тогда придумал для нас очень интересный тип семинара: все писали на одну и ту же тему — «Сюжет боя отца с сыном в мировом фольклоре». Это давало возможность сравнивать доклады (и сюжеты!), всех включало в общую работу.

Пропп был человеком необычайной доброты. Он никогда не позволял себе ни слова сказать про тех, кого он не любил и кто ему причинял много неприятностей. Даже в самых грубых статьях про него он пытался найти какой-то смысл. Ученики вспоминают также об удивительной предупредительности Проппа.

Я договорилась к 5 часам принести к нему на Марата рецензию на его статью «Ученые записки». В четыре часа в нашей квартире вдруг раздался звонок с черного хода. (В это время уже работал лифт и все ходили с парадной.) Муж открыл дверь и с удивлением увидел Владимира Яковлевича.

Я выбежала тоже: «Зачем же вы пришли, Владимир Яковлевич, я ведь сейчас к вам собиралась. К тому же лифт у нас теперь, а тут так высоко...» Он спокойно возразил: «Про лифт я не знал, а у нас раскопали весь двор и через канавы проложены такие ненадежные мостки, вот я и подумал, как вы пойдете в таком состоянии...» (я ждала второго ребенка).

Смерть такого Учителя тяжело пережили его ученики.

В августе 1970 года Владимир Яковлевич заболел на даче. Случился инфаркт. И вот он в больнице им. Ленина, в общей палате, где душной августовской ночью задыхаются сердечники, а форточку не открыть (веревка от фрамуги оторвана, надо залезть на стол, чтобы достать), санитарку не дозваться. И Владимир Яковлевич, сам с инфарктом, в первый День лезет на стол, чтобы дать струю воздуха тем, кто задыхается почти как символ...

Из больницы он скоро выписался, видимо, недолеченный, и попросился на дачу. Елизавета Яковлевна увезла его в Репино. Эта последняя неделя его жизни была счастливой. В своей записной книжке, с которой не расставался, он записал: «Радуюсь счастью бытия!»

Но на даче он простудился, и ангина вызвала третий инфаркт. Опять эта проклятая больница и смерть...

Некролог не хотели печатать (в итоге коротко напечатали в «Вечернем Ленинграде»). Место для могилы не давали и вряд ли вообще похоронили бы, если бы Г. П. Макогоненко не вспомнил бы, что отец одной его аспирантки — директор кладбища в Ленинграде. Дело решилось за час. Всех мучила мысль, что они не могут достойно похоронить ученого с мировым именем, не получившего не только почета, но и места для могилы.

Из писем Проппа

Но есть в Вашем плане и нечто совсем неосуществимое. Вы пишете: на этот год (т. е. аспирантский год, с 1 по 1 декабря) намечено подготовить одну статью к печати. Это я Вам никак не советую, это так скоро не выйдет, да и не надо. Печатать можно только совсем зрелое, продуманное и отработанное. Раньше третьего или, может быть, второго курса думать о печатании, по-моему, не следует.

Учение требует всего человека.

Если бы Вам удалось вырваться и поработать здесь спокойно, как было бы хорошо!

Я немного вдумался в Вашу жизнь и нашел, что у Вас следующие нагрузки: 1. Малыш (персонально). 2. Дом. 3. Работа. 4. Диссертация. Каждой из этих нагрузок достаточно, чтобы заполнить жизнь. А значит, Вы живете сверхполной жизнью, и это лучше, чем размеренное спокойствие и безмятежное благополучие.

Ваша новая тема (имеются в виду предания) мне очень понравилась. Никто этим по-настоящему не занимался. Она связана с историей, причем не только с внешней, политической, но с внутренней историей народа. Историю надо знать хорошо в деталях, а Вы к этому имеете вкус. Я очень счастлив за Вас.